刊登日期 : 2025-03-30

茶餐厅称得上是香港人的饭堂。昔日很多冰室或茶餐厅都有自己的饼房,到茶餐厅喝杯奶茶、吃件港式面包,是不少人的生活日常。每口滋味包含着满满回忆,浓浓的香港情怀。

有人说,茶餐厅出售的港式面包充斥着“名不副实”的代表:菠萝包没菠萝,鸡尾包不像鸡尾,丹麦条不是来自丹麦…… 那它们的名字怎样来?这些从小吃到大的港式面包又有什么故事?

鸡尾包由隔夜面包“二次创作”?

鸡尾包,一款难以“顾名思义”的茶餐厅美点;既没有鸡尾成份,外型亦不像鸡尾,到底何以命名?

鸡尾包其实取名自“鸡尾酒(cocktail)”这款饮料。两者的共通点是同样以多种材料混合而成。老一辈经常会形容鸡尾包“不健康”,个中缘由,或许于鸡尾包的诞生有关。事关鸡尾包是由以前卖不出去的隔夜面包“二次创作”而来。

在物资匮乏的年代,面包师傅为免浪费,会把卖剩的面包重制出售。重制方法是将隔夜面包搅烂,加入椰丝及砂糖等重新烤焗成新鲜出炉的“鸡尾包”。由于这种“杂烩面包”,与鸡尾酒一样由多种材料混合,所以被人喊作“鸡尾包”。

延伸阅读:香港茶餐厅饮品篇|“和尚跳海”是什么?唂咕和朱古力有何分别?

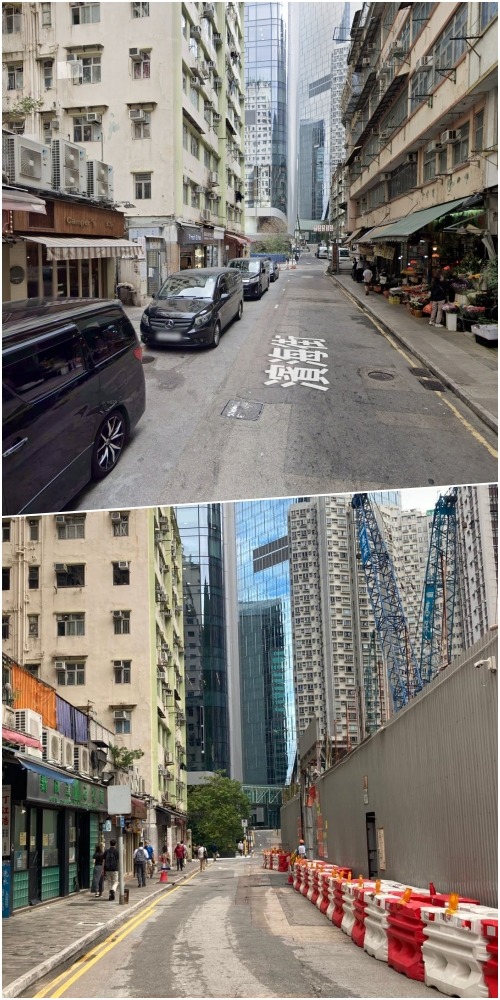

墨西哥包源自旺角“麦西哥”?

墨西哥包,与同是半球形的菠萝包有点相像,包上同样有层香甜脆口的糖霜,但材料不尽相同,味道和口感自然不一样。

墨西哥包并非名不副实,而是真的和墨西哥有关!相传香港的墨西哥包,始创自一对由墨西哥回流返港的华侨夫妇。他们在旺角开设了一间“麦西哥”餐厅,为了纪念在墨西哥的生活,二人以墨西哥传统甜食Concha为灵感创作出墨西哥包,并在餐厅出售。Concha是一款拥有贝壳花纹的糖霜甜品,因应糖霜颜色不同,色彩变化多端。

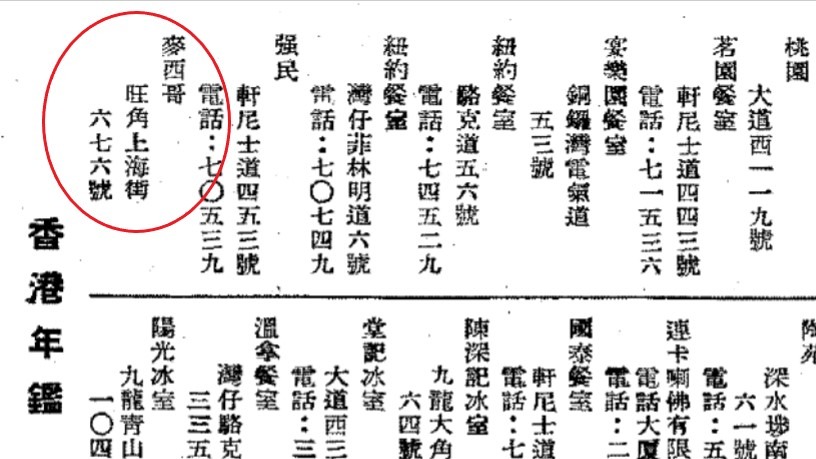

根据《香港饮食游踪》(黄家梁、区志坚、曾汉棠、黄朗怀合著),1955年《华侨日报》出版的《香港年鉴》便有旺角上海街676号“麦西哥”餐厅的开业证据。不过二人到底是否墨西哥包的发明者,便无从考究了。

延伸阅读:香港茶餐厅|港式鸳鸯源自中医概念?黄家和:冲鸳鸯比冲奶茶更难

身世曲折离奇的丹麦条

丹麦条是一款扭成麻花形状的提子面包。笔者儿时吃的丹麦条由酥皮制成,咬下香酥可口,惟现在市面出售的多为普通提子麻花包。

丹麦条作为丹麦面包(Danish Pastry,一般含有水果的丹麦酥皮甜面包)的一员,并非源自丹麦,反而是来自奥地利首都维也纳。在丹麦。当地人称乎这种甜面包为Wienerbrod,又名Viennese bread(维也纳面包),其身世可谓曲折离奇。

据说这种甜面包诞生于百多年前的维也纳,由一位奥地师厨师向土耳其糕点师傅学习所得。后来这种甜面包辗转传入丹麦,被丹麦人加入不同水果和馅料发扬光大,成为如今全世界都可以品尝得到的甜点。

延伸阅读:香港茶餐厅|港式西餐“豉油西餐” 中西合璧的香港饮食文化