刊登日期 : 2025-03-30

茶餐廳稱得上是香港人的飯堂。昔日很多冰室或茶餐廳都有自己的餅房,到茶餐廳喝杯奶茶、吃件港式麵包,是不少人的生活日常。每口滋味包含着滿滿回憶,濃濃的香港情懷。

有人說,茶餐廳出售的港式麵包充斥着「名不副實」的代表:菠蘿包沒菠蘿,雞尾包不像雞尾,丹麥條不是來自丹麥…… 那它們的名字怎樣來?這些從小吃到大的港式麵包又有甚麼故事?

雞尾包由隔夜麵包「二次創作」?

雞尾包,一款難以「顧名思義」的茶餐廳美點;既沒有雞尾成份,外型亦不像雞尾,到底何以命名?

雞尾包其實取名自「雞尾酒(cocktail)」這款飲料。兩者的共通點是同樣以多種材料混合而成。老一輩經常會形容雞尾包「不健康」,箇中緣由,或許於雞尾包的誕生有關。事關雞尾包是由以前賣不出去的隔夜麵包「二次創作」而來。

在物資匱乏的年代,麵包師傅為免浪費,會把賣剩的麵包重製出售。重製方法是將隔夜麵包攪爛,加入椰絲及砂糖等重新烤焗成新鮮出爐的「雞尾包」。由於這種「雜燴麵包」,與雞尾酒一樣由多種材料混合,所以被人喊作「雞尾包」。

延伸閱讀:香港茶餐廳飲品篇|「和尚跳海」是甚麼?唂咕和朱古力有何分別?

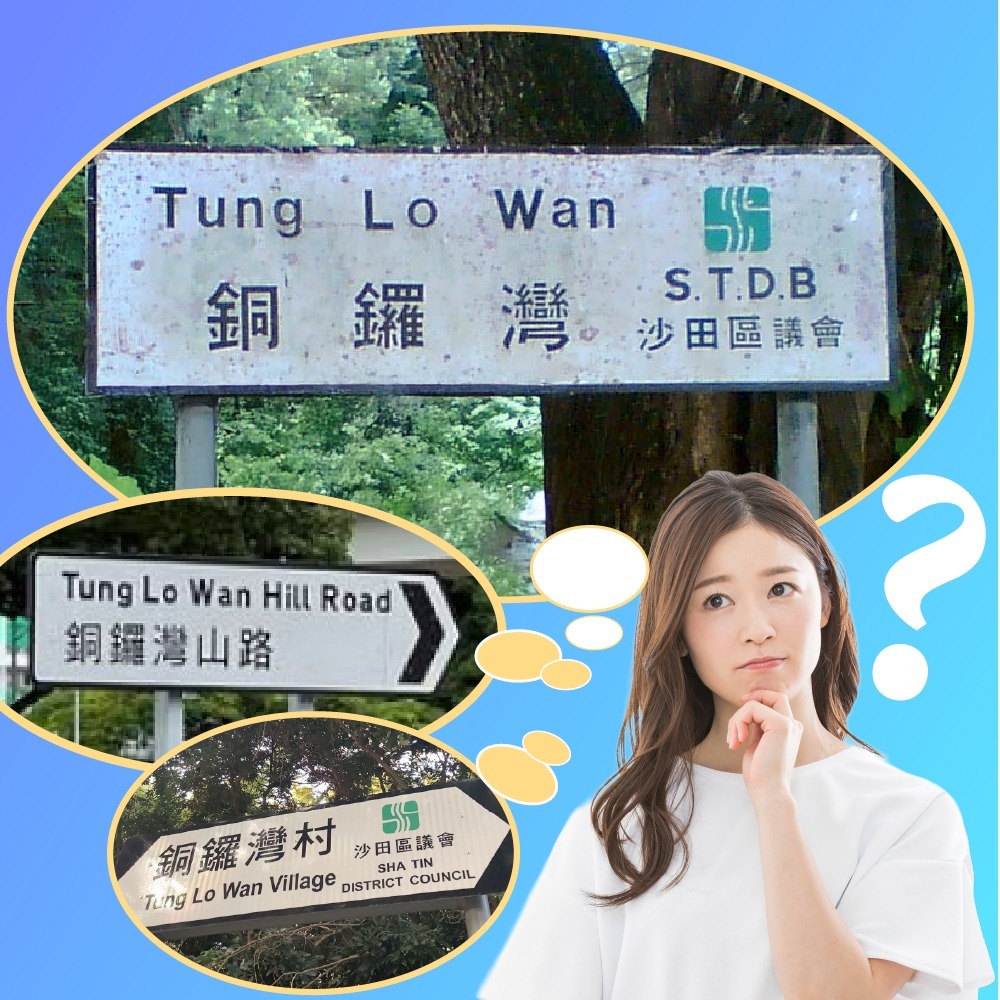

墨西哥包源自旺角「麥西哥」?

墨西哥包,與同是半球形的菠蘿包有點相像,包上同樣有層香甜脆口的糖霜,但材料不盡相同,味道和口感自然不一樣。

墨西哥包並非名不副實,而是真的和墨西哥有關!相傳香港的墨西哥包,始創自一對由墨西哥回流返港的華僑夫婦。他們在旺角開設了一間「麥西哥」餐廳,為了紀念在墨西哥的生活,二人以墨西哥傳統甜食Concha為靈感創作出墨西哥包,並在餐廳出售。Concha是一款擁有貝殼花紋的糖霜甜品,因應糖霜顏色不同,色彩變化多端。

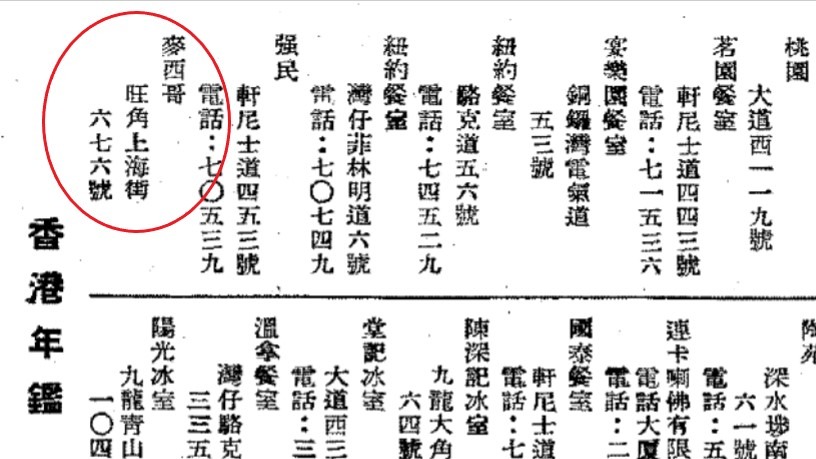

根據《香港飲食遊蹤》(黃家樑、區志堅、曾漢棠、黃朗懷合著),1955年《華僑日報》出版的《香港年鑑》便有旺角上海街676號「麥西哥」餐廳的開業證據。不過二人到底是否墨西哥包的發明者,便無從考究了。

延伸閱讀:香港茶餐廳|港式鴛鴦源自中醫概念?黃家和:沖鴛鴦比沖奶茶更難

身世曲折離奇的丹麥條

丹麥條是一款扭成麻花形狀的提子麵包。筆者兒時吃的丹麥條由酥皮製成,咬下香酥可口,惟現在市面出售的多為普通提子麻花包。

丹麥條作為丹麥麵包(Danish Pastry,一般含有水果的丹麥酥皮甜麵包)的一員,並非源自丹麥,反而是來自奧地利首都維也納。在丹麥,當地人稱乎這種甜麵包為Wienerbrod,又名Viennese bread(維也納麵包),其身世可謂曲折離奇。

據說這種甜麵包誕生於百多年前的維也納,由一位奧地師廚師向土耳其糕點師傅學習所得。後來這種甜麵包輾轉傳入丹麥,被丹麥人加入不同水果和餡料發揚光大,成為如今全世界都可以品嘗得到的甜點。

延伸閱讀:香港茶餐廳|港式西餐「豉油西餐」 中西合璧的香港飲食文化

延伸閱讀:香港茶餐廳|港式奶茶的前世今生與未來 專訪「奶茶之父」黃家和