刊登日期 : 2021-11-09

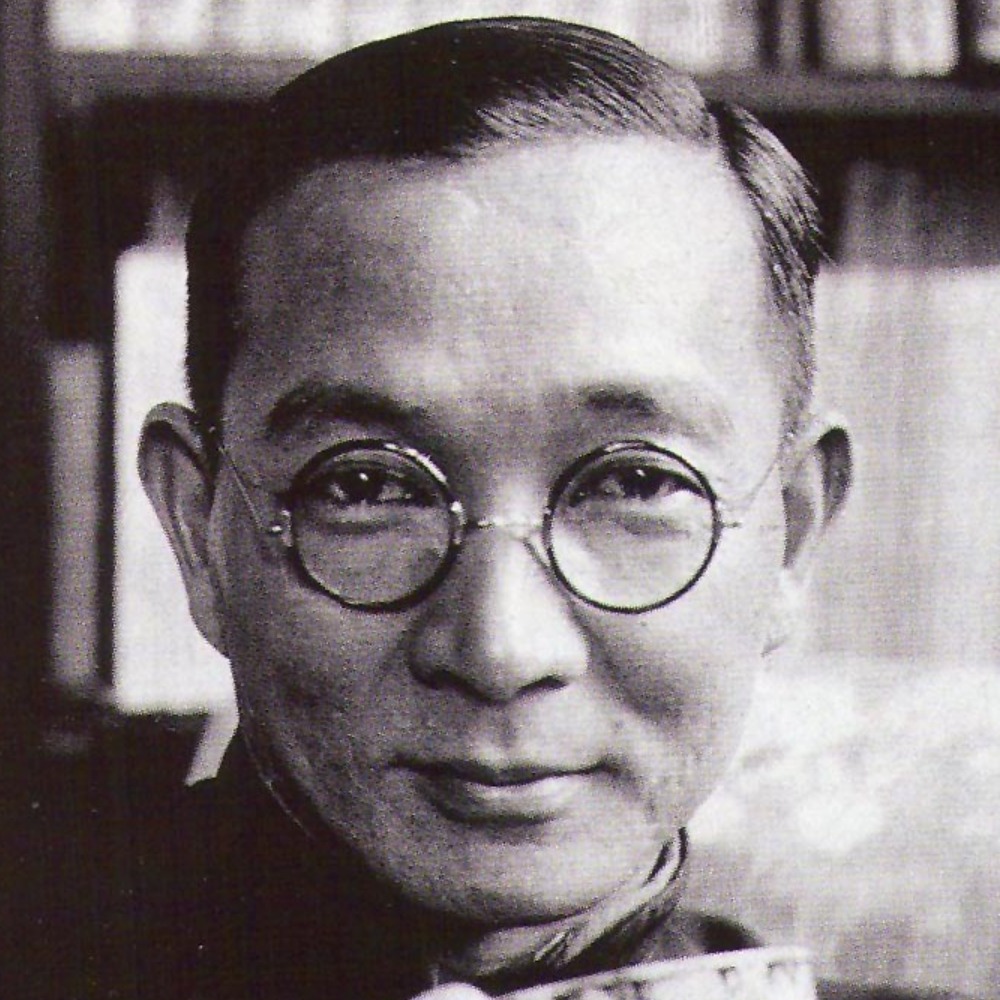

2021年获颁国家最高科技奖的王大中被传媒称为“核能大神”,他为核能发展和核能安全奋斗一生,更让中国核能技术从跟跑到领跑世界。另外,王大中还是教育家,他担任清华大学校长9年,把清华打造成世界一流学府。

艰苦研制反应堆 王大中创“23岁半传奇”

王大中1935年出生于河北昌黎,自幼在天津求学,1953年从南开中学考入清华大学机械系。

1956年,中国因应国际环境和自身需要,决定发展核能事业,作为最高学府之的清华大学也成立了工程物理系,展开相关研究和培养人才。为了加快进程,校方从其他科系选拔了一批优秀学生转入该系,王大中是其中的一员。

进入全新领域,王大中很快就在彭桓武、朱光亚等大师的课堂上体会到核能的玄妙。后来他看到一部介绍世界第一座试验核电站的教科片,深深被原子核裂变释放巨大能量所震憾,由此决选择反应堆工程作为专业。

1958年,王大中毕业后留校做研究,他接到第一个重要任务,就是参与中国第一座自主研发核反应堆的工程。

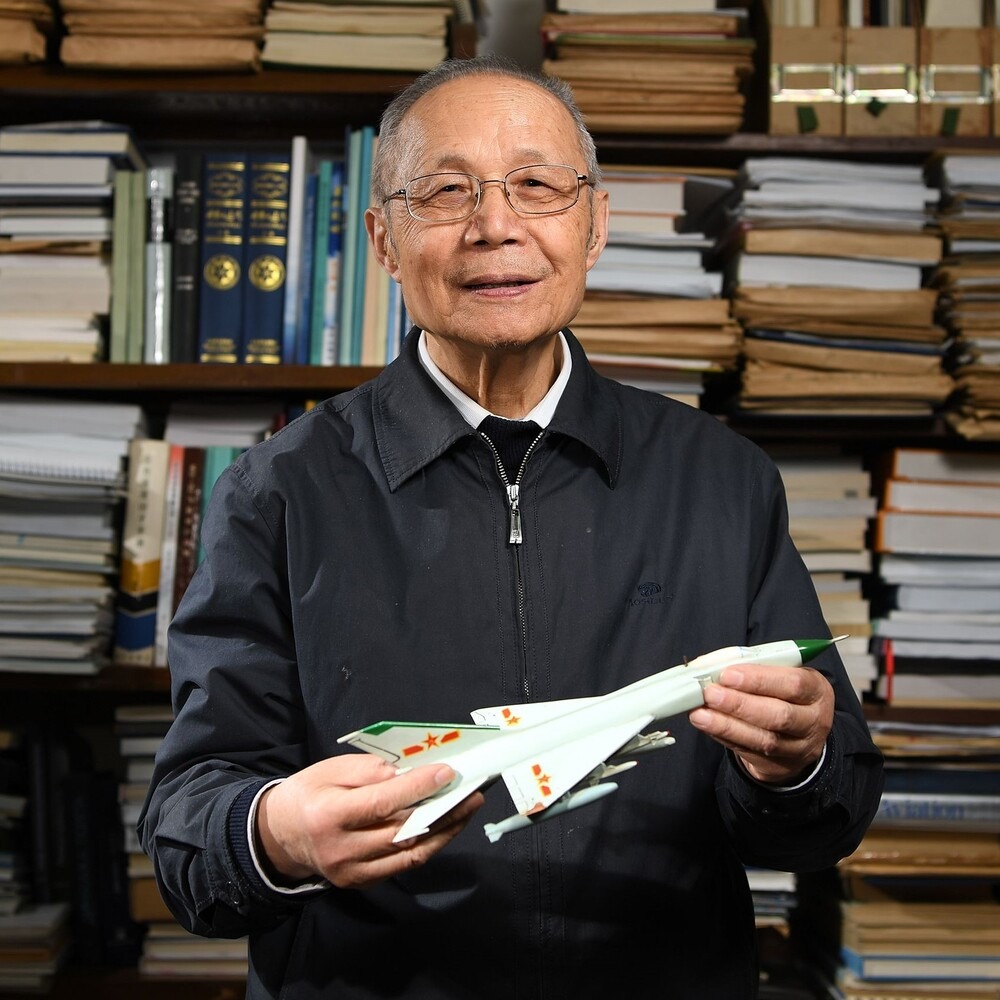

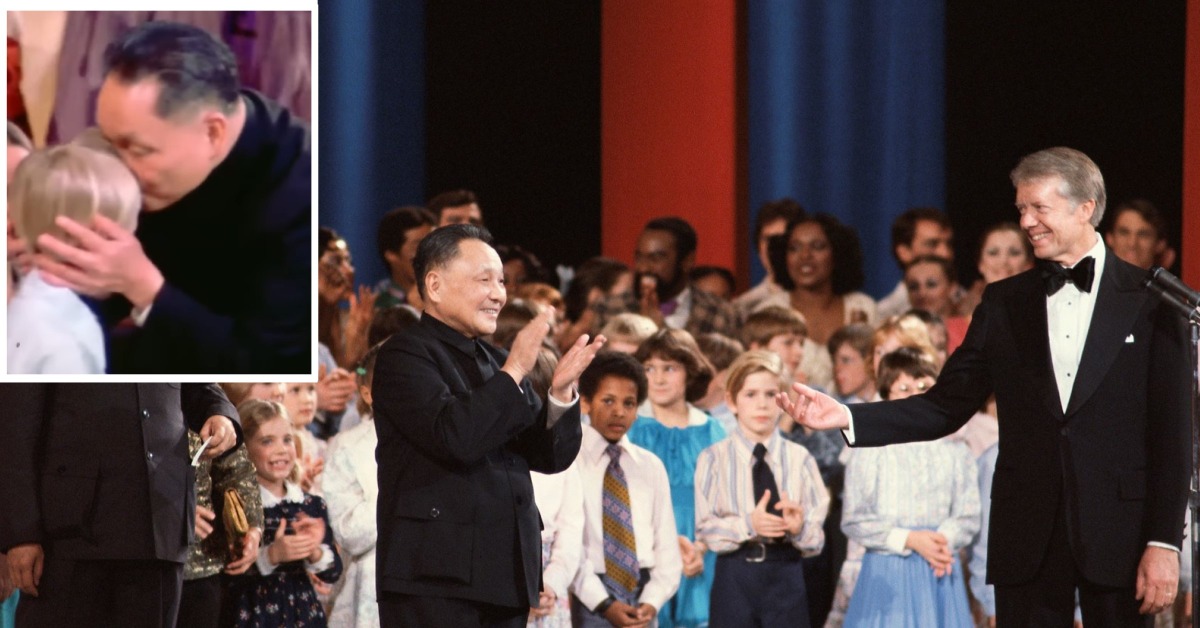

延伸阅读:国家最高科技奖 |70年航空报国路 歼-8战机之父顾诵芬

当时世界核能发展才刚刚起步,各国对反应堆研究极度保密,包括王大中在内这支平均年龄23岁半的团队,甚至连反应堆都没见过,一切都从零开始。但凭着初生牛犊不怕虎的精神,大家用粗糙的纸板做起模型,用几十部手摇计算机计算数值,终于用了6年时间把试验反应堆研制出来。

后来有传媒形容这工程“开创了我国原子能事业的春天”,大家也把这支年轻团队称为“23岁半传奇”,而全程参与其中的王大中,也在工程中逐渐成长为有实践经验、有战略思维的中核能研究领头人。

1980年,王大中获奖学金到西德进修,取得博士学位后马上回到刚改革开放、百业待兴的中国,继续对反应堆的研究。

王大中:核能技术发展必须强调安全

这个时期,美国三里岛和苏联切尔诺贝尔核电厂接连发生事故,令大众对核能产生怀疑,世界核能发展也陷入低谷,但王大中却坚持核能的重要性,以及对中国未来发展极战略意义;他也敏锐地意识到,安全是核能发展的生命线,未来核能技术发展必须强调安全。于是,他把目光瞄准安全性更强、发电效率更高的“高温气冷堆”技术。

高温气冷堆是国际核能技术前沿,当时德、美、日等国研究遥遥领先,中国在该领域基础薄,缺少人才和经验,勉强也只能“跟跑”。但王大中无惧巨大的实力差距,决定走自主创新的研发之路。

他说:“科研目标要‘跳起来摘果子’,设法使自己跳得高一些,但也要够得着,把勇于创新与务实求真做到完美结合。”

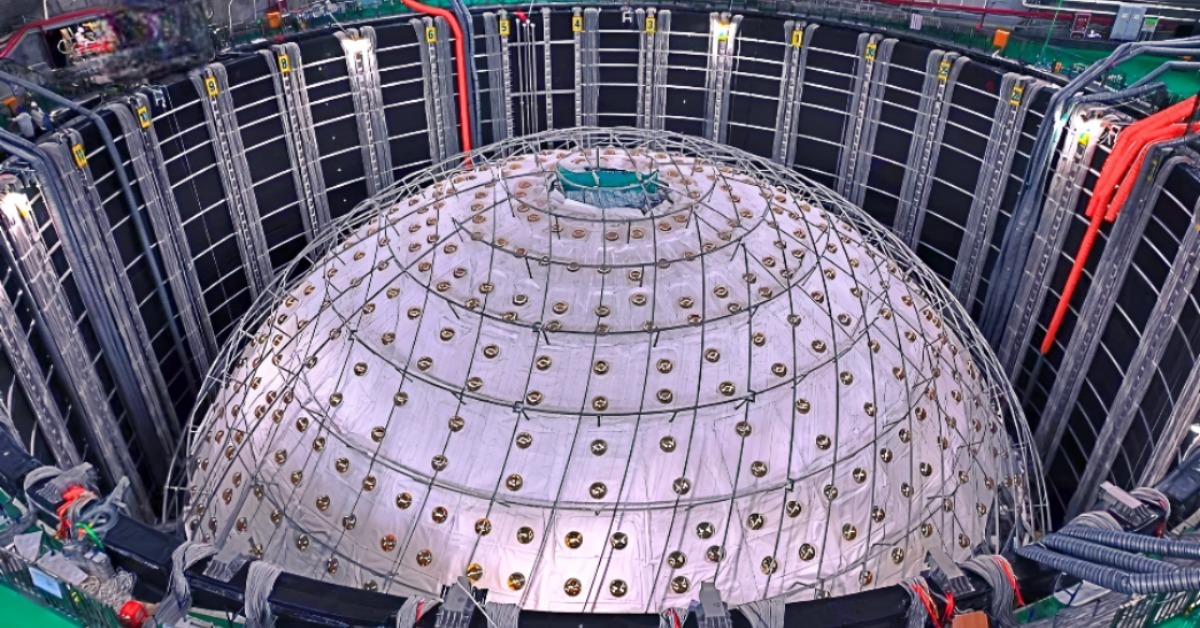

此后王大中带领团队开始漫长的攻关,到了2000年,一座10兆瓦高温气冷实验堆建成,标志着中国已掌握关键核心技术。以后王大中又推进世界首座工业规模的模块式高温气冷堆核电站建设,并带领团队解决核电“球型燃料”批量制备世界性难题。

2021年9月,全球首座模块式球床高温气冷堆在山东石岛湾核电站运行,它将成为中国核电“走出去”战略的一张名片。

延伸阅读:最高科学技术奖获得者王大中:实现反应堆固有安全的带头人

王大中任校长 带领清华成世界一流大学

当然,王大中研发的技术因为太过专业,一般人是很难理解。不过,大家可以从外国专家的评价,想像它有多“厉害”,例如美国核学会前主席卡达克教授就曾说:“中国毫无疑问是全球高温气冷堆的领跑者,而且在未来很长一段时间,中国将继续引领世界。”

美国一本杂志则称,王大中的高温气冷堆是“不会熔毁的反应堆”,即使在福岛那样的灾害条件下,反应堆也是安全的,不会发生灾难性后果。

另外,王大中除是科学家,还是教育家。他在1994至2003年间出任清华大学校长,期间提出“综合性、研究型、开放式”的办学思路,为清华大学成为世界一流大学打下重要基础。

2021年11月,为核能付出一生、被形容为“核能大神”的王大中,与“歼-8之父”顾诵芬一同获颁国家最高科学技术奖。对这份荣誉,王大中谦虚地说:“它属于集体,属于所有知难而进、众志成城的清华大学核能团队,也属于所有爱国奉献、努力拼搏的科技工作者。”

王大中还表示:“科技创新就是我们最主要的爱国方式。我相信只要我们每个人都坚定信心,勇敢向前,我们的国家就会有无限光明的未来。”

延伸阅读:70年航空报国路 歼-8战机之父顾诵芬