刊登日期 : 2023-11-05

旺角西洋菜街和俗称“女人街”的通菜街,都是深具本土特色的步行购物街。熙来攘往的市集,五光十色的商铺,高端的潮流玩意,与以“菜”命名的街道似乎格格不入。

置身旺角这片人口密集的石屎森林,实在难以想像在百多年前,这里极目都是菜田。从历史遗留下来的街道名称,正好见证旺角区的沧海桑田。

旺角旧称“芒角”西洋菜街通菜街 昔日为菜田

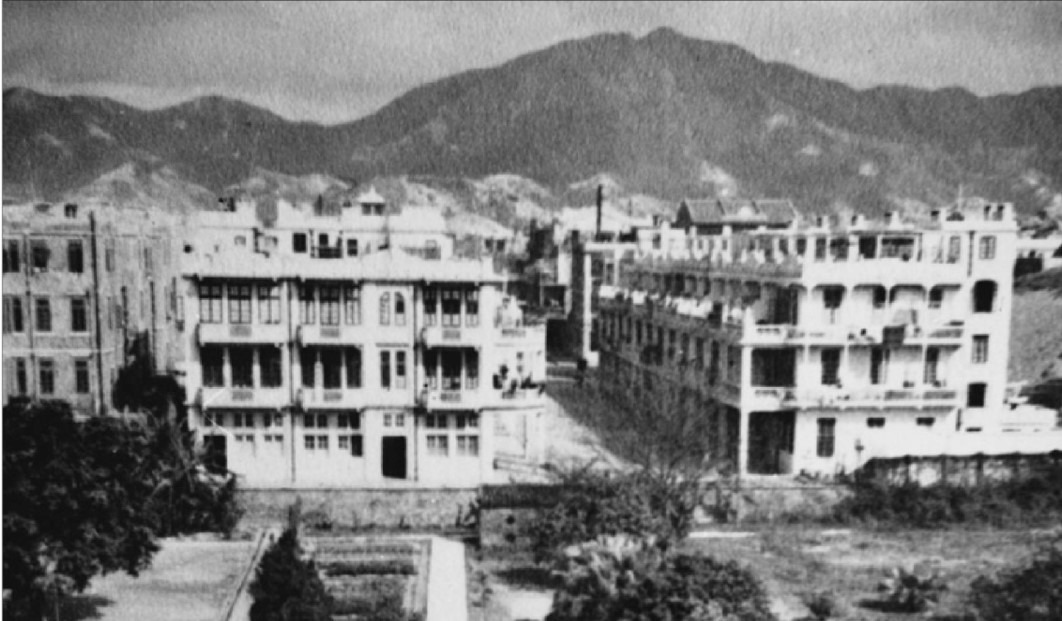

每年秋天,很多登山客专登到偏远的大屿山大东山,观看有名的“芒草海”。其实百多年前的旺角都有点像大东山,漫山遍野都是芒草,以前还有一条“芒角村”。旺角的英文名“Mong kok”正由此而来。

芒角村地势平坦,水源充足,是宜居宜耕的好地方,昔日交替种着西洋菜和通菜。由于西洋菜是当时洋人少有在香港吃到的家乡蔬菜,在香港被逼开埠口初期,芒角村是港岛洋人重要的蔬菜供应地。

延伸阅读:亚洲第一购物商场|尖沙咀海运大厦 血拼发源地 拥香港首间玩具反斗城

九龙半岛填海 旺角填平菜田发展工业

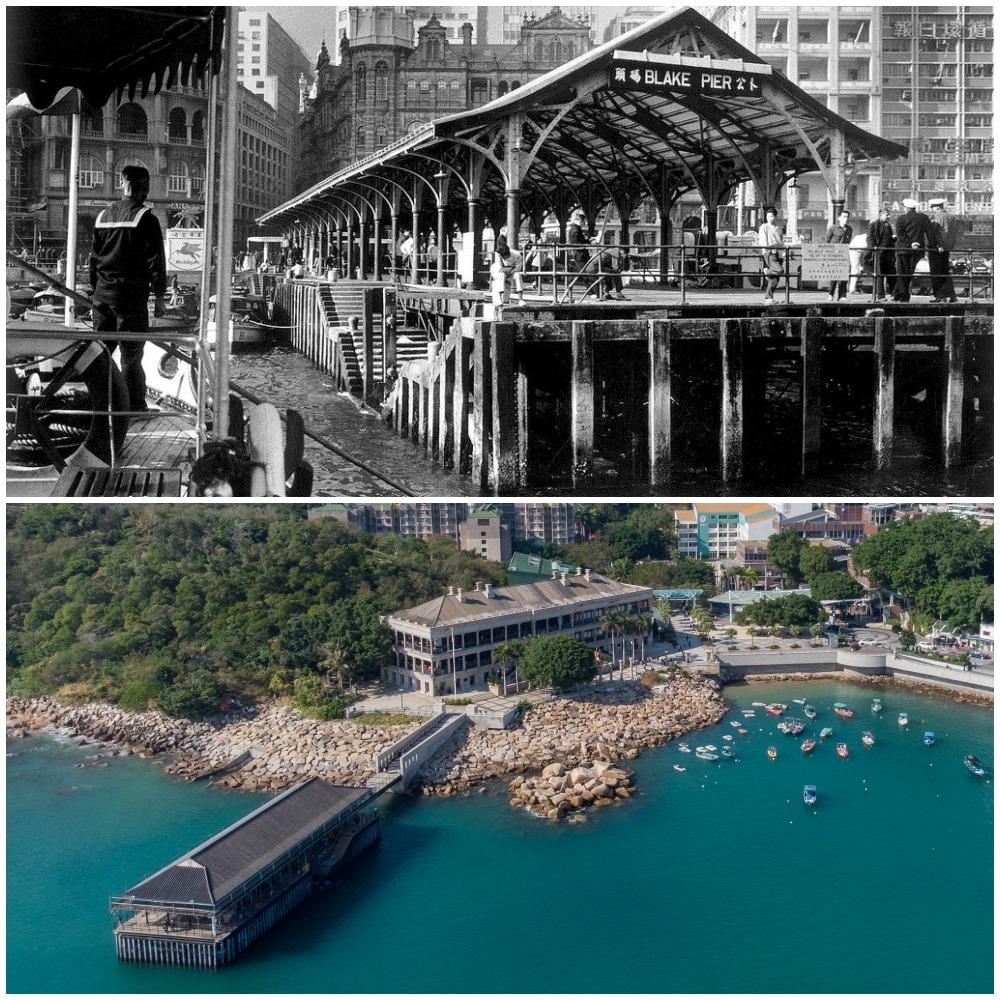

不过自从1860年九龙半岛被割让,英国人开始在这片土地大兴土木,填海造地,建设避风塘、码头和道路。本来临海的旺角被没入内陆,菜田也在城市化的过程消失。

1930年代,芒角的官方中文名称逐渐转为“旺角”,取其兴旺之意;另也因为“芒”字与“亡”字相近,有欠吉利而被弃用。

菜田被填平,旺角由乡郊地区摇身一变摩登工业城,酱园、纺织厂、染布厂、五金厂及烟厂林立。如今市民仍可从鼓油街、染布房街、烟厂街这些街道名称,窥探出旺角的战前工业历史。

石油危机失业者众 通菜街划区供小贩摆卖

二战后,旺角再度变天。随着市区地价急涨,工厂陆续搬迁,旺角开始转型为接近今天模样的商住区。

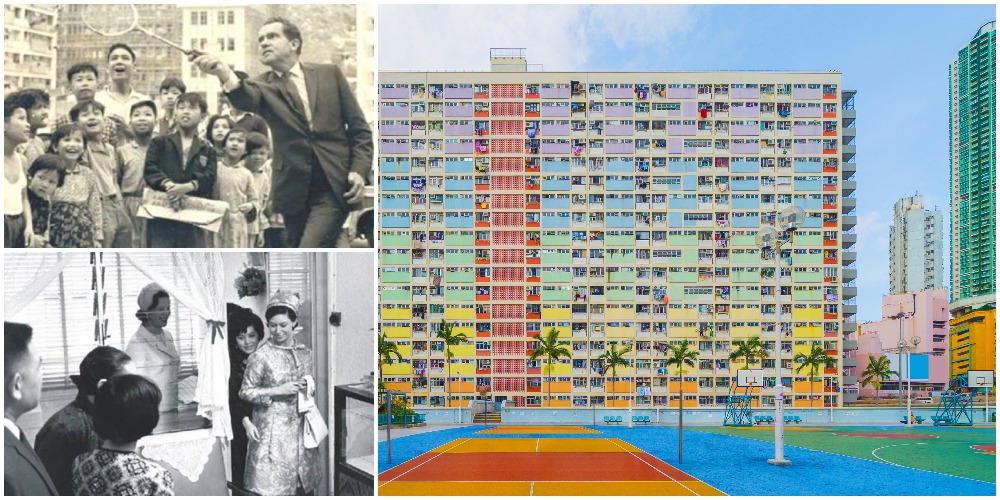

1970年代石油危机爆发,油价急升冲击香港的轻工业,出口疲弱,很多人失业转行做无牌小贩,有估计当年香港小贩人数高达30万,并衍生不少社会问题。

为了改善情况,港英政府于1975年把其中一段的通菜街,划定为香港首个小贩认可区,实行把小贩管理规范化。7、80年代市面上的商场寥寥可数,市民都喜欢在假日来这里购物。

旺角成年轻人潮圣地 衍生“MK文化”

80年代香港经济急速起飞,市民消费力增加,零售业发展蓬勃,大型商场相继落成,旺角则发展出独特的购物轮廓:除了专卖女士服装饰品的“女人街”,还有以运动服饰鞋履作招徕的“波鞋街”、主打金鱼和水族用品的“金鱼街”、电子产品集中地西洋菜南街、汇聚成衣和蔬果排档的花园街等。

90年代到千禧年间,旺角是年轻人放学放假的朝圣地。在潮流特区集合买精品服饰,到信和中心搜购漫画、唱片、明星相,意犹未尽还可沿西洋菜街,叹着街边小吃,由琼华中心、旺角中心逛到联合广场。此时旺角的街区气氛和年轻人别树一格的打扮,更衍生出独特的“MK文化”。

延伸阅读:细看百年校服演变 认识香港文化变迁

开放内地旅客自由行 西洋菜街 通菜街变遊客区

千禧年后,随着自由行政策开放,西洋菜街和通菜街变成遊客区,拖着行李箱购物的内地旅客,取代学生哥变成旺角常客。

虽然一场新冠疫情,令旺角人流和夜经济深受打击。但回顾旺角的百年历史,由菜田、工厂到潮流购物区,一方面诉说着城市发展的步伐,亦反映出香港人灵活多变的韧性,总有办法化险为机。