刊登日期 : 2022-06-26

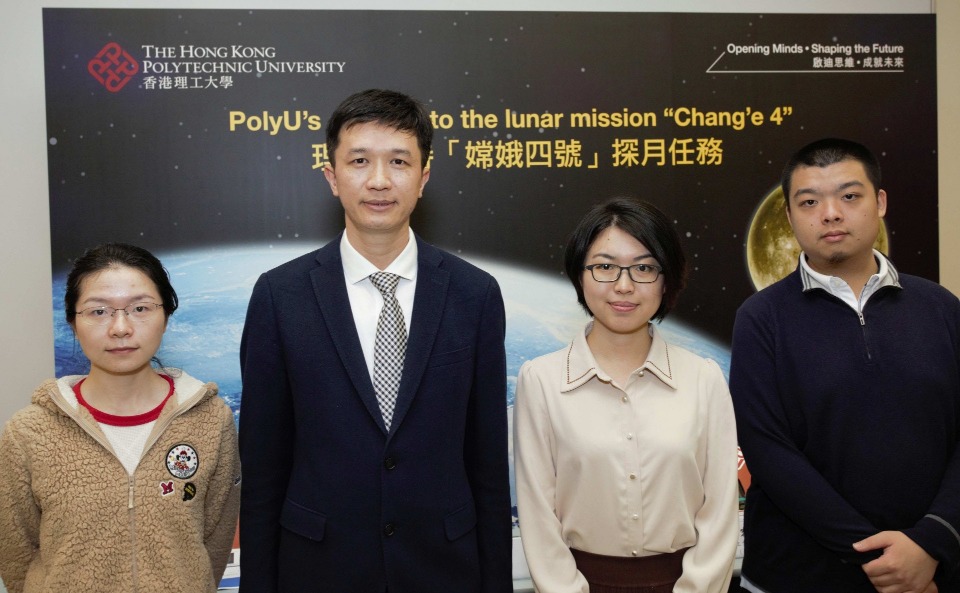

「嫦娥」奔月、「天問」探火、「天宮」築夢⋯⋯中國航天近年迎來一個又一個突破,而香港回歸25年來,香港學界科研團隊在其中亦扮演重要角色。當中的佼佼者,莫過於由香港理工大學教授容啟亮所帶領的團隊。

見證中國的航天發展,容啟亮覺得與有榮焉:看到內地一日千里的變化,每次太空探索有創新突破,讓這班在香港的科研工作者很有榮譽感,覺得要做得更好,不辜負國家的信任。

參與國家項目 理大成績亮眼

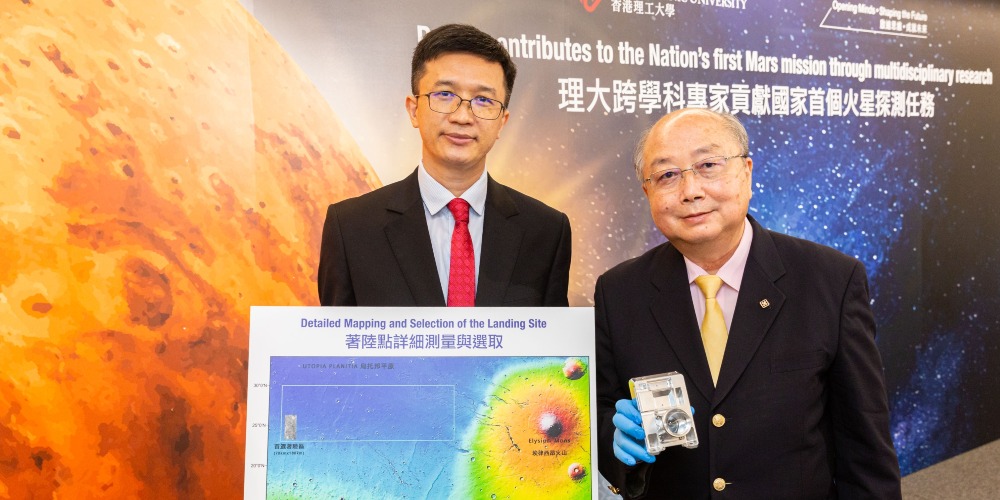

實際上,香港回歸祖國25年以來,本地科研工作者們就一直在為國家太空探索項目出力。自2010年起,理工大學更是拿出了不少亮眼成績——從「嫦娥三號」、「嫦娥四號」所用的「相機指向機構系統」,到「嫦娥五號」月壤採樣裝置,再到火星探測任務「天問一號」上的「火星相機」……理工大學的研發成果幾乎應用在了近年每一個重大航天任務中。

而且,理大團隊在其中扮演的角色,不是「跑龍套」,而算得上是「主角」之一。例如把月壤從月球帶回地球是「嫦娥五號」的核心任務,而應用在「嫦娥五號」上的採樣裝置,則肩負在全自動表土採樣、封裝月球樣本的使命。

正因為它順利完成全自動採樣,將大約兩公斤的月球樣本順利封裝帶回地球,才宣告了「嫦娥五號」探月成功,達成了國家在太空探索歷史上的一個重要里程碑。

到了「火星相機」(全稱為「落火狀態監視相機」),這個約390克的「小玩意」是火星巡視器「祝融號」的「眼睛」,它搭載在着陸器外層平台上,用來監視着陸情況、周遭環境,及降落火星後巡視器的操作狀態,這些資訊對掌握巡視器能否在火星表面成功巡視至關重要。

延伸閱讀:港產科研團隊 助「嫦娥」月球「挖土」

兩地科研合作 硬件人才互通

儘管研發日程緊湊,又有各類層出不窮的技術難題,理大團隊仍發揮出色,不單創新了一套「一體化的熱流防護設計、測試及質量控制方案」,在容啟亮教授帶領下,只用了3年時間便完成研製並交付國家使用。「直到『天問一號』成功落火,才感到如釋重負。」容啟亮曾這樣說。

由於火星表面地形複雜,大氣層稀薄,隨時可能出現沙塵暴,且火星與地球通訊有5至20分鐘的延遲,令探測器登陸火星困難重重。

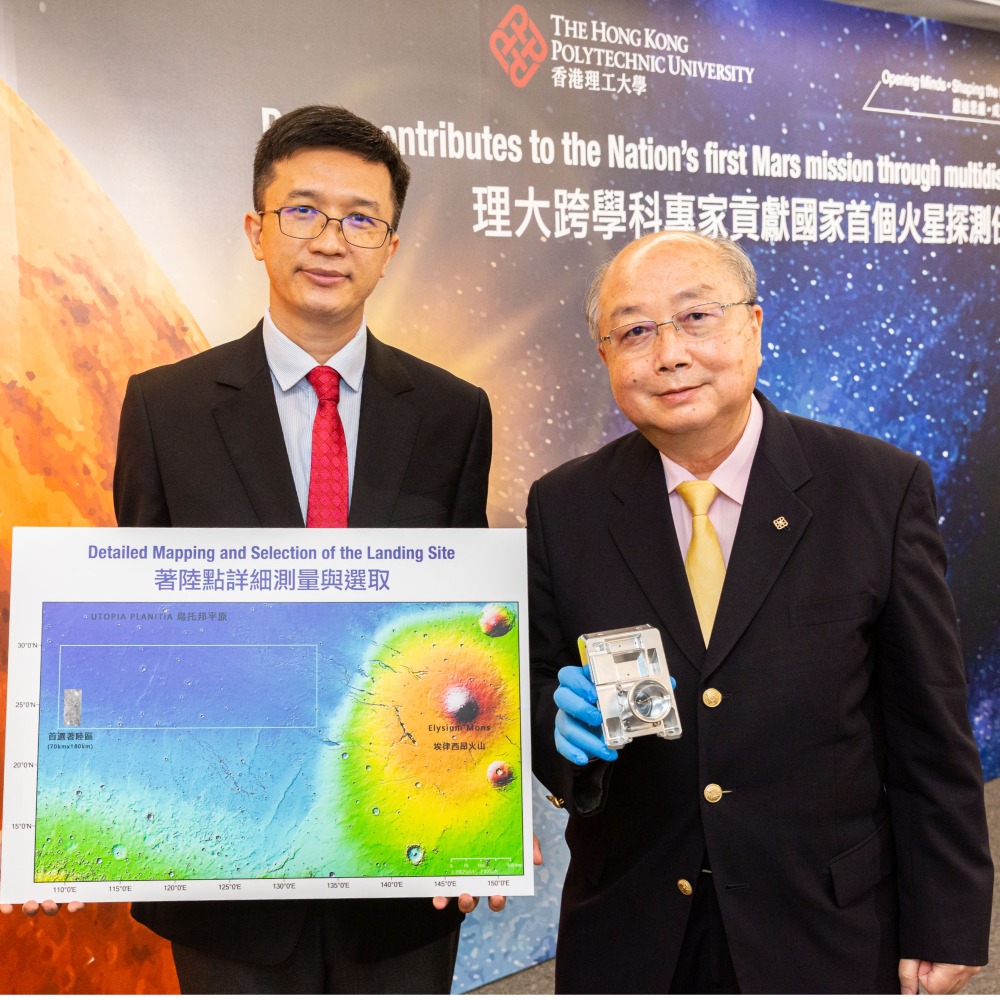

選擇登陸地點的重任,則交給了由理大土地測量及地理資訊學系教授吳波帶領的團隊負責。他們通過對火星全球的分析和評估,選出3個着陸區供「天問一號」選擇。最終,「天問一號」成功軟着陸於火星烏托邦平原南部預選着陸區。

對於理工大學團隊來說,在儀器研發過程中,需要做若干測試,其中不少是複雜、高層級的測試,在單一實驗室很難提供所有設備,因此研發測試有不少是在國家不同地區完成的。

「香港可以做一部分,我們有好的想法,如果真的要實施,也要與內地一起,才能做出好的東西。」容啟亮認為,香港的科研力量需要更多地與粵港澳大灣區,乃至內地其他城市和地區進行合作,才會有更廣闊的發展空間。

在人才方面同樣需要兩地合作,比如在火星探測相關的研發團隊中,有一名港產博士畢業生參與其中,其餘很多是來自各地的優秀研究員。對理大團隊來說,亦希望未來有更多港生能加入項目,為國家太空探索出一分力。

延伸閱讀:香港回歸25周年|一文看清 10個數字感受25年的香港轉變