刊登日期 : 2021-10-21

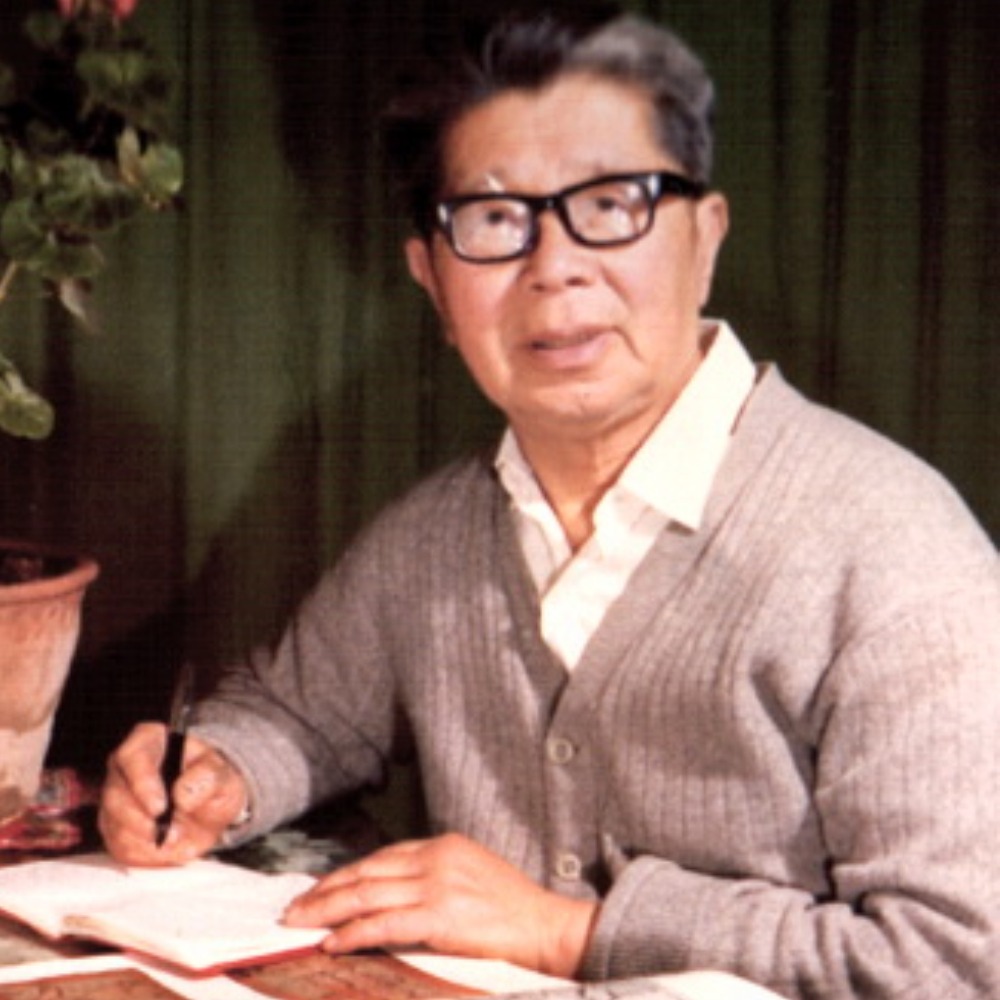

我的祖籍是杭州、生於北京、長於上海、求學北大,大學畢業後,到甘肅西端負責保管敦煌莫高窟的敦煌文物研究所(現在的敦煌研究院前身)工作至今。早在中學的歷史課本中,讀到敦煌莫高窟的課文,從此,就夢想要看看莫高窟。在就讀北京大學歷史系考古專業的最後一學年,終於趁着到莫高窟畢業實習的機會,實現自己多年來希望親眼目睹莫高窟風采的夢想。

樊錦詩初進敦煌莫高窟洞窟 驚歎壁畫鬼斧神工

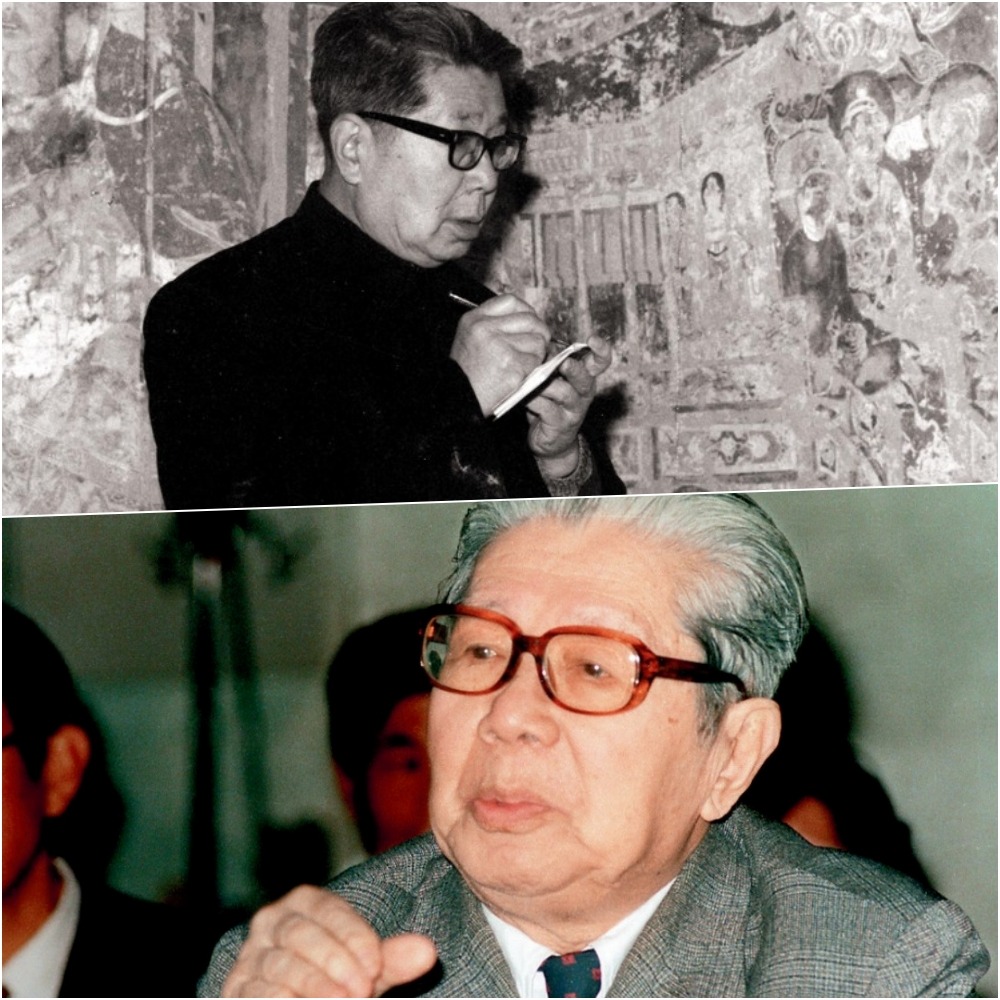

1962年秋天,我第一次來到莫高窟。在大學雖然學了一些佛教石窟寺的基礎知識,但當我走進洞窟,仍然被面前的種種不同形式的洞窟,精雕細刻、栩栩如生的彩塑,豐富多彩、璀璨瑰麗的壁畫所震撼。

無法想像,我們的祖先用跨越1,000年的時間創建的敦煌莫高窟藝術,竟然如此富麗堂皇、博大精深、氣勢磅礴,還保存得如此完整。特別是五胡十六國到唐代(即西元4至10世紀)的壁畫藝術,是世界上任何文化遺產地和博物館根本看不到的,實在令人驚歎;沉浸其中如夢如幻,百感交集。

延伸閱讀:【敦煌莫高窟】樊錦詩述說前輩故事冀薪火相傳:承傳前輩留下的「莫高精神」

樊錦詩:敦煌莫高窟土砌宿舍簡陋 沒自來水喝鹹水易腹瀉

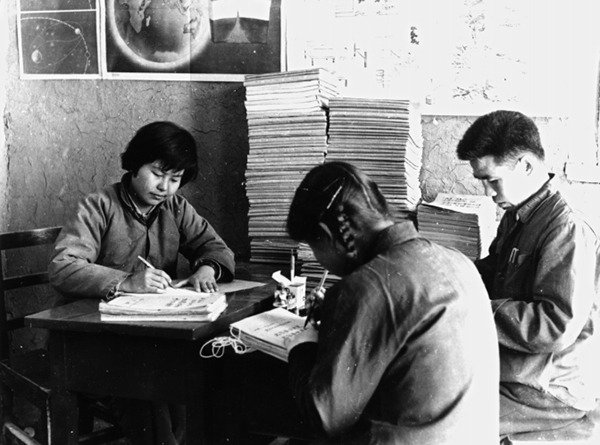

走出洞窟,目光所及周圍環境,不是沙漠,便是戈壁,幾乎是一片蒼涼。那時研究所辦公和住宿的地方是一座清代留下來的破廟,前後兩個院子,前院用來辦公,後院用作宿舍,破廟的北側是用馬廄改建的一排宿舍。

所有宿舍內的家具,幾乎都是土砌的,土炕、土桌、土凳、土沙發,書架也是土的,以土坯做支架,用幾塊小木板作隔板。在到處是土的土屋裏,我的衣服時常要沾土,也時常要去撣土。

喝的水是宕泉河的鹹水,常常肚子脹,甚至會腹瀉;因水鹼性大,洗過的頭髮總是粘的,當時沒有條件洗澡,只能擦澡。

樊錦詩:沒電靠蠟燭照明工作 莫高窟反射陽光入洞顯智慧

當時沒有電,辦公和生活照明用的是煤油燈或蠟燭;黑暗的洞窟不能點有油煙的燈,莫高窟的前輩畫家發明了借光法,用鏡子在窟外把陽光反射到洞窟裏的白紙上,才使洞窟內明亮起來。

洞窟前沒有棧道,沒有樓梯,進上層洞窟,要蹬着用樹幹插上樹枝的「蜈蚣梯」爬進去。我開始進洞實習不敢爬蜈蚣梯,太危險了。為了減少去廁所上下蜈蚣梯,索性早上就不吃不喝。

延伸閱讀:中華文化守護者「敦煌女兒」樊錦詩

莫高窟距敦煌城25公里,研究所只有馬車和牛車,沒有汽車,弄不好要步行進城。因為離城太遠,職工的孩子無學可上,所裏就自己辦了個學校,兼幼稚園和小學的功能,老師是所裏的職工,大家在工作的同時兼職去給孩子們上課。研究所只有所長有電話,通訊極不方便,異常閉塞寂寞,看到的報紙經常是一周前的。(八之一)

(轉載自中華學社《中華大講堂》系列,內容和標題經編輯整理)