刊登日期 : 2021-10-21

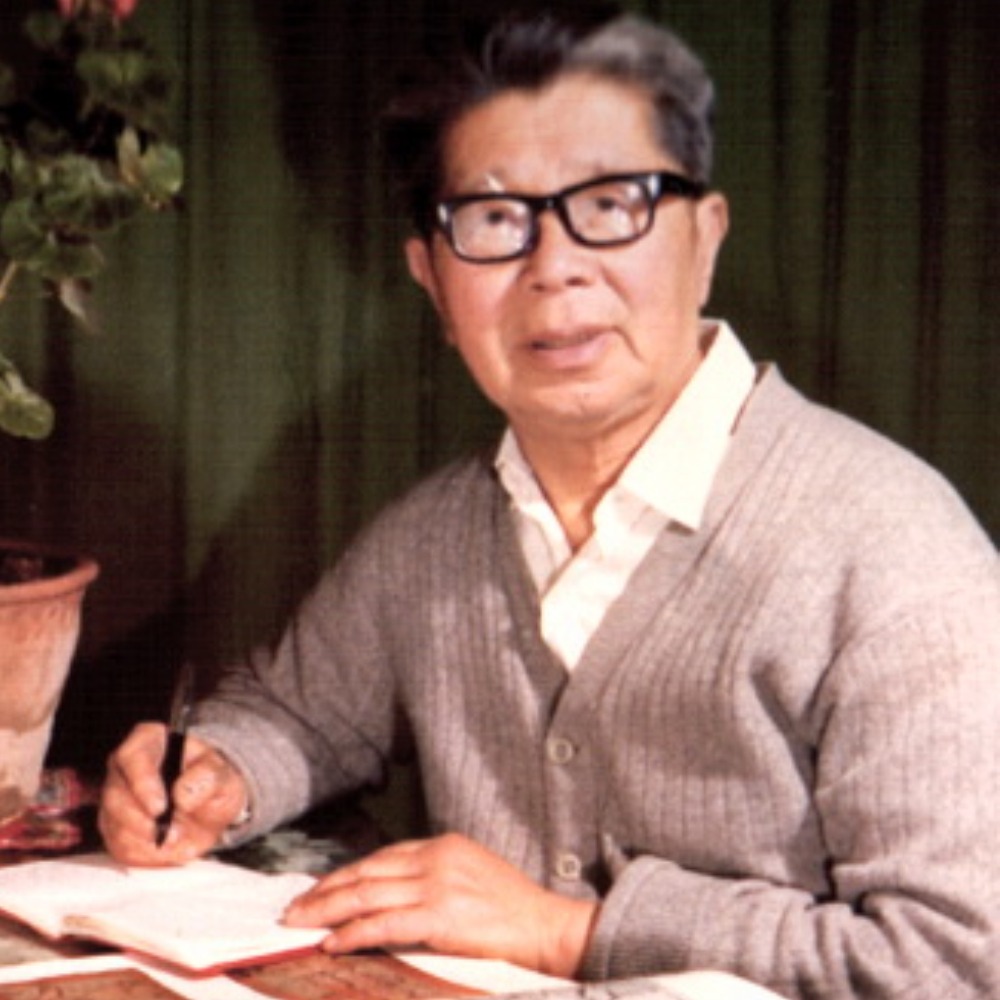

我的祖籍是杭州、生于北京、长于上海、求学北大,大学毕业后,到甘肃西端负责保管敦煌莫高窟的敦煌文物研究所(现在的敦煌研究院前身)工作至今。早在中学的历史课本中,读到敦煌莫高窟的课文,从此,就梦想要看看莫高窟。在就读北京大学历史系考古专业的最后一学年,终于趁着到莫高窟毕业实习的机会,实现自己多年来希望亲眼目睹莫高窟风采的梦想。

樊锦诗初进敦煌莫高窟洞窟 惊叹壁画鬼斧神工

1962年秋天,我第一次来到莫高窟。在大学虽然学了一些佛教石窟寺的基础知识,但当我走进洞窟,仍然被面前的种种不同形式的洞窟,精雕细刻、栩栩如生的彩塑,丰富多彩、璀璨瑰丽的壁画所震撼。

无法想像,我们的祖先用跨越1,000年的时间创建的敦煌莫高窟艺术,竟然如此富丽堂皇、博大精深、气势磅礴,还保存得如此完整。特别是五胡十六国到唐代(即西元4至10世纪)的壁画艺术,是世界上任何文化遗产地和博物馆根本看不到的,实在令人惊叹;沉浸其中如梦如幻,百感交集。

延伸阅读:【敦煌莫高窟】樊锦诗述说前辈故事冀薪火相传:承传前辈留下的“莫高精神”

樊锦诗:敦煌莫高窟土砌宿舍简陋 没自来水喝咸水易腹泻

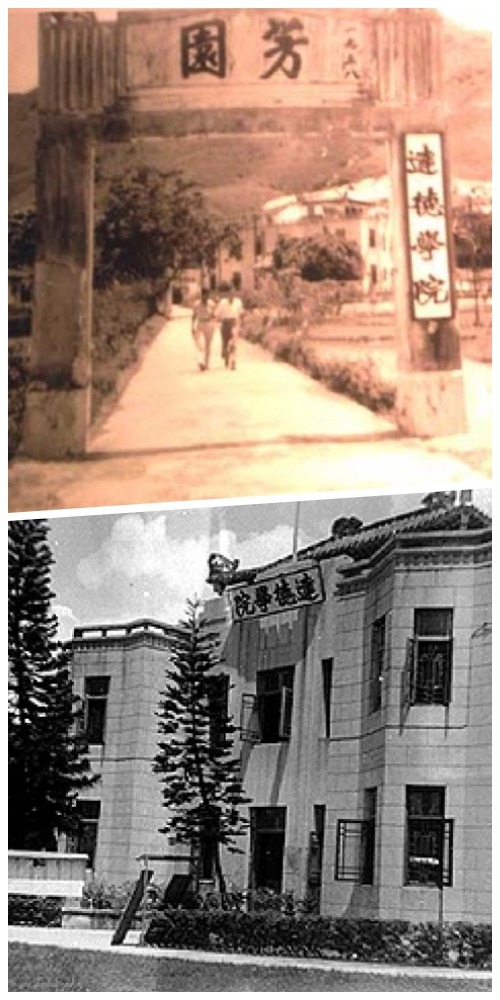

走出洞窟,目光所及周围环境,不是沙漠,便是戈壁,几乎是一片苍凉。那时研究所办公和住宿的地方是一座清代留下来的破庙,前后两个院子,前院用来办公,后院用作宿舍,破庙的北侧是用马厩改建的一排宿舍。

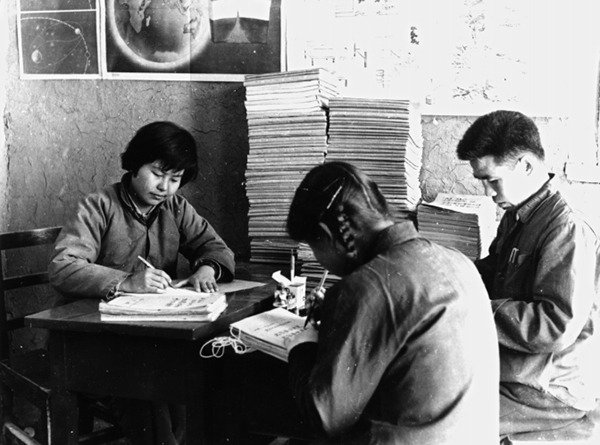

所有宿舍内的家具,几乎都是土砌的,土炕、土桌、土凳、土沙发,书架也是土的,以土坯做支架,用几块小木板作隔板。在到处是土的土屋里,我的衣服时常要沾土,也时常要去掸土。

喝的水是宕泉河的咸水,常常肚子胀,甚至会腹泻;因水碱性大,洗过的头发总是粘的,当时没有条件洗澡,只能擦澡。

樊锦诗:没电靠蜡烛照明工作 莫高窟反射阳光入洞显智慧

当时没有电,办公和生活照明用的是煤油灯或蜡烛;黑暗的洞窟不能点有油烟的灯,莫高窟的前辈画家发明了借光法,用镜子在窟外把阳光反射到洞窟里的白纸上,才使洞窟内明亮起来。

洞窟前没有栈道,没有楼梯,进上层洞窟,要蹬着用树干插上树枝的“蜈蚣梯”爬进去。我开始进洞实习不敢爬蜈蚣梯,太危险了。为了减少去厕所上下蜈蚣梯,索性早上就不吃不喝。

延伸阅读:中华文化守护者“敦煌女儿”樊锦诗

莫高窟距敦煌城25公里,研究所只有马车和牛车,没有汽车,弄不好要步行进城。因为离城太远,职工的孩子无学可上,所里就自己办了个学校,兼幼稚园和小学的功能,老师是所里的职工,大家在工作的同时兼职去给孩子们上课。研究所只有所长有电话,通讯极不方便,异常闭塞寂寞,看到的报纸经常是一周前的。(八之一)

(转载自中华学社《中华大讲堂》系列,内容和标题经编辑整理)