刊登日期 : 2021-05-16

「天下」這兩個字是中國文化中獨有的詞彙。《禮運‧大同篇》中說:「大道之行也,天下為公」;中國知識份子常以「天下興亡,匹夫有責」自勉:一般老百姓都希望「天下太平」。

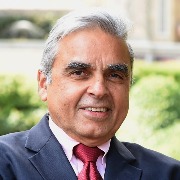

張信剛:鄭和下西洋擴闊中國「天下」觀

中國位處歐亞大陸的東端。由於有帕米爾高原、喜馬拉雅山脈的阻隔,歷史上與埃及、兩河流域、波斯、希臘、羅馬,甚至印度等古文明的接觸都比較少 。因此中國人所謂的「天下」,一直到近世,大都只是指我們所熟悉的東亞地區。

儘管如此,西漢的張騫、東漢的班超、晉朝的法顯與唐朝的玄奘各自從中亞及印度帶回來大量的地理知識、貨物品種與宗教思想。這些中亞與印度的文明對其後中國文化的發展產生了巨大的影響。而「天下」一詞也因之增加了地理上與文化上的新內涵。

延伸閱讀:張信剛:不以偏概全

1405年起,鄭和率領龐大的艦隊七次「下西洋」,訪問了南中國海、太平洋與印度洋的各重要口岸。這七次航行使中國人對「天下」 的認識又增加了許多,不過,在這擴大了的「天下」觀中,仍然沒有包括位處歐亞大陸西端正在進行變革的西歐.

大約一百年之後,哥倫布、達伽馬等人以完全不同的動機開始了他們的探險航行。其結果是歐洲人佔領了大量的殖民地,歐洲人的政治、軍事及經濟力量支配了全世界;以歐洲為中心的文化觀也因而逐漸成為全世界的「標準」文化觀。再過三百多年,即1840年,中華帝國在鴉片戰爭中敗於遠懸大西洋中的島國英吉利。這一恥辱令中國朝野上下對「天下」二字有了大不同於過去的理解。60年後,即1900年,八國聯軍佔領北京,中國瀕臨亡國邊緣。

張信剛:中國知識份子看「天下」 忽略中華文化

此後的幾十年間,中國人最怕的是亡國滅種;中國知識份子一心探討的是如何救亡圖存。其中許多人失去了自尊與自信。他們有人怕不學洋人就亡於西方,也有人怕學了洋人就會失去自我,所以他們的思想爭論一般都不超過「全盤西化」或是「中學為體,西學為用」的格局。

在這種心理狀態下的二十世紀中國知識份子,許多人都接受了歐洲中心主義的世界觀。在他們心中,「天下」似乎並不包括為歐洲文藝復興直接提供滋養的阿拉伯世界,也不包括極大地豐富了中華文化的印度與中亞。直到今天,當許多人說到「國際化」時,他們仍經常忘記我們中國自己,以及俄羅斯、印度和土耳其等國都是國際社會的重要成員;他們想到的「國際」大約只是美、英、加、澳等英語國家,或者再加上西歐諸國及日本而已。(二之一)

(經作者授權,轉載自張信剛《從活字版到萬維網》,標題經編輯整理)