刊登日期 : 2025-03-18

為什麼有人要敦促中國採取大幅減緩本國經濟增速、相當於自殺的政策?

對於中國的西方敵人來說,希望中國採取這種政策的原因顯而易見。上文所述清楚地表明,反對中國實現民族復興的人是寄希望於減緩中國經濟增速,從而阻止中國實現其經濟目標。從根本上降低投資佔GDP比重是其具體的手段。

羅思義:美國曾以相同手段打擊德國日本經濟

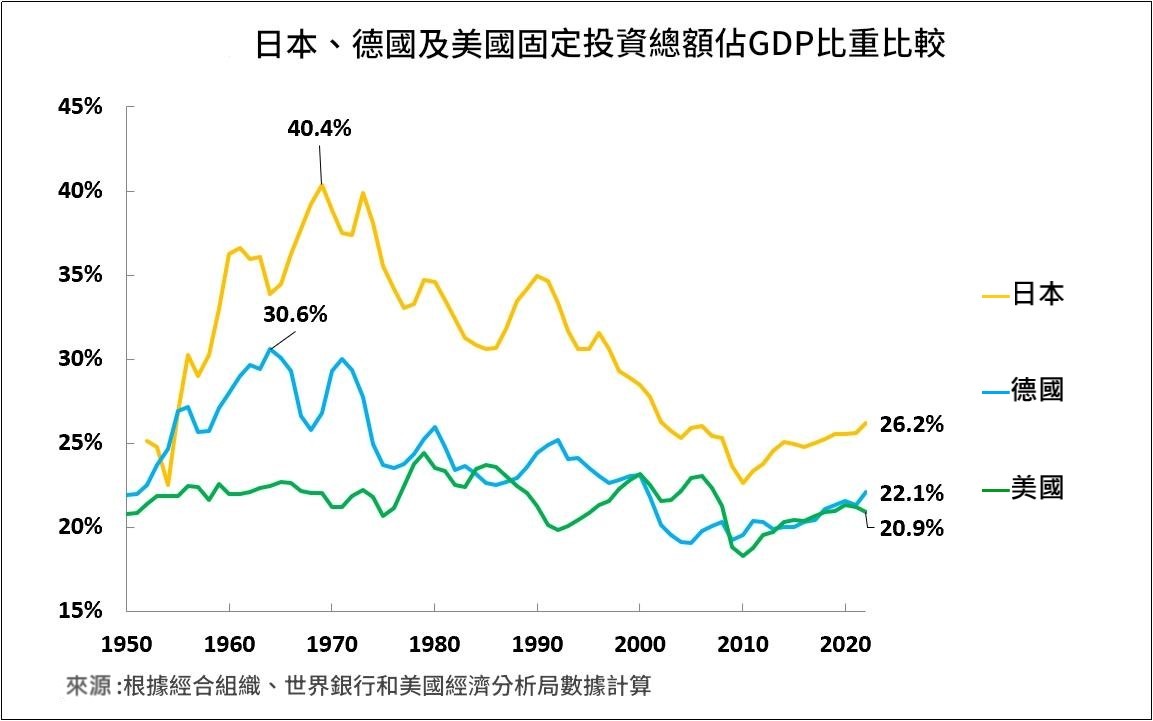

美國正是利用這種手段,在20世紀60年代和70年代成功地擊敗了競爭對手德國和日本。如圖14所示,這些經濟體的固定投資總額從峰值水平大幅下降——德國固定投資總額佔GDP比重從1964年的30.6%降至22.1%,日本固定投資總額佔GDP比重則從1969年的40.4%降到26.2%。德國的固定投資總額佔GDP比重降至接近美國的水平,略高於20%,日本與美國的固定投資總額佔GDP比重的差距從19.2%的峰值降至僅4.2%(見圖14)。

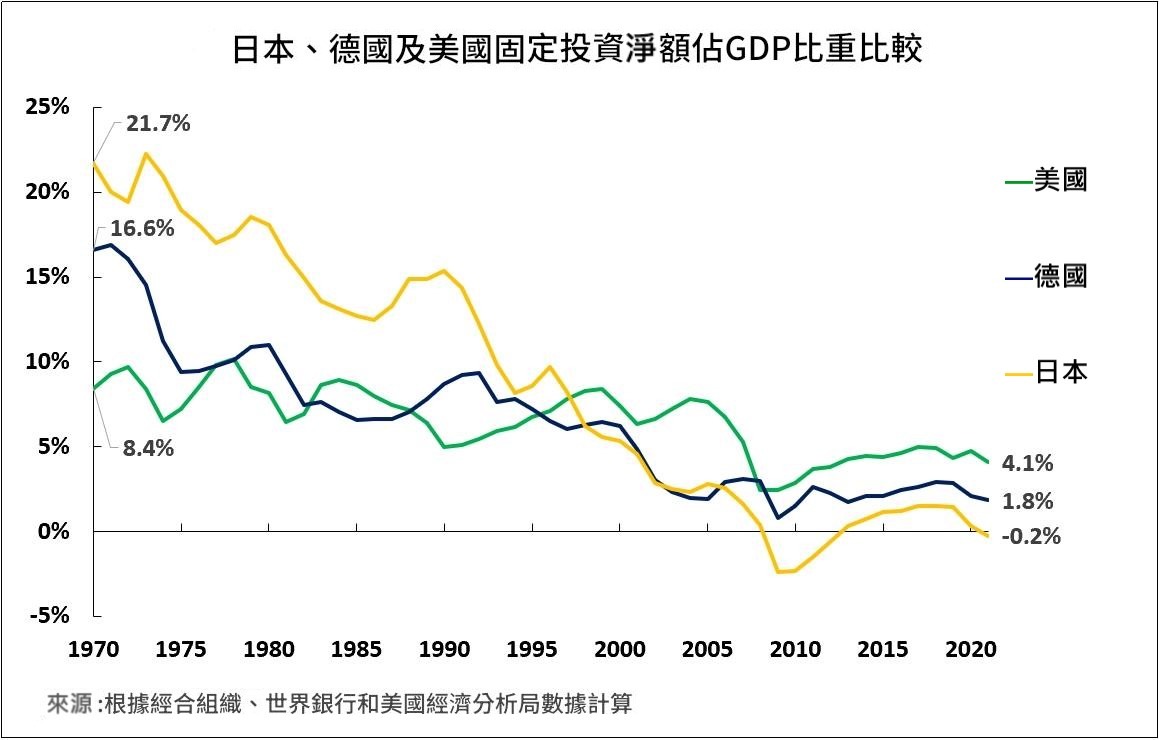

如圖15所示,固定投資淨額佔GDP比重下降幅度更大。(世界銀行只有1970年起的國際可比數據。)

1970年,日本固定投資淨額佔GDP比重為21.7%,德國為16.6%,美國為8.4%。正如本文開頭所指出的,投資與經濟增長之間的關係反映為何德國和日本當時的GDP增速遠快於美國——得益於資本存量增加,德國的固定投資淨額佔GDP比重高出美國8.2%,日本的則高出美國13.3%。

世界銀行發佈的最新國際可比數據顯示,截至2021年,美國固定投資淨額佔GDP比重實際上高於德國和日本,其GDP年增長率也是如此。1970年至2021年,美國的固定投資淨額佔GDP比重下降4.3%——從8.4%降至4.1%,德國的固定投資淨額佔GDP比重下降14.8%——從16.6%降至1.8%,日本的固定投資淨額佔GDP比重則降幅驚人——從21.7%降至-0.2%。到2021年,日本固定資本形成淨額為負。

也即是說,日本資本存量實際上正在下降。

不可避免的是,鑒於上述分析的固定投資與經濟增長之間的必要關係以及這些趨勢,德國和日本的經濟增速急劇放緩。因此,正如本文開頭所分析的那樣,美國的競爭地位之所以得到恢復,並不是因為自身經濟加速,而是因為德國和日本的經濟增速因固定投資水平急劇下降而急劇放緩。

延伸閱讀:羅思義:預測中國經濟增長 不能忽視這種詭異的「沉默」

羅思義:西方被傲慢蒙蔽了眼睛

除了美國蓄意制定減緩中國經濟發展速度的政策外,關於中國應將固定投資水平大幅降低至西方水平的說法也被西方的傲慢所掩蓋。由於這種傲慢,許多西方經濟作者只能想象西方經濟優於中國。因此,當他們發現中國的經濟結構與西方資本主義經濟體不同時,他們就會得出結論,之所以會出現這種情況,唯一的原因是他們自認為中國低西方一等——儘管事實上中國的經濟增速遠遠快於西方!

傲慢使他們看不到顯而易見的實證結論:如果中國經濟表現遠遠優於西方國家,那是因為中國的經濟結構和政策具有優越性。因為中國正在超越西方國家,如果這些西方作者能夠打破他們的傲慢,他們會看到唯一合乎邏輯的結論是,客觀上應督促西方國家靠攏中國的經濟結構,而不是相反。

事實上,在某些特定領域,中國成功的壓力實際上正在逼使西方國家向中國靠攏。例如,拜登政府通過《通脹削減法案》等措施,放棄了對美國新自由主義的經濟思想的放任態度,向中國的產業政策靠攏。正如英國《金融時報》最近承認的那樣:「中國清潔技術公司真正讓西方感到震驚的是,它們的技術往往優於美國和其他發達經濟體。」《金融時報》還引用曾任中國歐盟商會主席,現為該會名譽會長的伍德克(Jörg Wuttke)的產業政策觀點:「在10年或20年前的歐洲和美國,他們認為如果我們與中國打交道,中國會變得更像我們。但中國實際上讓我們變得更像他們。」

但是,如果從總體上客觀地承認世界經濟增長背後的真相將摧毀西方的傲慢,這些經濟作者無法做到這一點,反而發明了經濟「假新聞」。

羅思義:中國是全球經濟增長領導者

舉一個典型的例子,佩蒂斯(Michael·Pettis,編按:北京大學光華管理學院金融學教授)指出,中國應向發展中(的資本主義)經濟體的更「正常」的結構靠攏。佩蒂斯聲稱,如果不提高消費佔GDP比重,從而降低投資水平:「消費將不可能在推動中國下一階段的增長中發揮更正常的作用。」

但是,正如上文分析所示,事實表明,截至2022年的過去10年,中國若真成為「正常」的西方發展中經濟體將是一場災難。根據最新的全球綜合數據,發展中國家GDP增長中位數僅為2.8%,消費增長中位數為3.0%,而中國的GDP年均增速為6.2%,消費增速為6.4%。中國為何會希望成為一個「正常」的,即西方構想的發展中經濟體——這意味着巨大的倒退。

同樣,高盛認為,中國之所以會以這種經濟自殺的方式削減投資,是因為「中等偏上收入經濟體固定投資佔GDP比重高達34%」,在中國的宏觀經濟結構和西方的經濟結構之間尋找差異,只能傲慢地認為是中國錯了,儘管事實上中國的經濟增速遠遠超過西方經濟體,高盛卻不合邏輯地說中國應該調整經濟結構。

當然,中國的宏觀經濟結構不同於其他西方資本主義經濟體,因為中國是全球經濟增長的領導者。如果中國沒有不同,它就不會成為領導者——其他經濟體要想取得成功,需要的是它們變得更像中國,而不是中國變得更像其他發展速度較慢的它們。

羅思義斥西方炮製「假新聞」捏造事實

作個比較。假設高盛對某個行業的客戶表示:「有一家公司的表現遠遠優於其他公司。因此,你不應該模仿、學習或變得更像最成功的公司,你應該變得更像不太成功的公司。」相信任何客戶都會嘲笑這樣的建議,然後立刻取消與高盛的合同。但這正是高盛對各國的建議:不是其他發展中國家應該向更成功的國家中國學習並向其結構靠攏,而是說中國應該變得更像那些不太成功的國家!

當評估世界經濟增長事實時,這種情況尤為明顯,這就是為什麼西方報道不得不炮製「假新聞」,捏造事實。一如往常,如果一個理論和現實世界不一致,那麼只能二選一。第一是放棄理論,第二是拋棄現實世界。由於傲慢或其他一些因素,這些西方報道無法放棄他們的理論,即他們自認為高人一等,因此他們被逼熱度現實世界——發明與現實相反的說法。因此,西方報道中炮製「假新聞」並非偶然,這是為了防止真正的事實刺破他們傲慢的意識形態泡沫。

延伸閱讀:羅思義:為何說穆迪IMF預測不準確 淪為假新聞?這些數據說明一切

羅思義:部分中國媒體附和美國的4個原因

但是,如果說美國攻擊中國的原因顯而易見,為什麼部分中國媒體會附和美國的說法,從而客觀上幫助美國對付中國?

第一個原因是純粹的混淆概念。令人遺憾的是,反馬克思主義的「西方」經濟學的錯誤理論不斷出現在部分中國媒體上——本文作者和其他人就此寫了諸多文章。雖然習近平指出:「我們政治經濟學的根本只能是馬克思主義政治經濟學,而不能是別的什麼經濟理論。」但部分中國媒體的部分人仍然在宣傳西方經濟學,反對馬克思主義。

其次,美國希望那些中國人支持西方,希望看到中國特色社會主義的終結。美國可作如是想是因為在蘇聯,儘管俄羅斯在社會主義被摧毀後遭受了國家災難,但一些成為寡頭的個別人卻從這一過程中一夜暴富。因此,美國希望中國也存在這樣的勢力。

第三,美國寄希望於在國際社會大肆傳播假新聞,令部分中國人不能客觀地看待中國經濟中存在的真正問題。上面所寫的一切,並不意味着中國經濟中沒有真正的問題需要處理——正如中國自身也曾提到過。其中一些最重要的問題——例如民營投資水平低、股市問題、青年失業——在筆者最近的文章中進行了分析,比如《比較中國經濟,某些人是如何做到「謠謠領先」的?》

系統的國際比較清楚地表明,任何客觀和平衡地評估都反映,儘管存在這些真正的問題,但中國經濟增速仍遠遠超所有其他經濟體,尤其是西方經濟體。因此,對中國經濟的任何客觀評估都必須始於這一事實——這就是為什麼美國如此熱衷於炮製「假新聞」來掩蓋這一現實。

第四,正如中國媒體廣泛報道的那樣,美國試圖利用部分中國人面對西方時缺乏「自信」和盲目欽佩西方的現象。令人遺憾的是,這種現象在中國的一些媒體圈子中存在。這種缺乏自信是已經分析過的西方傲慢的另一面。

美國注意到中國的宏觀經濟結構與西方不同,而非承認中國的經濟發展速度快於西方,是希望於誘導部分中國人認為,因為中國與西方不同,所以中國錯了——即系統地利用部分中國人缺乏自信的現象。當然,中國共產黨的政策並沒有因此而受到波及。正如習近平所說:「中國為世界上那些既希望加快發展又希望保持自身獨立性的國家和民族提供了全新選擇。」但美國注意到,部分中國媒體表達了這種情緒,因此它希望利用這種情緒損害中國。

羅思義:中國經濟命運掌握在自己手中

最後一點將我們帶回到決定性的問題上來——從中國以外的地方完全有可能看到美國試圖做什麼——美國試圖通過大幅降低投資水平來減緩中國經濟增速,也就是說,美國想以擊敗日本、德國和亞洲四小龍的方式大幅減緩中國經濟增速。則是除了摧毀社會主義制度(這一條已不在議程之上)之外,這是對中國最危險的攻擊——中國經濟能否實現其增長的目標。

最重要的一點是,與日本、德國和亞洲四小龍不同,美國沒有辦法逼使中國走這條路——無法謀殺中國。相反,美國不得不利用上述所有論點來試圖誘導中國在經濟上自殺。這一問題的結果攸關其他國家的利益,因為在全球化的世界經濟體系中,中國的良好增長表現有助於其他經濟體。但只有中國人民,沒有其他人,有權決定中國人自己的命運。(八之八)

(轉載自觀察者網,標題及內容經編輯整理)

延伸閱讀:張維為:中國已成西方眼中科學超級大國