刊登日期 : 2021-05-26

文化产业一般反映一个社会的自我文化定位。上世纪80年代末期的电视系列《河殇》便是一个典型的带有民族自卑感“天下”观的例子。讲到郑和下西洋,它先引用黑格尔的话,“大海邀请人类从事征服和贸易。”然后惋惜而又自惭地说,“历史选择了中国人,而中国人却不能选择历史。”对于达伽马的航海,《河殇》则是高度赞扬,说它是“为寻找财富和市场驶入了印度洋”、“开始了地理大发现的伟大探险”。

张信刚:中国文化要从“小国”心态解脱

我个人在美欧学习、工作了近30年。自信对欧美文明及西方知识分子颇有认识。总的来说,我是欧美文明的受惠者与推崇者,但却不是欧洲中心主义的受害者。许多善良而本有求知欲望的欧美知识分子由于环境的限制及语言的隔阂,没有机会接触到西方文明以外的知识体系、人生智慧或审美情趣。所以他们很自然地便以欧美文明代表全人类的文明,以欧美现行的是非准则当“普世价值”。他们这样想,有的固然是出于偏见,但更多的则是出于无知。事实上,我也真还不认识几个听说过汤显祖、曹雪芹的西方人;至于喜欢听琵琶、二胡的或欣赏扬州八怪的欧美人士就更是凤毛麟角了。

在这样的对“天下”的不平衡的理解中,究竟怎样才能使人类共居于同一个“地球村”呢?

近年来,我对这个问题不停地思索。911事件之后,从各国与各民族的不同反应中我得到一些新的启示。这就是,中国必须在文化上从一个只图“救亡”与“自立于世界民族之林”的“弱国”、“小国”心态中解脱出来。但我们却绝不应沿着欧美列强的老路,走向它们那种“强国”、“大国”的心态。

延伸阅读:张信刚论中国文化独有的“天下”观

张信刚论中国文化:喜见中国与国际接轨

无论我们是否认识到,只要中国的经济力量继续增长,中国就必然会改变世界的政治格局,因而也会转换世界的文化趋向。

中国近年来决意要与国际接轨。参加世贸组织、北京办奥运、上海办世博会、全民学英语,这都是令人欣喜的好事。问题是,接轨之后,我们应该怎样与人交往?我们在输入输出之余又该怎样改善自己?怎样帮助别人?

张信刚:中国文化要建立现代道德规范和价值观

我认为中国应该以下列几点为全人类的文化作贡献。

第一,在经济崛起的过程中,中国必须寻找及建立一套现代道德规范及价值观。我们的民族并没有一个传统的宗教力量,但这绝不等于我们应该任由13亿人为了满足自己的欲望而不择手段地竞争。几乎所有宗教都强调“克己”及“自律”的重要性;个人应如此,全民族亦应如此。从历史上看,没有道德力量的民族是不会具有长远的影响力的;中华民族必须以此为戒。

第二,摒弃狭隘的民族主义思想,开放胸襟,真正地尊重和善待其他民族,认真地学习任何民族的长处。

张信刚:中国文化产品渗透“天下为公”思想

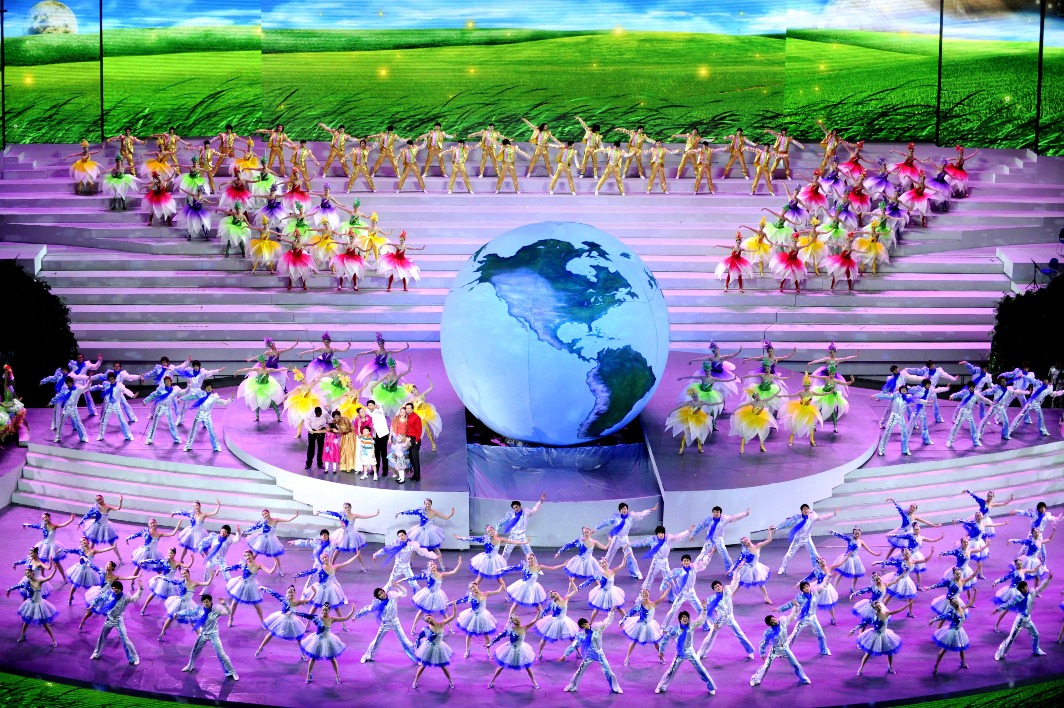

第三,大力发展文化产业。积极地将中华民族几千年来所累积的智慧用最新的手段以各种形式呈献给全世界,让人们有机会欣赏与作出选择。由于汉语和汉字实在很难学,这就需要有大批外语人才向外投射中华文明的智慧之光(在这一点上,我认为位居中外文化交汇点,兼通中英语又善于现代商业包装的香港人对此应有舍我其谁的抱负)。在这个色彩缤纷但又争端迭起的世界里,我们大可以用各类文化产品鼓吹“和而不同”的心态,请求“致中和”的哲学,提倡“正心、诚意、修身、齐家”的伦理观;描绘“采菊东篱下”,“独钓寒江雪”的意境,寻求“天人合一”的境界,以及宣扬“天下为公”的理想。

英国历史学家汤恩比(Arnold Toynbee)与日本思想家池田大作曾有过一系列眺望人类新纪元的对话。汤恩比说:“世界的统一将在和平中实现。同时,我所预见的和平统一,一定是以地理和文化主轴为中心,不断结品扩大起来的。”、“就中国人来说,几十年来,比世界任何民族都成功地把几亿民众,从政治 、文化上团结起来。他们显示出这种在政治上、文化上统一的本领,具有无与伦比的经验。这样的统一,正是今天世界的绝对要求。”

以国际化、现代化、大众化的手法,扩散“天下为公”“是谓大同”的文化观,正是对汤恩比所说的这一要求的回应。(二之二)

(经作者授权,转载自张信刚《从活字版到万维网》,标题经编辑整理)