刊登日期 : 2021-10-22

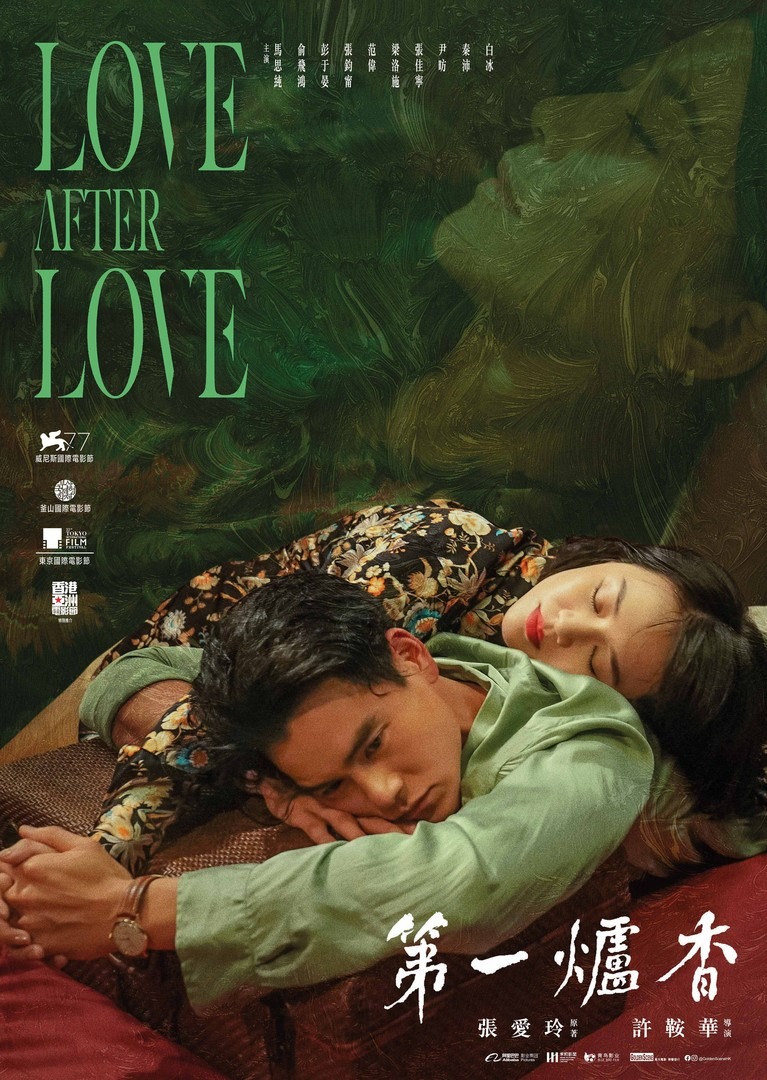

由许鞍华执导,马思纯及彭于晏主演的电影的《第一炉香》(Love After Love)于10月22日在内地上映,电影改编自张爱玲1943年的作品《沉香屑.第一炉香》,是继1984年《倾城之恋》及1997年《半生缘》后,许鞍华第三度执导的张爱玲作品。

不过,电影《倾城之恋》被视为许鞍华的滑铁卢之作,使得不少“张迷”忧虑《第一炉香》会否重蹈覆辙,以至“毁了”张爱玲的成名作?

《第一炉香》入围威尼斯国际电影节 许鞍华与张爱玲的女性视角

许鞍华——香港电影新浪潮带领者之一,去年获得第77届威尼斯影展金狮终身成就奖,是首位华人女性导演获颁此项殊荣。许鞍华曾于访问中提及,当年选择拍摄《倾城之恋》,是因为她一直很希望拍张爱玲的小说,且对这个故事内容很熟悉。再加上当时许鞍华希望尽快完成与电影公司邵氏兄弟的合约,而《倾城之恋》小说本身也像电影般分成一幕一幕,因此只要有电影公司愿意投资,找到合适的演员,搭好场景,便可以拍成电影。

不过,单是个人的情有独钟和机缘巧合,相信不足以构成许鞍华三度将张爱玲作品拍成电影的原因。许鞍华与张爱玲多次结缘,相信亦与她们的风格与关注的事物有关。

张爱玲的小说大多描写男女爱情、家庭琐事,道尽该时代女性的难处,而其叙述对象并不是什么名人、伟人,多是平凡的女性。《倾城之恋》背景是20世纪40年代,女主角白流苏虽受过教育,但在当时离婚的女人会受尽白眼,难以自力更新,因而她处心积虑要嫁给富商范柳原;《半生缘》中顾曼璐、曼桢两姊妹因沉重的家庭负担而放弃所爱,曼璐成为舞小姐养活全家却被看不起;曼桢上进勤奋,却因姐姐的身份而遭到嫌弃,以上种种都道出不同时代女性的无可奈何。

许鞍华与张爱玲同样关注女性在社会面对的问题,例如其执导的电影《女人四十》讲出了职业妇女周旋于媳妇、母亲、妻子与员工多重角色的艰辛;《天水围的日与夜》描写基层女性、寡妇及独居长者生活上的困境。

张爱玲的文字细腻,擅长透过心理描写刻画出人物性格,以特殊的视角审视女性敏感的内心世界,并流露出旧社会女性的悲哀与苍凉。虽然媒介不同,但许鞍华亦是以擅长用生活化的场景和朴实的镜头,呈现女性观点,对社会现实作出批判而著称。她对女性角色的关注正与张爱玲小说中的女性意识契合。二人透过描绘平凡女性的角色,诉说一个个不平凡的动人故事。

《第一炉香》等电影改编自张爱玲小说 许鞍华作品的争议与难处

尽管许鞍华在风格上与张爱玲小说相当契合,但其早年执导的《倾城之恋》却受到不少抨击。要看一出改编小说的电影是否成功,主要是看人物塑造、对白、场景及道具等元素。而张爱玲小说的文字出色,人物塑造立体有层次,作品脍炙人口,增添了改编的难度。

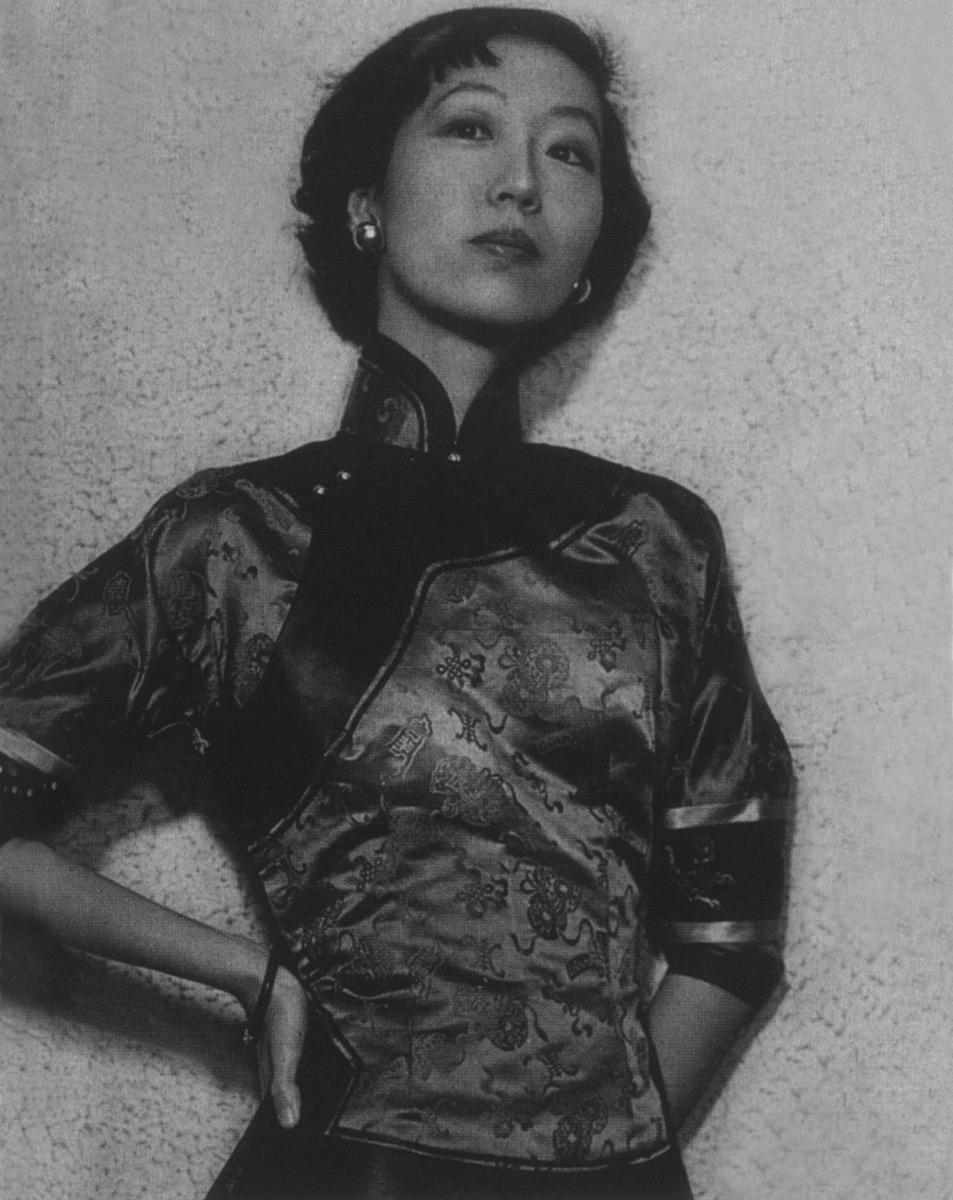

《倾城之恋》被抨击的主因有二:一、忽略心理描写,电影数度将女主角白流苏的内心独白删去,或是将她的心声改为由第三者的对话读出来,使观众一头雾水,未能理解角色的心理交战。二、选角不宜,未能塑造男女主角的人物性格,使观众难以投入角色。小说中白流苏身型娇小,而男主角范柳原欣赏白流苏的中国传统女性气质,但电影中白流苏的饰演者缪骞人除了外貌具时代感外,身型亦很高挑,欠缺传统小家碧玉的气质,电影中可见她穿上西服远比旗袍合适。

许鞍华其后执导的《半生缘》,则基于选角合宜,如吴倩莲、梅艳芳、黎明及葛优均与角色气质相近,加上没有像《倾城之恋》般将小说搬字过纸改编,而是作出适合的改动,以至增减剧情,令角色变得立体,收获好评。

而电影《第一炉香》在正式上映前,同样因选角问题引发讨论。此片故事讲述上海女学生葛薇龙(马思纯 饰)到香港求学时,爱上花花公子乔琪乔(彭于晏 饰),并被姑妈梁太太利用,最后成为交际花,沦为梁太太和乔琪乔的敛财工具。

有“张迷”表示,男主角彭宇晏与女主角马思纯的外貌与原著的描写大相迳庭,或令人难以投入角色,影响整套的观感电影。就此,导演许鞍华表示马、彭都是非常优秀的演员,看过二人之前的电影,觉得他们非常适合联合出演一部爱情片,因而有这样的决定。

究竟许鞍华及《第一炉香》团队能否透过合宜的改编、演员的演技和服饰打扮、场景等“妙手回春”,使观众感受到张爱玲笔下《沉香屑.第一炉香》的韵味与魅力,则要拭目以待。

延伸阅读:李安的电影梦:当代中国的前卫导演