刊登日期 : 2021-08-27

现代、现代化、现代性这几个词源于西方,是西方进入现代之后的新词汇。它们并没有界定西方的现代性是什么,也没有描述西方现代化的过程。

现代化如移动标靶 目标随年代转变

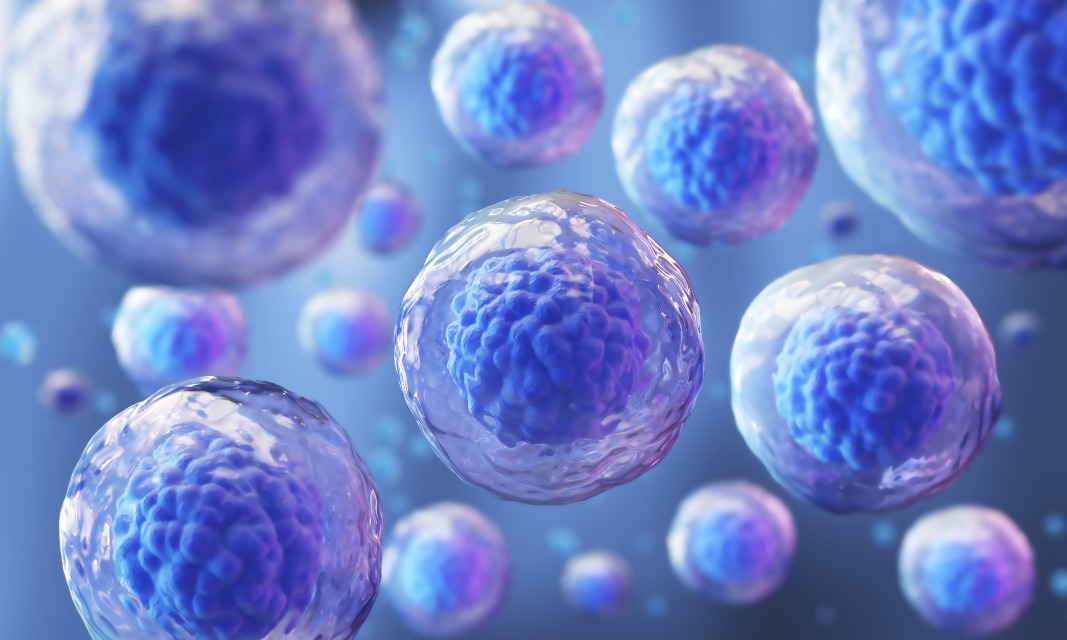

200年来,全球历史和文化学者普遍认同,文艺复兴之后的大航海时代(许多西方人称之为“地理大发现”)是欧洲(或西方)在多方面领先全世界的开端。但是大航海时代的“现代性”与17世纪英国光荣革命时代的牛顿、18世纪法国大革命时代的拉瓦锡、19世纪英国称霸全球时的达尔文,以及20世纪美国领先全世界时代的爱因斯坦所认识的“现代性”是不同的。当然,21世纪的“现代性”已经发展到干细胞与5G——互联网。

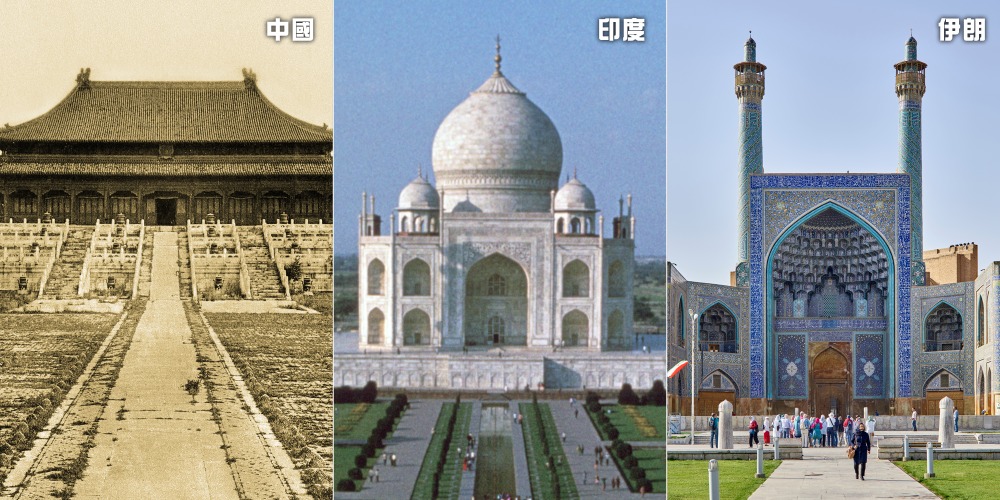

今日的现代性是当初创造这个词汇的人所无法想像的。所以现代性本身没有固定的指标,而是一个移动的标靶。当我们说中国、印度、伊朗的现代化过程时,指的是哪一段过程? 其目标是什么? 我们也有必要探讨这三个国家各自是从怎样的基点上开始追求现代性的?

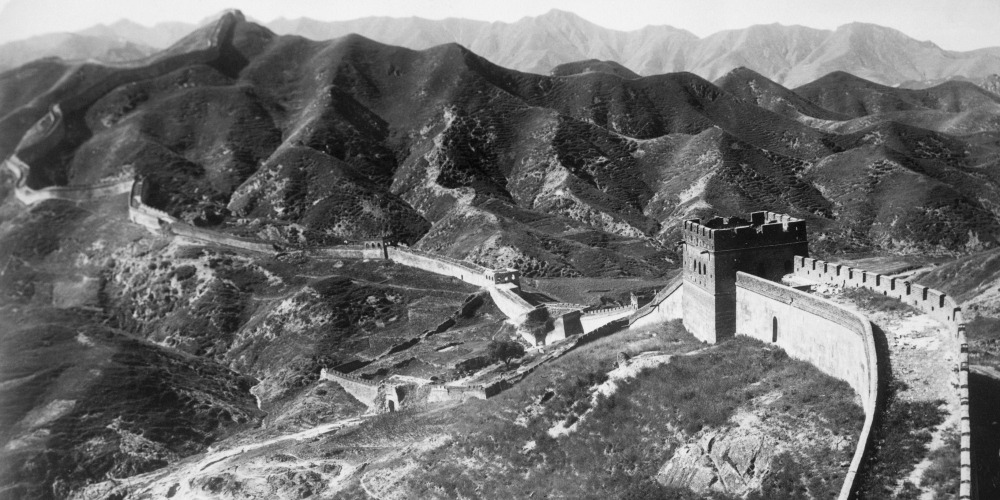

从中国的经验看,首先认识到欧洲人先进之处的可能是17世纪初的士大夫徐光启等人。他们从意大利传教士利玛窦传来的欧几里得几何学的严谨逻辑推理中,看到中国文明所一向欠缺的元素。

中国对现代性的追求应该始于鸦片战争之后,因为洋务运动的推动者见到了西方的“船坚砲利”。100年前“五四”运动时,中国知识界开始倾心于并且渴望追求来自西方的“德先生”与“赛先生”。

现今现代化三大准则:科技 私有财产 治理系统

站在2020年的基准线上,回顾西方的发展以及东亚、南亚和西亚的近代历史,我认为会移动的现代性必须包含以下内容:

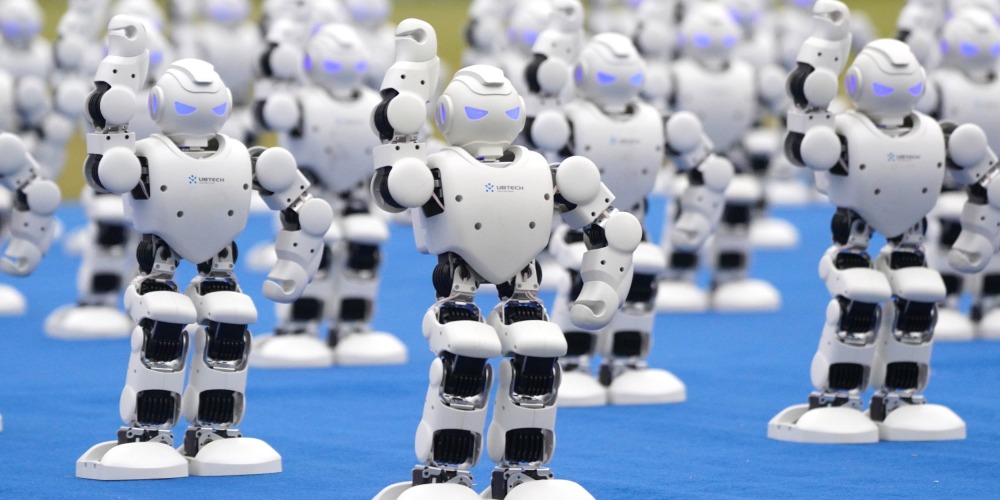

第一是科学与技术。这是现代化程度最明显的表征。一个社会想要现代化,必须对先进的科学与技术有渴求,不能只以“拿来主义”对待现代科技。没有科技创新的社会,只能跟随而不能进入前沿,算不上是真正的现代化。

第二是承认私有财产。法律允许私人拥有财产;允许私人兴办并运作企业;大部分的社会资源要按市场规律配置。

延伸阅读:张信刚论中国文化独有的“天下”观

第三是受到普遍认可而有效的治理系统。符合正义,尊重法治,具有公益性及有效性的治理系统才能使一个社会获得并保持它的现代性。(六之三)

(经作者授权,转载自张信刚《区域国别研究学刊(第2辑)》,标题经编辑整理)