刊登日期 : 2023-02-26

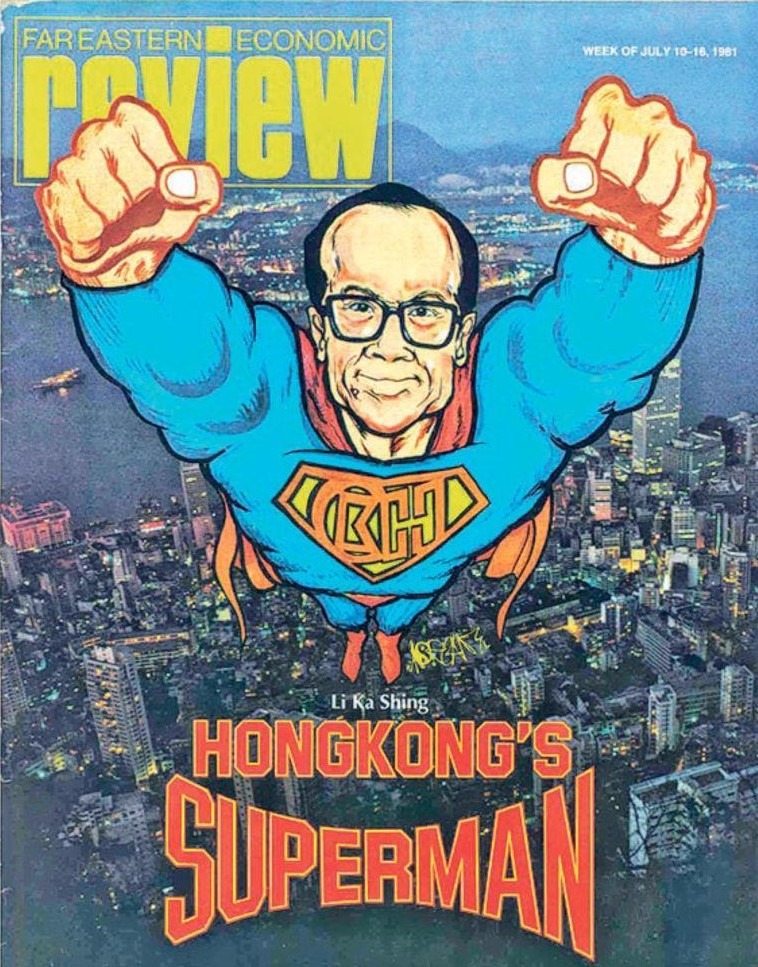

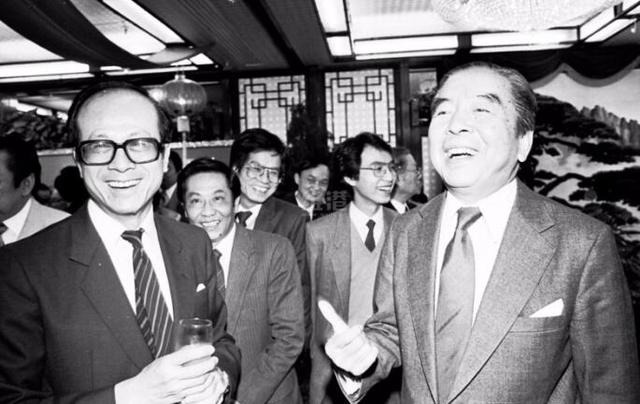

2017年,滙豐銀行前大班沈弼(Michael Sandberg)逝世,長和系創辦人李嘉誠為紀念他,特別捐出500萬元設立獎學金,兩人一華一洋,背後有何關聯?

李嘉誠如今是香港首富,生意涵蓋地產、基建、港口、零售和電訊等,業務遍全球。李嘉誠1950年創立長江塑膠廠,出口塑膠花、玩具及家庭用品;1960年代進軍地產界,於六七暴動前後低價買入不少地皮;1972年將長江實業掛牌,成上市公司主席。

說到李嘉誠事業生涯的突破,不得不提他在1979年以「蛇吞象」的方式,收購英資第二大洋行和記黃埔,成為第一位入主英資洋行的華人;而促成這宗世紀交易、協助李嘉誠奠定商界地位的人,正是時任滙豐大班沈弼。

李嘉誠不斷收購公司 吸納地皮發展地產

1970年代末,李嘉誠已在地產界打響名堂,先後收購了中環希爾頓酒店的母公司永高,以及於紅磡擁有不少地皮的青洲英坭等,吸納大量物業土地發展地產。

李嘉誠放棄收購九倉 轉售股票予包玉剛

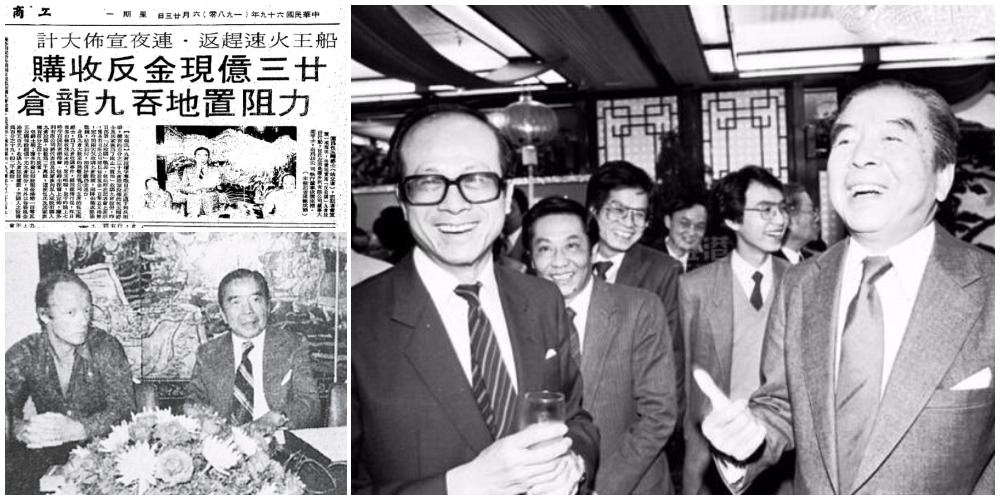

本來怡和洋行旗下的九龍倉,亦是李嘉誠的囊中物。

他在1978年曾經不動聲色在市場收購了1,000萬股的九龍倉股票,打算入主這間英資企業。

不過,後來消息被披露,留意到到事態發展超乎預期的怡和洋行,卻因為70年代大規模投資海外,導致資金短缺未能抽身應對,於是請滙豐大班沈弼幫忙斡旋,請李嘉誠放棄收購;沈弼當時就給了李嘉誠一個建議:把九龍倉股票售予「世界船王」包玉剛。

李嘉誠後來依沈弼建議,把所有九龍倉股份轉賣給包玉剛,成就包玉剛的「棄舟登陸」計劃;而他自己則把目光轉投另一間英資公司──和記黃埔。

延伸閱讀:九倉收購戰|包玉剛遠見卓識 智鬥怡和置地 成華資大亨第一人

1973年股災和記瀕臨破產 滙豐注資 事後售李嘉誠

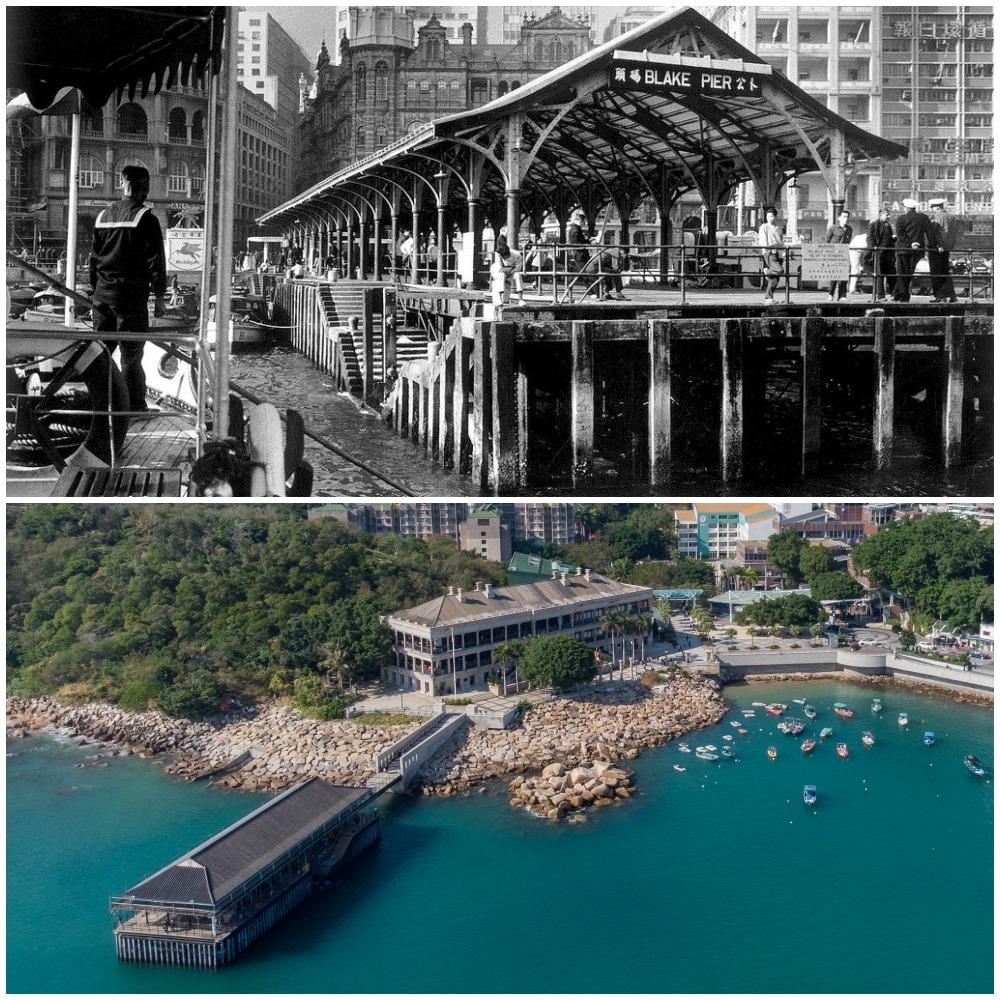

和記黃埔由「和記國際」及「香港黃埔船塢」兩間百年企業於1970年代末合併而成。

1973年,香港發生史上最大規模股災,和記股價急跌,加上海外投資連串失敗,導致公司虧損嚴重,瀕臨破產邊緣。

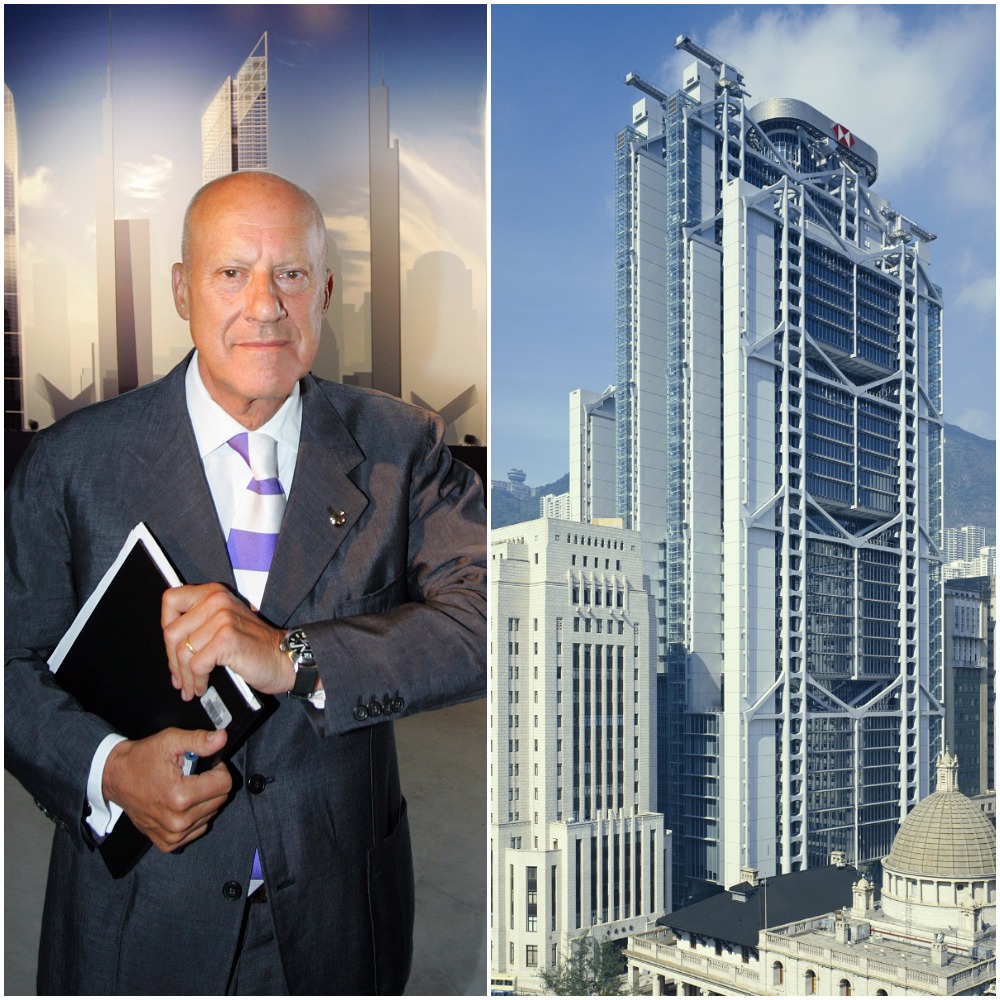

到1975年,滙豐銀行以「白武士」姿態注資1.5億元,取得和記國際33.65%控股權,成為大股東,並承諾一旦和記恢復盈利,將適時把股份出售,為日後李嘉誠入主和黃埋下伏線。

隨着滙豐邀請被譽為「公司醫生」的韋利( Bill Wyllie)出任和黃行政總裁,重組業務及進行改革,合併和記黃埔,和黃業務逐漸回復生機。

當時市場上不少人對滙豐持有的和黃股份虎視眈眈,包括英資洋行怡和、太古,以及一些外資巨企,但沈弼似乎早就心有所屬。

李嘉誠斥6億購和黃 首位華商入主英資洋行

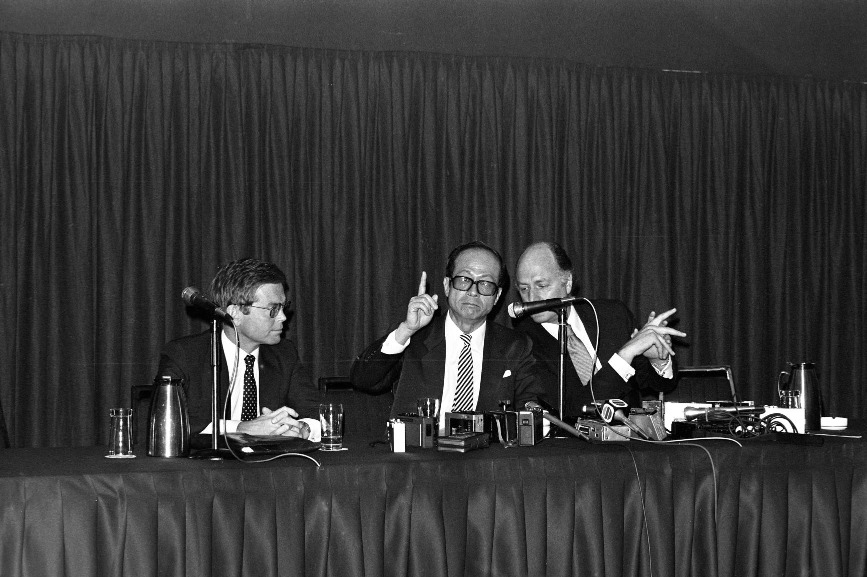

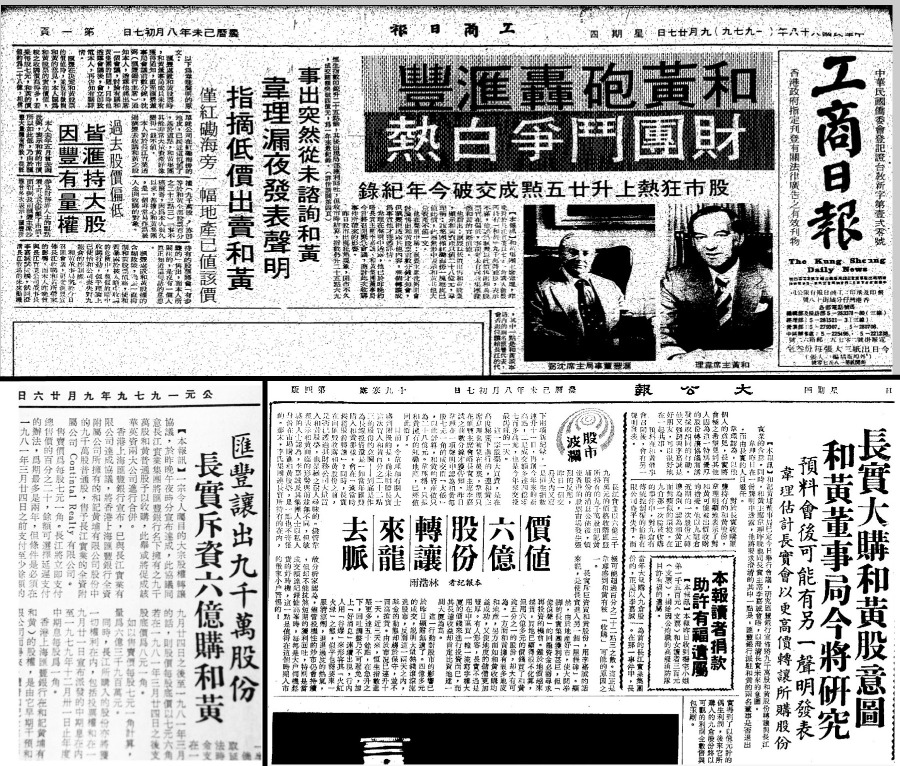

1979年9月25日下午4時,滙豐銀行召開會議,商討把和黃股份售予長實的李嘉誠;兩小時後,建議獲得滙豐董事局同意。

同日6時半,李嘉誠與滙豐銀行正式簽訂收購合約,以每股7.1元、總值6.39億元代價,收購9,000萬股和黃,佔股22.4%,成為第一位入主英資大行的華商。事件轟動金融和地產界,帶動長實、和黃及滙豐股價急升。

和黃斥售價過低 指滙豐優待李嘉誠

由於滙豐事前並未就這宗交易諮詢和黃,只是事後向其通知有關決定,事件惹來和黃主席兼行政總裁韋理強烈不滿,批評滙豐訂價過低,認為和黃每股應值14.4港元;又指滙豐容許李嘉誠先付20%首期,餘額延遲支付,出售條件過於優厚。

事實上,就連李嘉誠向滙豐即時支付的20%首期貸款,也是沈弼前一天親自向李嘉誠批出。

滙豐則回應,若以每股14.4港元出售9,000股和黃,相信不易尋找買家,解釋每股7.1元的價錢,是基於和黃該段日子的平股市值每股5.5元加上三成計算;至於選擇長實,主因是不希望售予外資公司,而長實具有實力,是適合買家。

有評論認為,沈弼把和黃賣給李嘉誠,除了二人關係友好,亦因為在九龍倉一事欠李嘉誠一個人情;在商言商,滙豐把和黃售予在商界迅速冒起的李嘉誠,亦屬一項長遠投資。

中國明確表示收回香港 政經大權由英資流向華資

1970年代末,香港正處於一個關鍵年代,自從鄧小平復出,中國實施改革開放,港督麥理浩在1979年3月歷史性訪華,就香港前途向領導人投石問路,鄧小平明確指出1997年後中國會收回香港主權,中、英兩國開始就香港問題談判,不少英資財團部署撤出香港。

無獨有偶,滙豐大班沈弼在1970年代末,先後協助包玉剛及李嘉誠收購九倉及和黃,顯示他對局勢的掌握;而香港政經大權逐漸英資流向華資,也是勢不可擋。