刊登日期 : 2022-08-27

「兩彈一星」元勳王希季不為人熟悉,但就是這位少數民族科學家打造的「長征一號」火箭,把中國第一顆人造衛星送上太空;他還為中國研發了返回衛星技術,這正是如今載人航天的基礎。2022年,王希季已是101歲高齡,但仍心繫中國航天事業。

入讀西南聯大 王希季志願工業救國

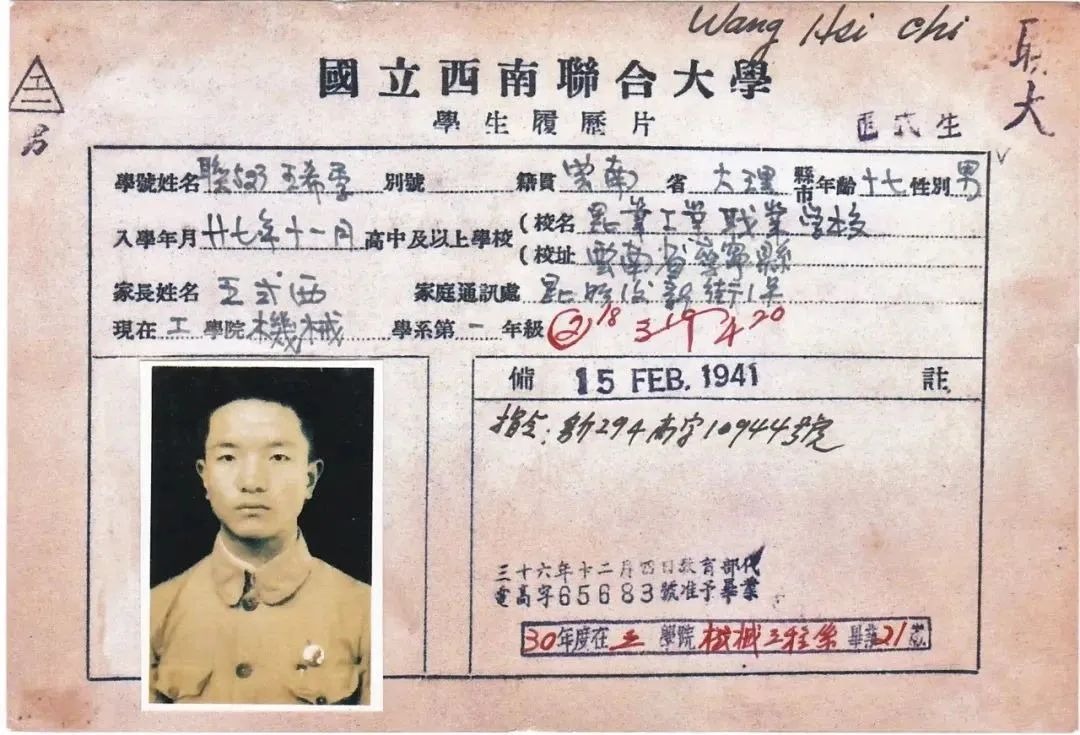

王希季是白族人,1921年7月出生在雲南昆明,17歲以優異成績考入西南聯合大學(西南聯大)機械系。

抗戰期間的西南聯大由北大、清華和南開3所高校組建,有空前雄厚師資,更有愛國報國優良傳統,而王希季就希望學成後能「工業救國」,「建立大電廠,解決中國工業發展的根本問題」。

1948年王希季負笈美國,一年後獲取碩士學位。原本他還要繼續攻讀博士學位,但新中國成立的消息改變了他的計劃。

「有生以來首次看到真為老百姓服務的軍隊和祖國大陸的統一,我為此而歡呼,決心回國參加新中國的建設。」半個世紀後,王希季曾這樣憶述當年的決定。

1950年,王希季回到中國,先後在大連工學院、上海交通大學等高校任教和做研究。那時他應該沒想到會「轉行」,與火箭和衛星打交道。

1957、1958年,蘇聯和美國相繼把衛星送入太空,中國領導人毛澤東提出「我們也要搞人造衛星」的戰略。

國家指派研發火箭 王希季一切從頭開始

這一年的11月,王希季接到當局通知,讓他轉到新成立的上海機電設計院。他趕往報到,才得知這機構院負責的,是衛星和運載火箭總體設計,而自己的新崗位是火箭研製的技術負責人。

王希季在美國學的是動力及燃料專業,卻從未觸過火箭,要「轉行」設計火箭,也意味要放棄之前的研究成果,一切從新開始。

但國家需要,他義無反顧地接下任務,「我們深知這件事情對國家的分量,這要求我全身心投入,一心只為國家作貢獻。」王希季說。和很多相關領域科學家一樣,王希季自此過着「神秘人」生活,連家人也不知道他在做甚麼。

此後王希季率領年輕團隊,在三年困難之際艱苦創業。技術缺乏,有紮實科研根基的王希季先找資料自學,再給團隊講課;他曾自嘲這是「現學現賣」。

經費設備不足,他們用7塊錢買的小鬧鐘改造成發射的時鐘,給火箭加注燃料的是自行車打氣筒;沒有先進的電腦,他們用手搖計算器計算彈道,算一條就要45天......

終於1960年2月19日,王希季和團隊研發的「T-7M」探空火箭在上海蘆潮港的灘塗發射和回收。雖然這枚火箭只有5米多高,飛行高度也只有8公里,但它的成功卻是中國航天發展的里程碑。

擔任返回式衛星總師 王希季挑戰難度

同年5月,毛澤東到了上海,特意參觀了這枚火箭,並予以肯定:「了不起呀,8公里也了不起!我們就要這樣,8公里、20公里、200公里地搞下去!搞它個天翻地覆!」這是毛澤東一生中,唯一一次參觀航天產品實物。

3年後,王希季研製的探空火箭又帶着40公斤儀器,飛上了130公里高空。

1965年,上海機電設計院遷到北京,改名為七機部第八設計院,王希季被任命為總工程師。來到北京,他被賦予新重任:主持中國第一枚運載火箭總體方案論證和設計。

王希季是一個頭腦清醒、求真務實的人,他做了大量調查,全面考慮各方面條件後,創造性地提出了一個將導彈技術與探空火箭技術相結合、液體燃料火箭和固體燃料火箭相結合的方案,成果就是後來的「長征一號」。

1970年4月24日,「長征一號」成功發射,把中國第一顆人造衛星「東方紅一號」送上太空,中國成為世界第5個獨立研製和發射衛星的國家。

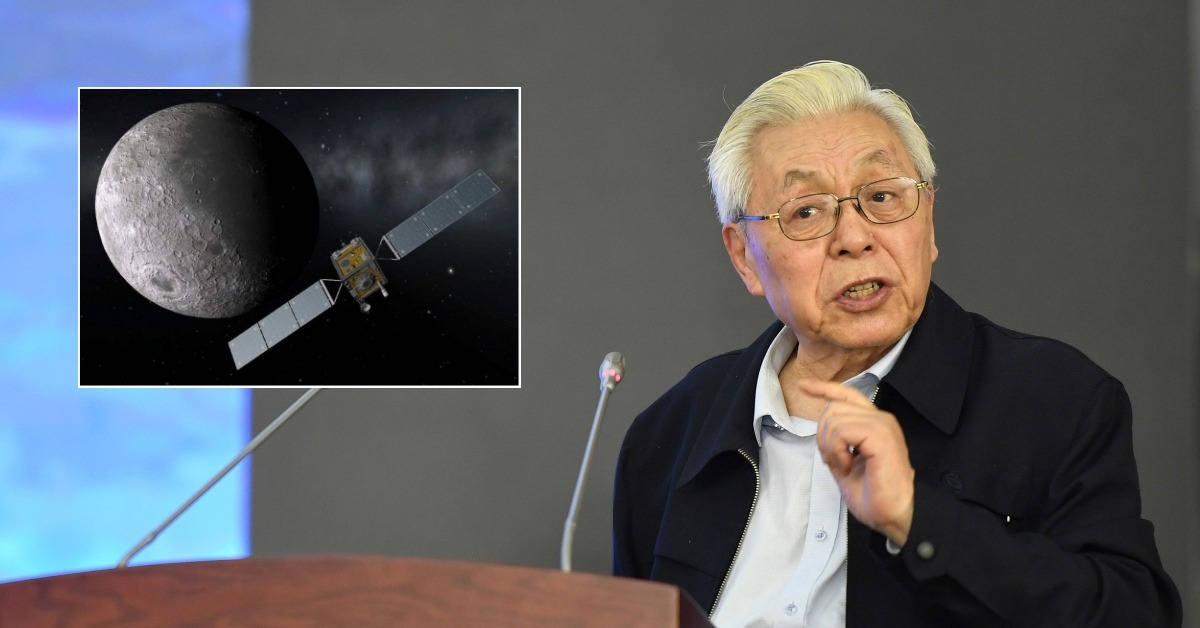

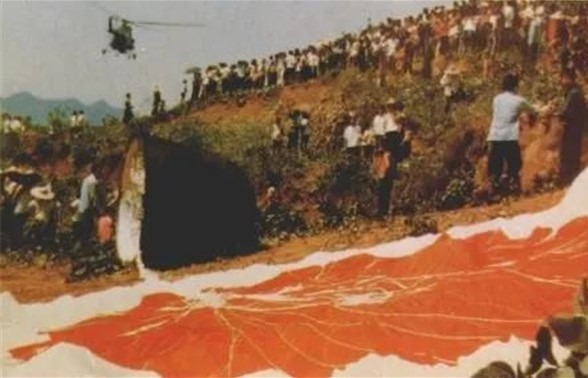

另外,王希季還擔任返回式衛星「尖兵一號」的總設計師,攻克這項門檻極高的航天技術;1975年,「尖兵一號」首次成功回收,中國是美、蘇之後第三個幾研發、發射這種衛星的國家。

1999年獲授功勳獎章 王希季事迹公開

返回式衛星是指在軌道上完成任務後,部分結構能返回地面的衞星。它最初多用於對地觀測、偵察的平台;早期衛星因技術所限,必須用菲林才能拍到清晰的對地照片,因此需要返回式衛星把拍好的菲林帶回地面。

此後衛星能直接把拍到影像傳回地面,一些需要回收樣品的太空實驗,又會利用返回式衛星作「實驗室」。而更重要的是,返回式衛星天地往返技術,正是載人航天工程、月球探測等工程的基礎。

由於工作涉及國家機密,王希季對中國航天的貢獻很少人知道,直至1999年他和錢學森等一共23位科學家獲授「兩彈一星功勳獎章」,其研發「長征一號」和返回式衛星的故事才逐漸為人所了解。

大家後來還知道,上世紀80年代中國準備發展載人航天,王希季等少數極具前瞻的科學家力排眾議,從技術和國力等角度出發,堅決否定研發穿梭機(航天飛機),這才有了後來神舟飛船,中國也少走了美國開發穿梭機的彎路。

用王希季的話說:「希望我們中國發展航天不要走彎路,走比較直的路。」

2022年7月,王希季已經101歲高齡,是此時在世3位「兩彈一星」元勳(另外兩位是孫家棟和周光召)中最年長的一位。他早已離開航天第一線,但仍時刻關心着中國航天事業。這位功勳科學家曾說:「我願做太空的鋪路石」。

延伸閱讀:一位白族科學家的初心使命