刊登日期 : 2020-12-06

旅遊者觀賞了赤壁古戰場後,可渡江到北岸尋訪曹軍在烏林村戰役遺跡,赤壁至烏林的汽渡把昔日的古戰場連為一體,方便遊人繼續赤壁之戰的時空之旅。

據說,古時候,烏林一帶是一片原始森林,因為赤壁之戰使它化為灰燼。當時,彌天烈火映得江面和兩岸青山一片通紅,赤壁也由此而得名。1,800年多過去了,昔日的古戰場早已灰飛煙滅,唯有青山壁立,江水東流。

西元208年,曹操率領26萬大軍南下,勢如破竹,連克新野,襄陽數城,從江陵順長江東下,在赤壁與孫權,劉備5萬聯軍發生戰鬥,曹軍戰敗後,退回江北,屯兵烏林,與孫,劉聯軍隔江相持。後來,孫劉聯軍運用火攻向曹軍發動攻擊,火船借助風勢,直衝曹軍陣營,一時之間,曹營火勢沖天,曹軍大敗,數十萬曹軍折戟沉沙,血染紅雪巷骨埋萬人坑,此數個遺碑處,就是烏林古戰場的範圍。

我們第二天的行程,收獲甚豐,不但完成比原訂計劃多的景點,更路經明清、西漢、東周甚至新石器時代的遺址!洪湖歷史悠久,不能少看它!

烏林古戰場遺址一:曹操彎

地圖上有曹操彎,是曹操灣還是曹操彎?原來曹軍怕水,凡是沾水的地名都去掉了水字邊。不過不要以為跟着GPS就走對了,那裏是死胡同,實際位置看我上次的圖吧。相傳當時曹營指揮部就在曹操灣,曹操的著名詩篇:「月明星稀,烏鵲南飛。繞樹三匝,無枝可依。山不厭高,水不厭深。周公吐哺,天下歸心」就是在這裏吟成的。

烏林古戰場遺址二:白骨塌

位於烏林鎮的江咀村,是當年烏林磯伸入長江邊沿的磯頭。曹操水軍的戰船停泊在這裡的沿江一線,孫、劉聯軍在攻曹營時,曹軍連鎖成排而調動不靈的戰船,就在這裏西北一戰被焚為灰燼。在這一次戰役中,曹軍燒死、溺死的士兵數以萬計。大戰結束後,當地百姓(或東吳士兵,已無從稽考)將附近範圍內四處的曹軍屍體收殮一處,投進這裏的一個天然大水坑中,在其上掩以浮土,若干年後,該處暴露出累累白骨,夜間磷火閃閃。至此,當地百姓稱為「白骨塌」。

烏林古戰場遺址三:紅血巷

位於白骨塌北面,是當年火燒烏林戰鬥最激烈的地方。當時,曹軍江邊戰船被焚,水營將士節節敗退,在此處與第二線步騎兵匯合,為保中軍營寨和掩護曹操撤退,拼命阻擊孫、劉聯軍,死傷土兵不計其數,血流成河。戰後,血河乾涸,其形宛如一條血巷,百姓見其慘狀,故稱該地為「紅血巷」。

烏林古戰場遺址四:烏林寨

即整個烏林磯,是當年的曹軍大寨所在地。當年,其南有一片茂密的松樹林,大戰時,曹軍戰船被焚,時值江風正猛,風助火勢,繼而將松樹林和曹軍營帳全部燃燒,整個烏林寨在沖天的烈焰中變為了一片廢墟。

烏林古戰場遺址五:萬人坑及香山宮

在近香山村那邊,有一低窪水潭,如今的水質渾濁而泛草綠色。相傳是當年填埋曹軍屍體的遺址。站在水潭旁邊,想像當年火燒烏林的慘烈景象,另人黯然神傷。

烏林的歷史與道教密不可分,道教為其增添了濃墨重彩。

烏林素有「沿江十八廟」之說,現今,唯數香山宮聲名遠播,朝聖香火歷久彌新。香山,因其山之巔有數圍千年丹桂而得名。金秋十月,丹桂花開、香隨風動、遠近可聞、沁人心脾。香山原為長江石磯,傳說磯巔有一石臼,此段江中過往船隻常遇狂風惡浪,船家為祈求平安便拋米入江,石臼內即刻白米湧現,取之不竭,災荒之年救困無數。

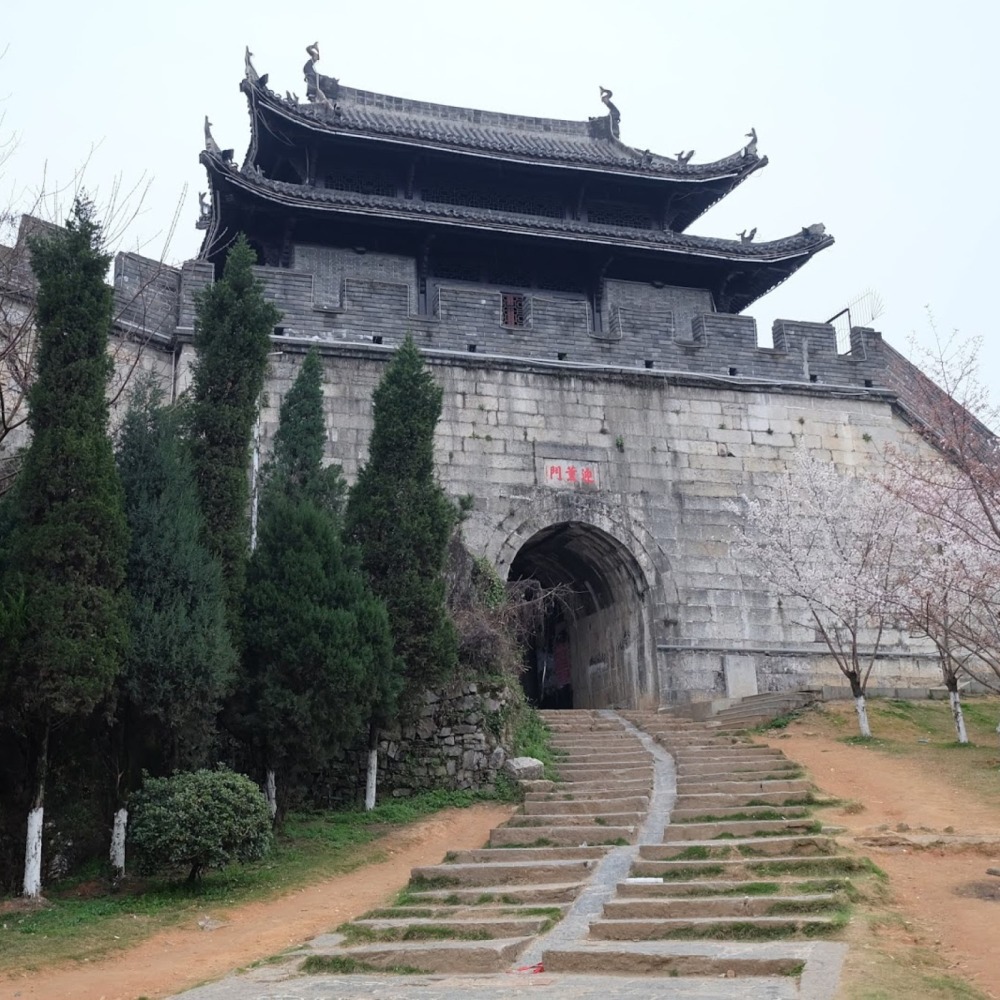

香山宮始建於漢,道觀依山而建,有祖師殿、玉皇殿和山門殿三個主建築,及屈子登臨處一碑。

赤壁之戰後,為安撫眾亡靈,香山始立廟改鐘靈庵,均有史可查,民國初年毀入大火,及後文革浩劫,香山宮兩度被毀,後得以重建,現香山宮於萬人坑旁,從萬人坑再向前走一段路,就是放馬場。

烏林古戰場遺址六:放馬場

原是一片寬闊的綠草地,相傳是當年曹軍放牧的地方。赤壁大戰,時值隆冬,草木凋零,唯有此處是一片臨江的開闊地,且遍地都是尚未枯萎的絆根草,於是,士兵們就將戰馬趕到此處放養。

烏林古戰場遺址七:魯公台

在距烏林寨約200公里處漢代左洲陵城遺址的附近,有一大土台,世稱「魯公台」,現於黃蓬古鎮附近。據史志記載:東漢年間,魯肅繼周瑜,鎮陸口,轄州陵等四邑時,常屯兵於此。烏林之役後,亦常駐軍。魯公台位處偏僻,附近人煙稀少,單憑我一人之力絕對找不來。

根據余先生所述,洪湖烏林鎮在1986年前稱黃蓬鎮,它是3,100多年前西漢黃州國的古都城,烏林卻只有1,800多年三國戰亂史。

先到興建中的武監高速公路橋底,見有一路可進去,向右走那裏便是陳友諒墓:陳友諒,湖北沔陽人;元朝末年群雄之一,農民起義領袖,中國元末大漢政權建立者。

返回原路,但不左轉走回剛才天橋方向而一直向前走,會見到西漢大城濠遺址。

再向前走就可到達黃蓬古鎮十八步上金街及黃蓬明清石板街。

同場加映:吳王廟

是日除了沿曹軍敗走的路線考古,其實上午的行程還去了吳王廟。其傳說:一是東漢建安五年(西元203年),東吳王孫權率隨從人等微服私訪,曾親臨長江北岸視察潰囗處,在此丘林一窩棚中歇宿三晝,察災情,知疾苦,懲貪腐,賑災濟民,得以生存,百姓為謝吳王愛民恩典,自發建廟祭奉。二是為紀念東漢時期建安13年「赤壁之戰」後東吳王孫權收復烏林失地而建此廟供後人祭奉。

以下特引述余先生對吳王廟址的典故介紹:

關於烏林吳王廟址,原洪湖縣黃蓬(公社)鎮下轄春興大隊第2生產隊村北頭樹林老廟墩。1962年前,該廟內辦過學堂,在文革時拆走廟體磚瓦木料去公路西北約1公里的大隊部(現村委會)建學校。廟內大小菩薩均被遭損毀,也有村民暗中將菩薩保護家中(我父親在世時,當年為防止紅衛兵「掃四舊」(造反派)抄家,就將幾個「菩薩爹」從樓上轉移到屋後柴草棚裡的地窖裡藏著。1978年改革開放,尊重宗教信仰,重視民俗文化,村民們為恢復古跡,自發籌資搭建青磚布瓦之吳王小廟。2001年吳王廟村退休老支書余光道(我弟弟)熱心動員一批老者與草根眾生募捐重建該廟,廟址地基由東偏僻樹林向西約80米至路邊重建,廟中「天火菩薩」及吳王大帝(古橝木質)塑相是當年在蒲圻城西齋公嶺一位道教界工藝大師精心製作的,然後生產隊老人余顏平(我堂兄)駕船從長江支流進入江南陸水河,走水路到蒲圻寶塔山下停泊,用紅布將「天火菩薩」及吳王大帝包裹後,裝船運回家鄉廟中貢座。至2019年1月8日,我弟退休老支書余光道及副村長余顏平均已幾年間先後辭世,為紀念他們村幾代村民對三國歷史文化名勝古遺的恢復與保護,特撰此文,予以懷贊。

吳王廟村也在附近,是湖北省洪湖市烏林鎮下屬的一個行政村,位於烏林鎮的東北部,因其地有一個紀念孫權的吳王廟而故稱。因緊臨長江,雨水豐富,故種植業和漁業發達,種植業尤以油菜、水稻、棉花聞名,漁業也有一定規模。

(內容轉自三國歷史文化深度遊專頁:https://www.facebook.com/depthtour、https://travelbyod.blogspot.com)