刊登日期 : 2021-12-31

1937年到1949年間沈從文先生轉行前,已寫過一些談書法、木刻、美術、演劇以至文物保護的文章。他的《讀展子虔〈遊春圖〉》就寫於該時期。

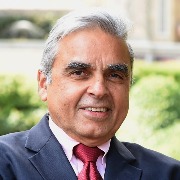

陳萬雄:曾邀沈從文寫書談北京 惜最終未能成事

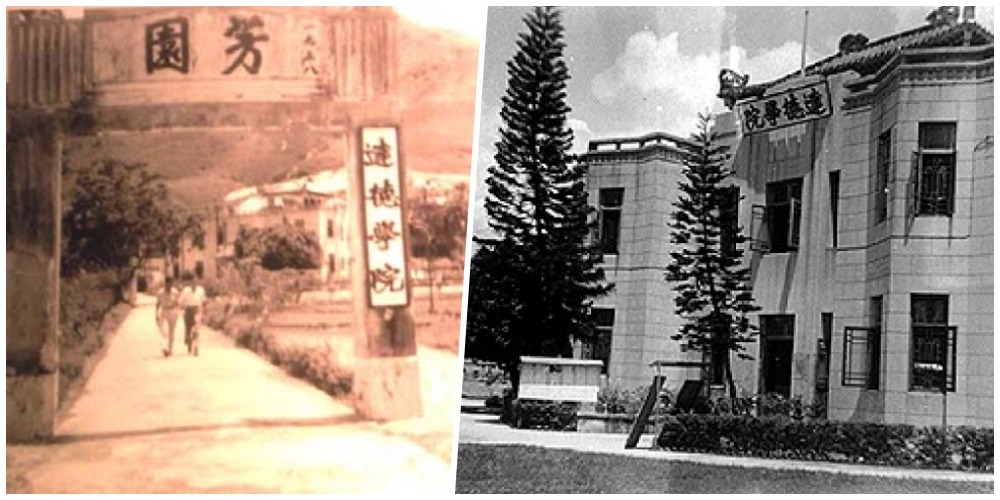

解放前住在北京,課餘他最喜歡流連琉璃廠。這種興趣用他的話說,「恰好住的地方是北京前門外一條小街上,向右走就是文化的中心,有好幾百個古董店,現在看來,可以說是3000年間一個文化博物館……可說是近30年我轉進歷史博物館研究文物的基礎。」(《從新文學轉到歷史文物》)

沈先生就曾生動地向我講述過琉璃廠古董買賣的習慣和趣事,講起來仍是很動情和興趣盎然。也就是那回聊天中,啟發我向沈老建議,請他寫《北京六十年》,而且與他多次探討過如何落實這項建議。可惜終未成事。直到現在,我相信如真能寫成,毫無疑問,是他的另一傳世之作。

對於歷史和考古,沈先生非科班出身,屬半途出家。早年學術界確有意無意的忽略。但是他的文物歷史的研究成績彰彰在目,成就斐然。還值得注意的是,他對中國歷史文化研究的觀念、方法、課題都能發人之未發,不拘繩墨,另出機杼,別具創見。

陳萬雄:沈從文50年代推動史學革命 文物知識文獻相印證

早在上世紀50年代初,沈先生已大力鼓吹文史研究必須結合文物,汲汲於推動中國歷史文化研究的革命。他認為「用文物知識和文獻相印證,對新史學和文化各部門深入一層認識,才會有新發現」。強調中國現存的「五百萬卷書若沒有人善於用它和地下挖出來的,或始終在地面保存的百十萬種不同的東西結合起來,真的歷史科學是建立不起來的!」這真有卓見。長期以來海內外充分認識到並身體力行的結合文物文獻從事研究的學者並不多。

90年代後,學術趨向丕變,尤其近十年,中國歷代流傳有諸和幾十年出土的大量文物,到近年才真正調動起來,結合文獻作研究。逐漸催生了中國歷史文化研究新觀念、新方法和新課題的出現,啟動了一場新史學和新文化史研究的來臨。

沈先生能在史學革命之前的50年主張、倡導,確有過人的眼光和識見。(五之四)

延伸閱讀:陳萬雄憶沈從文 轉投文物歷史研究的表白

(經作者授權,轉載自陳萬雄《讀人與讀世》,標題及分段經編輯整理)