刊登日期 : 2021-12-24

沈從文離開文學創作,離開文學教育,改朝換代後的政治社會的轉變是關鍵。他的抉擇夾雜了格於形勢而主動爭取的兩層因素。

陳萬雄憶沈從文 早年接觸文獻古籍奠定文物研究基礎

對此,沈從文研究專家凌宇先生有相當合情理的分析。沈先生晚年的另一親近弟子王亞蓉女士說過「只感覺先生的過去和現在是有連貫性的」,雖然王女士沒有進一步解說,對她所說,我自認很了解。無論接觸沈先生本人言行印象所得,或讀他的著作,我也有這種強烈的感覺。

在回憶的文字中,沈先生屢屢強調他轉行前,對歷史和文物不認識,沒有根柢。這半是事實半是謙辭。從專家的標準,當時的沈先生還不足以當之。不過,在全面轉入歷史文物研究之前,沈先生對文物藝術已具濃厚的興趣,且有相當的造詣。

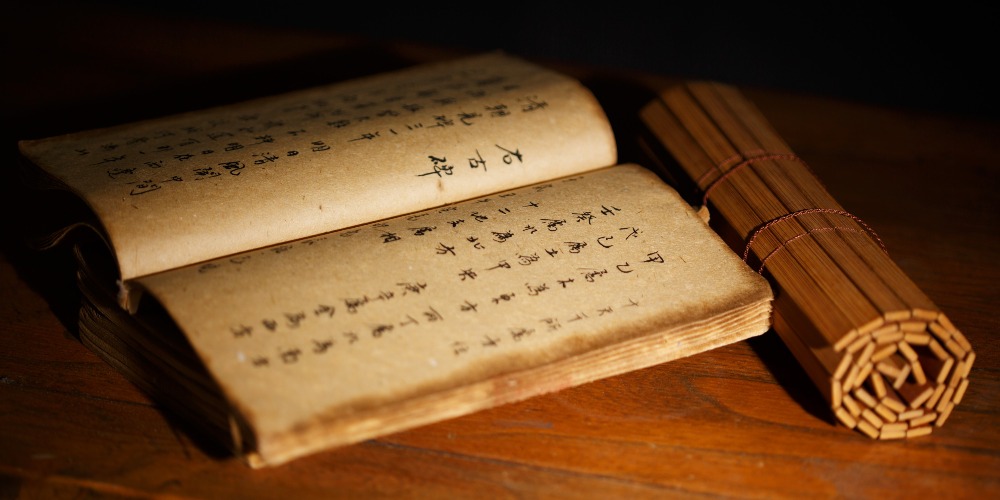

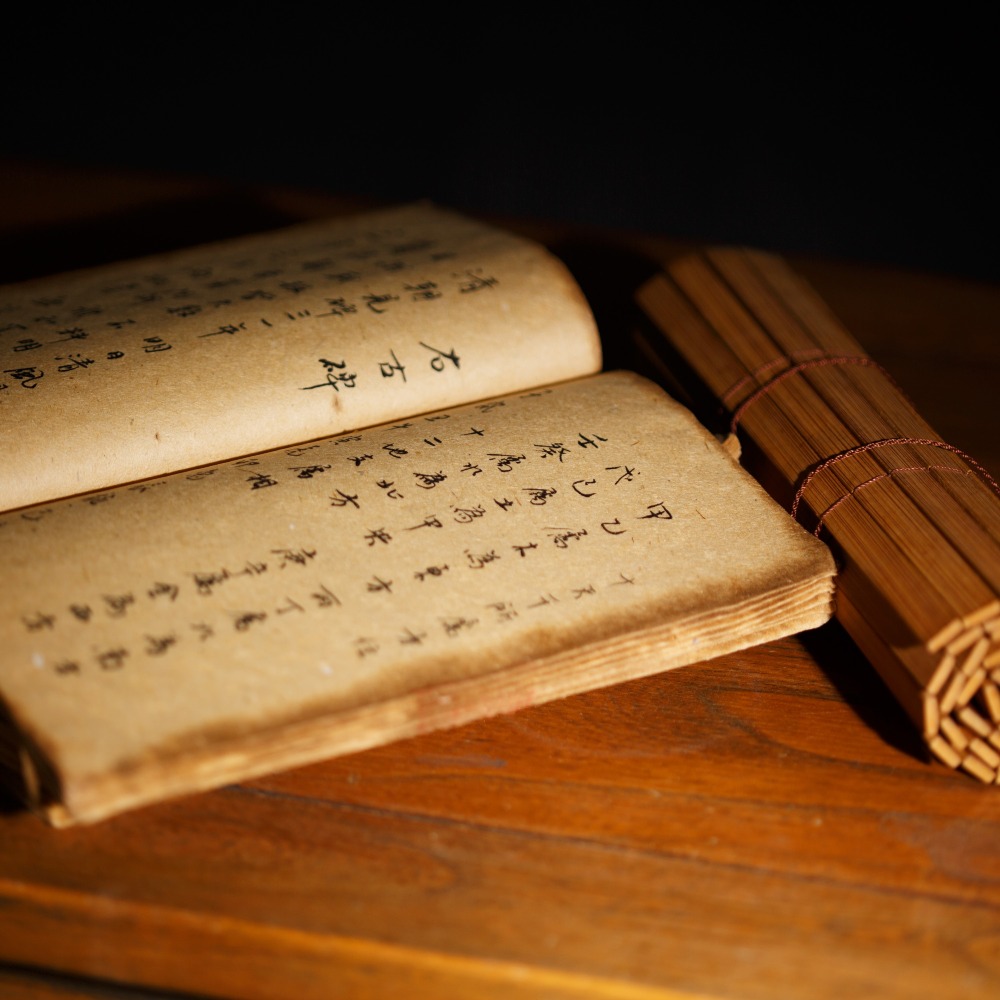

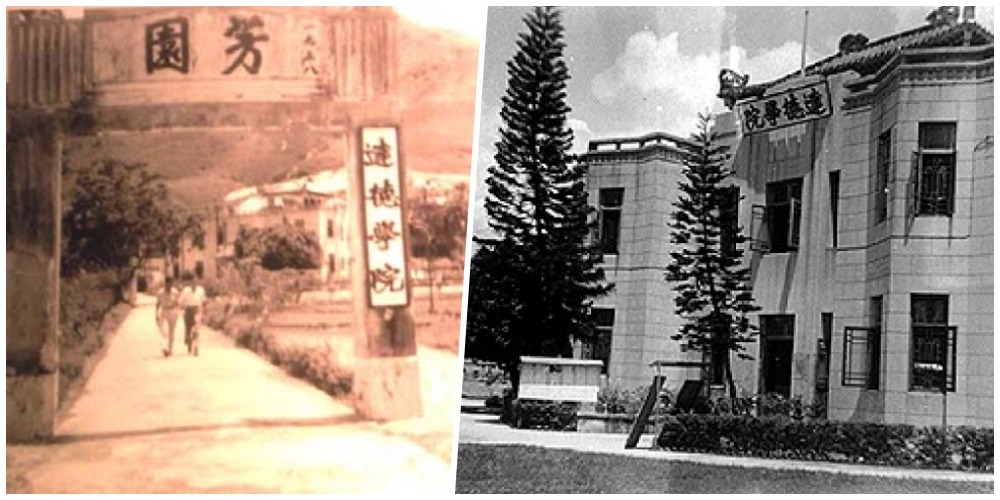

青少年時期,他「已從那些本地鄉紳學會了刻圖章,寫草書」。1922到1923年間,沈從文在保靖任「湘西王」陳渠珍的書記,接觸到大量中國古代文獻古籍、明清繪畫及銅器,為他的文物歷史知識打下良好的基礎。

知識基礎固然重要,善用心思,上手總比人事半功倍。最重要的,這段接觸文物藝術的因緣,讓慣於逃學,生命浪蕩無所依託的他,心靈突然開竅、文化的靈光閃耀。

延伸閱讀:陳萬雄憶沈從文 轉投文物歷史研究的表白

陳萬雄看湘西鳳凰 沈從文故鄉文風孕育名家

在回憶他在湘西任書記時,他就強調了「這份生活實在是我一個轉機,使我對全個歷史各時代各方面的光輝,得到一個從容機會去認識,去接近。……由於這點初步知識,使一個以鑑賞人類生活與自然現象為生的鄉下人,進而對於人類智慧光輝的領會,發生了極寬泛而深切的興味」。

沈先生出生的湘西鳳凰,雖地處邊鄙,卻具相當人文環境,對潤育日後的沈從文是有幫助的。距沈先生在湘西生活時已80年的今天,鳳凰依舊殘留的文化遺存,尚可讓我們感受了和想像到當年文風仿佛。至今居民住宅上的新年對聯,一點不像中國其他地方的俗氣,而是風雅可人。再加上苗、土家諸民族色彩斑斕的衣飾等生活工藝,也是沈先生藝術興味自然而然的源頭。

延伸閱讀:陳萬雄憶沈從文鼓吹「古為今用」 大眾加深認識中華文化藝術

在幾十年後的給他大哥的書信中,他甚至說「你想多奇怪,我忽然會搞絲綢!其實很多名目還是從小在家跟母親記下的,現在卻有用」。(五之三)

(經作者授權,轉載自陳萬雄《讀人與讀世》,標題及分段經編輯整理)