刊登日期 : 2021-08-27

現代、現代化、現代性這幾個詞源於西方,是西方進入現代之後的新詞彙。它們並沒有界定西方的現代性是什麼,也沒有描述西方現代化的過程。

現代化如移動標靶 目標隨年代轉變

200年來,全球歷史和文化學者普遍認同,文藝復興之後的大航海時代(許多西方人稱之為「地理大發現」)是歐洲(或西方)在多方面領先全世界的開端。但是大航海時代的「現代性」與17世紀英國光榮革命時代的牛頓、18世紀法國大革命時代的拉瓦錫、19世紀英國稱霸全球時的達爾文,以及20世紀美國領先全世界時代的愛因斯坦所認識的「現代性」是不同的。當然,21世紀的「現代性」已經發展到幹細胞與5G——互聯網。

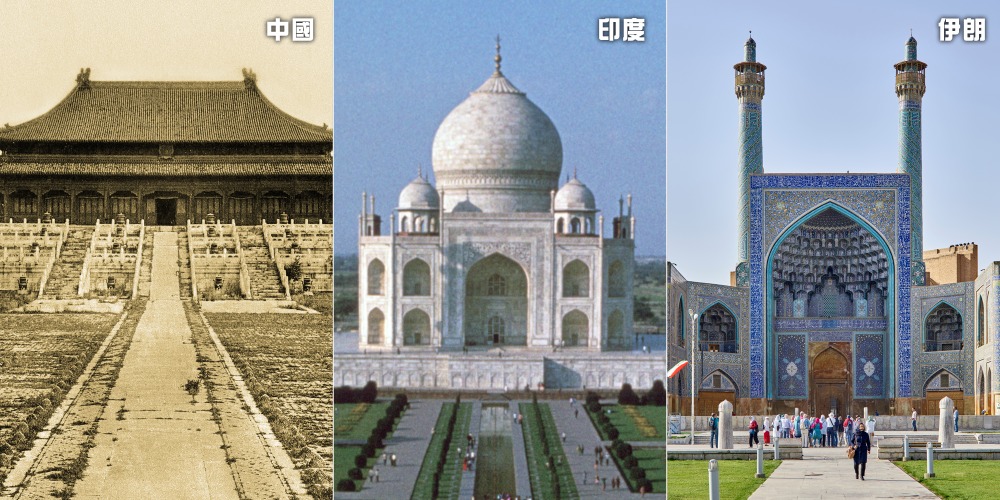

今日的現代性是當初創造這個詞彙的人所無法想像的。所以現代性本身沒有固定的指標,而是一個移動的標靶。當我們說中國、印度、伊朗的現代化過程時,指的是哪一段過程? 其目標是什麼? 我們也有必要探討這三個國家各自是從怎樣的基點上開始追求現代性的?

從中國的經驗看,首先認識到歐洲人先進之處的可能是17世紀初的士大夫徐光啟等人。他們從意大利傳教士利瑪竇傳來的歐幾里得幾何學的嚴謹邏輯推理中,看到中國文明所一向欠缺的元素。

中國對現代性的追求應該始於鴉片戰爭之後,因為洋務運動的推動者見到了西方的「船堅砲利」。100年前「五四」運動時,中國知識界開始傾心於並且渴望追求來自西方的「德先生」與「賽先生」。

現今現代化三大準則:科技 私有財產 治理系統

站在2020年的基準線上,回顧西方的發展以及東亞、南亞和西亞的近代歷史,我認為會移動的現代性必須包含以下內容:

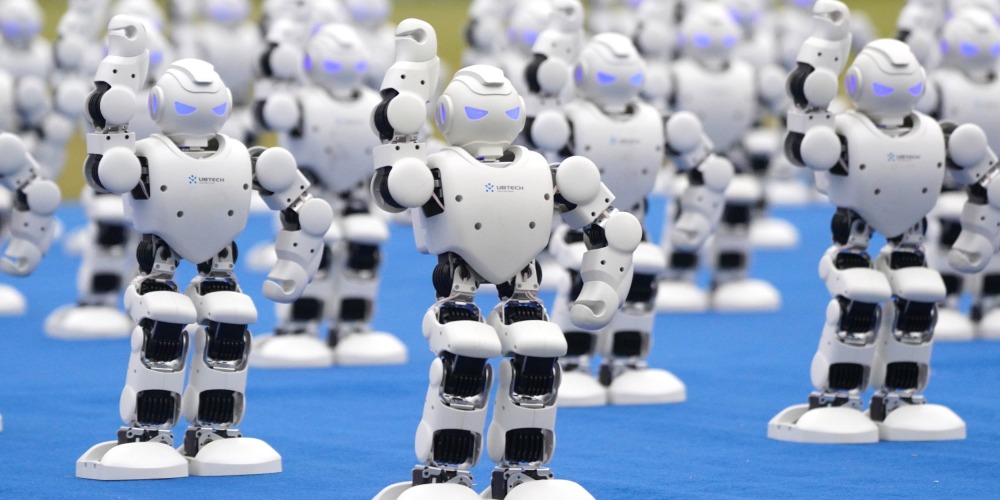

第一是科學與技術。這是現代化程度最明顯的表徵。一個社會想要現代化,必須對先進的科學與技術有渴求,不能只以「拿來主義」對待現代科技。沒有科技創新的社會,只能跟隨而不能進入前沿,算不上是真正的現代化。

第二是承認私有財產。法律允許私人擁有財產;允許私人興辦並運作企業;大部分的社會資源要按市場規律配置。

延伸閱讀:張信剛論中國文化獨有的「天下」觀

第三是受到普遍認可而有效的治理系統。符合正義,尊重法治,具有公益性及有效性的治理系統才能使一個社會獲得並保持它的現代性。(六之三)

(經作者授權,轉載自張信剛《區域國別研究學刊(第2輯)》,標題經編輯整理)