刊登日期 : 2024-05-09

近日電影《九龍城寨之圍城》成為熱話,香港首星期收逾2,500萬港元,內地票房更接近4億人民幣。片中的九龍城寨 (正名九龍寨城)場景,令人勾起對寨城的集體回憶。

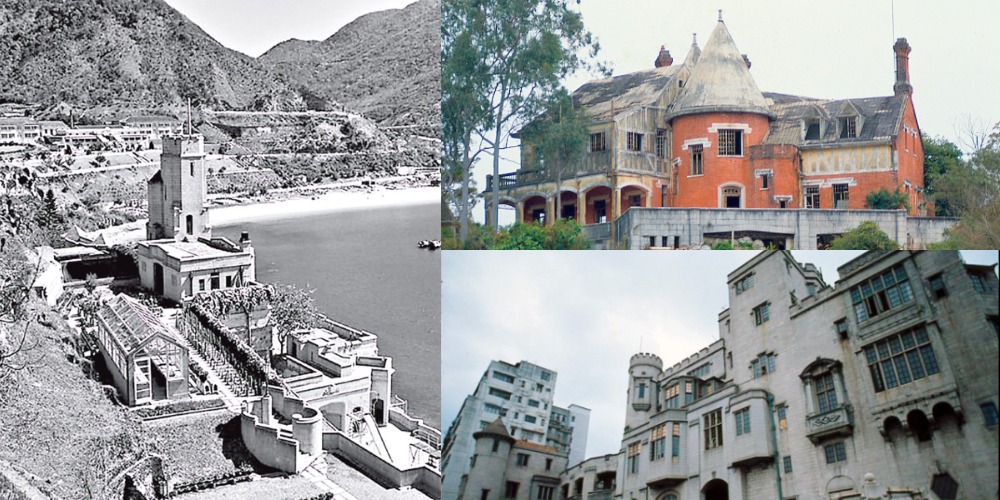

九龍寨城在1994年正式清拆,至今剛好30年,後改建為九龍寨城公園。除了寨城外,鄰近地區也有不少值得細味的歷史故事,例如九龍城正擬重建的衙前圍道,跟衙前圍、衙前圍村,名字相似度高,究竟有沒有關連?

衙前圍道是官員收稅專門通道?

若你家住黃大仙一帶,應該會毫不含糊地說出:「衙前圍就是衙前圍村吧!」你的答案是對的。

那麼,衙前圍村和衙前圍道又有否關連?很多人會說,衙前圍村位於黃大仙,而衙前圍道是在九龍城,兩者沒甚關係。

然而,翻查資料,曾有衙前圍原居民指出,現在的衙前圍道當年是沿海邊行進衙前圍的道路,因而該條街道就以衙前圍命名,稱為衙前圍道。

其實有關衙前圍道的名字由來,一直以來有多個說法。最多人知道的,它從前是一條只有官府官員行走的街道。

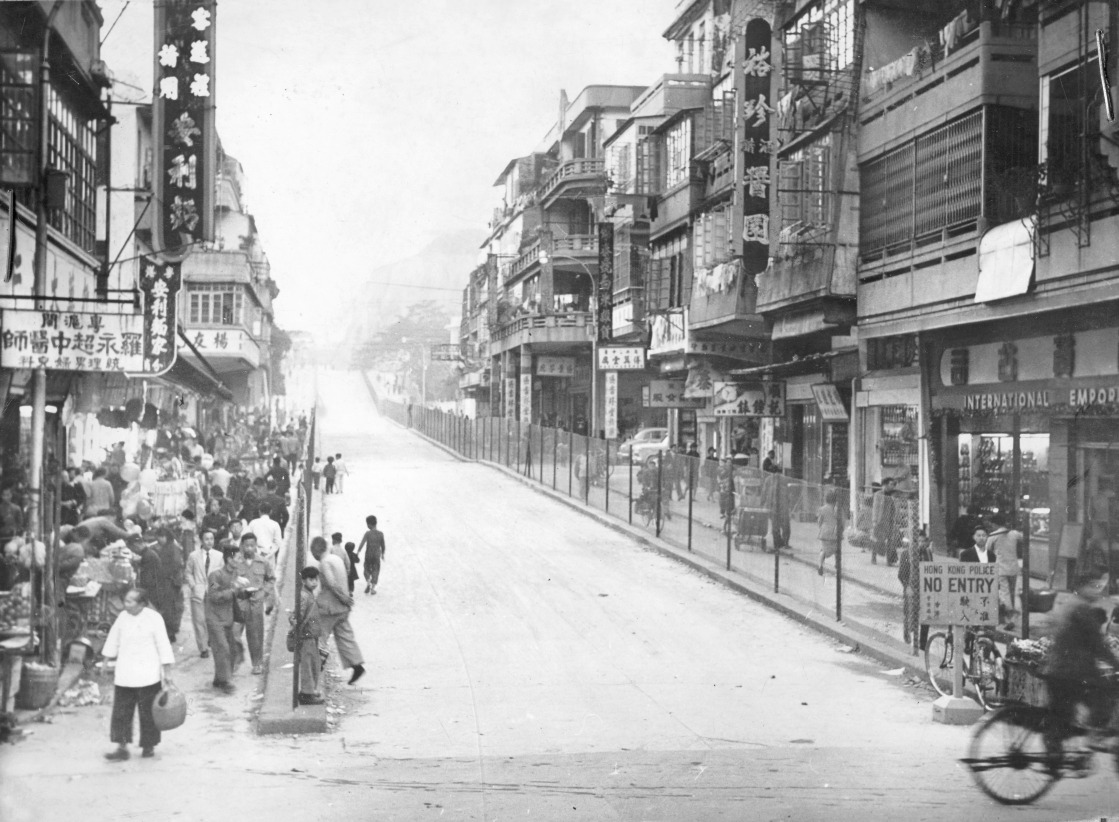

為甚麼呢?有指九龍城開埠後,居民大多以曬鹽維生,九龍城一帶是發展蓬勃的鹽田區,因此官員每月會定時向當地鹽戶收取稅項。他們會由道路的一端走到另一端街尾,環繞着衙(官員辦理公務的處所)前行一圈來收集稅項,故而該條街道稱為「衙前圍道」。

延伸閱讀:香港街道故事|同樣經歷重建 利東街又何叫囍帖街? 前身跟紅燈區相關?

衙前圍村原稱「衙前村」 因一事變成「衙前圍村」

至於進行重建的衙前圍村,曾被稱為本港市區最後一條圍村。相傳該村是由吳、陳、李三姓的原居民祖先建成,已經有超過400年歷史。

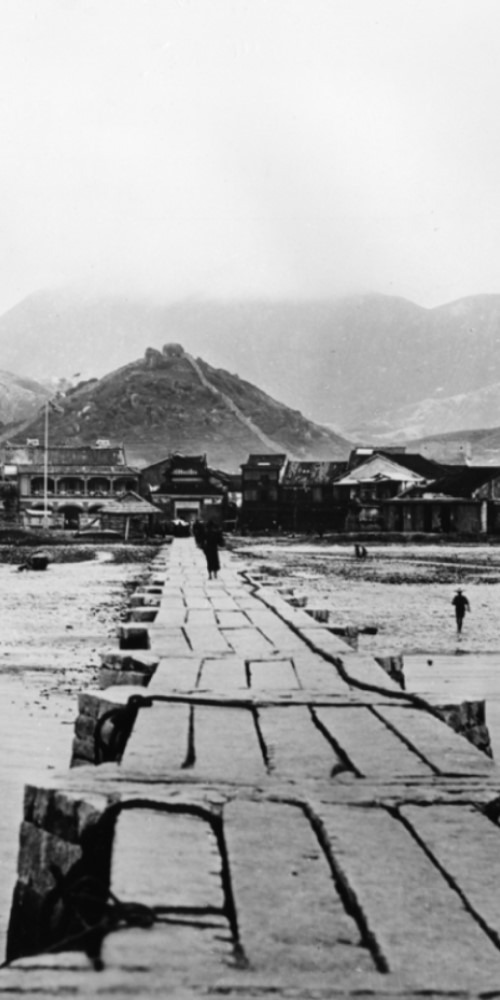

有說因其在官府衙門前面的海邊建村,初時稱為「衙前村」,後來因不時受到海盜滋擾,為保障村民安全,就在村裏加建了圍牆,因而稱為「衙前圍村」。

「衙前圍村」又稱為「慶有餘」,皆因村口石額有此三個題字,意思是「滿溢嘅繁榮及興旺」。

衙前圍村由三條窄街及六條橫巷組成,外圍跟本地大部分圍村相若,皆以方形為主,唯一入口設在圍牆的正中央位置。圍村入口建有門樓,門樓與角樓是防止敵人進攻的建築設施。

延伸閱讀:香港街道故事|銅鑼灣鬧市曾有企鵝出巡?糖街有糖廠?東角何來角?

衙前圍村60年代曾逃清拆危機 回歸後難逃重建命運

全盛時期,衙前圍村與附近六條圍村,包括沙浦村、衙前塱村、隔坑村、石鼓壟村、打鼓嶺村及大磡村,合稱「衙前圍七約」。隨着城市發展,它們都已先前清拆,改建為住宅高樓或其他綜合發展設施。

早於1960年代,衙前圍村已遭遇被清拆危機,當時港英政府計劃市區重建,想清拆圍村,但遭村民反對,後來更告上倫敦高等法院,獲勝訴後圍村得以保留下來。

惟1980年代有地產商開始收購圍村內村屋,加上香港回歸後,港府將衙前圍村納入重建項目中,使這條數百年的古村,始終難逃重建的命運。

2016年,市建局完成了衙前圍村重建項目所有收購、安置及補償工作,再經過多年的考古發掘工作,以及各種後續行政程序,已正式展開清拆工作,預期將於2030至2031年建成約750個住宅單位。

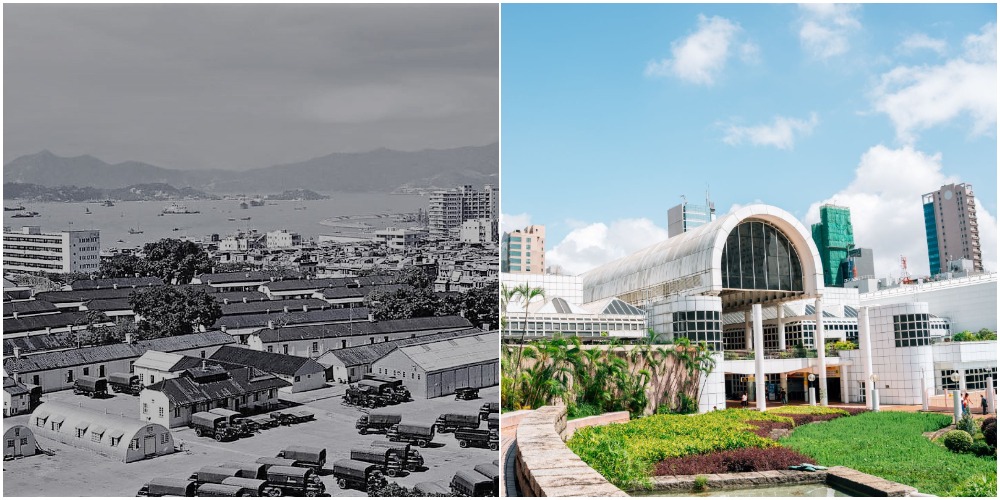

除了衙前圍村重建外,亦將要展開的九龍城衙前圍道及賈炳達道重建工程,再加上啟德發展區的逐步落成,九龍核心區勢將呈現一個新面貌。

延伸閱讀:九龍寨城清拆 「三不管」地帶寫入香港歷史