刊登日期 : 2025-02-12

元宵節是中國的傳統節日,所謂:「正月十五鬧元宵,一鬧吃、二鬧燈、三鬧謎。」香港常見的元宵節慶習俗有吃甜湯圓、賞燈、猜燈謎,不過,在大灣區內其他城市原來有着很多不同的習俗,有些還極富趣味性。這些習俗有着怎樣的歷史淵源?

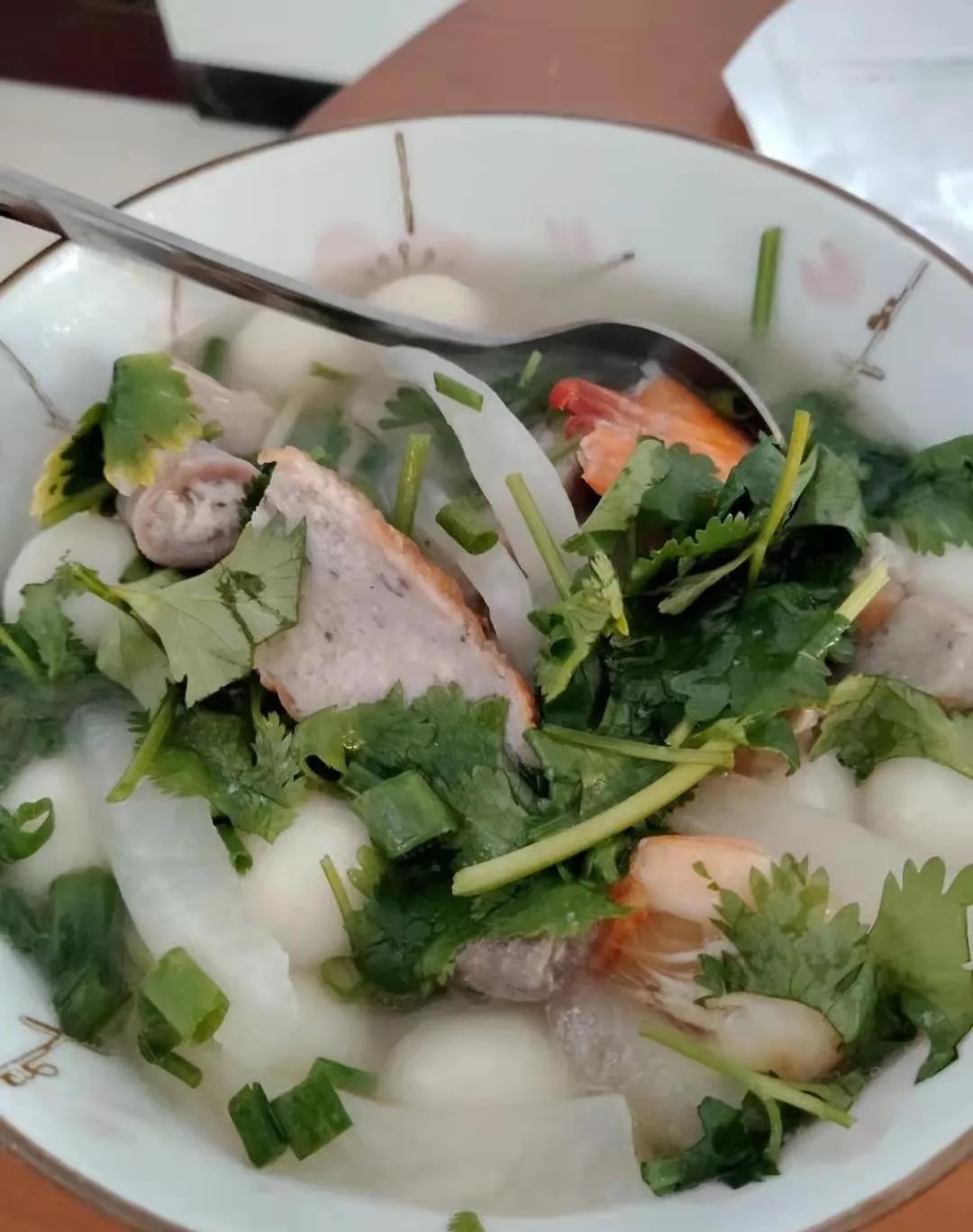

元宵|東莞、江門等:足料湯底「炮製」鹹湯圓

元宵佳節,香港人必吃的就是湯圓,那是一種甜味湯圓,用糯米粉、沾米粉和水搓成皮,內裏包着不同的甜味材料,有白糖、片糖、芝麻、豆沙、棗泥、核桃仁等,放進大鍋煮滾,再以片糖和薑作湯,製成美味的甜湯圓,這是元宵節一家人飯後必備的美食,希望一家人吃後團團圓圓,生活美滿。

不過,在大灣區一些地區,特別是東莞、惠州,以及江門,所吃的湯圓卻是鹹味的,製法與所用的材料與甜湯圓大不相同。東莞人俗稱湯圓為「鹹丸」,外皮同樣用糯米粉和水製成粉圓,但不會加入餡料,只簡單搓成圓狀。精粹之處就在湯底。東莞人會在湯裏加入很多佐料,例如大白菜、鹹臘腸、魷魚、五花肉等熬成湯,最後把湯圓放進湯裏,美味又飽腹。

不同地區的鹹湯圓湯底也各有特點。近海的江門恩平人,除了加入東莞人所用的材料外,還加入大量的海鮮作為材料,有鮮蠔、鯪魚餅、魚丸等,還有臘鴨、牛肉丸、蝦米、白蘿蔔絲、冬菇絲、各式蔬菜等一起煮,成為一碗集鹹味、香味、鮮味於一身的鹹湯圓;而惠州平海的鹹湯圓,餡料有蝦米、冬菇、肉碎、唐芹等,而湯底則是豬骨及津白為主,味道清甜可口。

元宵|肇慶:女士「偷青菜」竟然合法?

美食以外,肇慶一些村落還有「瘋狂」的元宵習俗,就是「偷青」,已有數百年歷史。民謠道:「天青青、月明明,嫦娥引路帶我去偷青,偷得青葱人聰明,偷得生菜招財靈。」

在肇慶封開縣和高要區,至今仍然保留元宵「偷青」的傳統,而且還是女士專屬!在元宵節晚上,女士們三五成群一起到菜地「偷青菜」,偷摘得到生菜寓意「生財」,摘到葱寓意「聰明」,如果摘到西芹則寓意「勤快」。

「偷青」為甚麼是女士專屬活動?原來是因為紀念孟姜女而來。封開縣民俗學者陳楚源在「中國新聞網」撰寫的文章指,相傳孟姜女在趕去京城的途中,有一個晚上感到飢餓非常,忍不住在田野採摘了一些蔬菜煮來吃,這一天就是元宵。後世人們為了紀念孟姜女的忠貞,每年元宵節便有「偷青」的習俗。

時至今天,這個習俗已經變成喜慶活動。江門新會羅坑鎮於元宵節曾塔建一座生菜山,排滿生菜,任人採摘,寓意吃生菜人財兩旺。

元宵|惠州:百年習俗「舞草龍」

惠州也有「瘋狂」習俗。在惠州惠東縣鹽洲李甲村,有「 舞草龍」的習俗,有點像香港的大坑「 舞火龍」,已有數百年歷史。

草龍的龍頭是用竹桿紥成,龍身是稻草,龍眼則為煤油燈,或手電筒。元宵晚上,人們齊集在李甲村長春門牌三聖宮門前的廣場上,敲起鑼鼓,先拜祖祠,然後將香枝插滿龍身。在一聲聲鞭炮聲中,村民舞起火龍遊走,所到之處煙火瀰漫,人們相信薰煙能為村民消災解難,帶來祝福。

元宵|佛山:行通濟橋 無閉翳

佛山人在元宵當晚,必行「通濟橋」。

從明末清初開始,每逢正月十六,佛山人都會浩浩蕩蕩地走過通濟橋,祈求來年平平安安、順順利利。

《行通濟》一書記載了當年的盛況:「到了乾隆年間,行通濟之風日趨旺盛,每到正月十六,從清早到午夜,各家各戶,攜子帶女,手舉紙製風車、風鈴、小花燈,擁到通濟橋邊,再繞道回家。」

現代佛山人行通濟必備「三寶」,就是風車、風鈴和生菜。

風車風鈴有「轉個好運」的意思,而生菜是「生財」諧音,俗稱勝意菜,取其「勝意」「生財」的好意頭。

通濟橋建於明代,1626年得名通濟,寓意「必通而後有濟也」,後來漸漸形成佛山老話:「行通濟、無閉翳」,意即元宵節行過通濟橋,全年事事順境、幸福平安。