刊登日期 : 2020-12-01

研发“两弹一星”(核弹、导弹和人造卫星)是中国军事史上浓墨重彩的一笔。新中国之能在建国后短短十多年间掌握这些关键技术,离不开一批海外归来科学家的贡献,设计中国首颗原子弹的邓稼先就是其中一位。这位顶尖物理学家为祖国强大、为中国军事不落后于人,放弃了在外国可以得到的优渥待遇,还牺牲了家庭,更因在核试中受辐射而罹患绝症。但对这一切,他始终无怨无悔。

中国军事:国家要放“大炮仗”

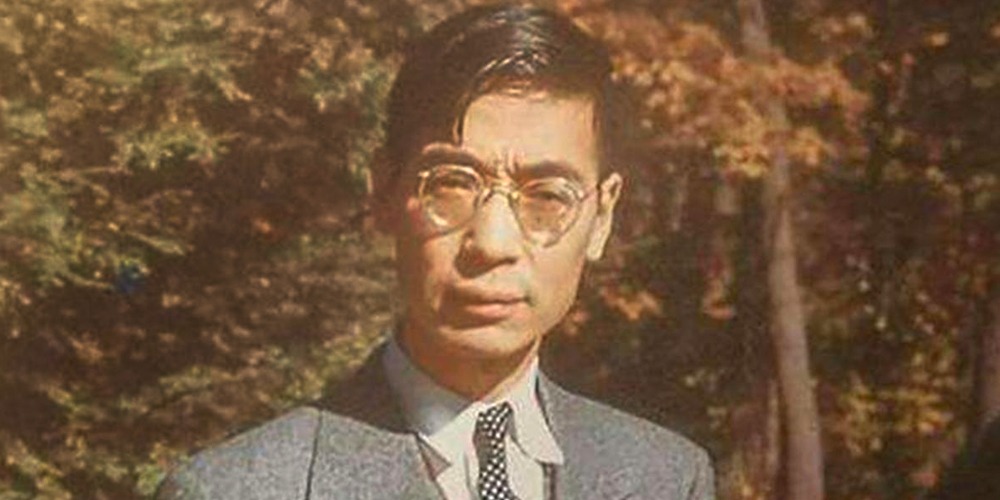

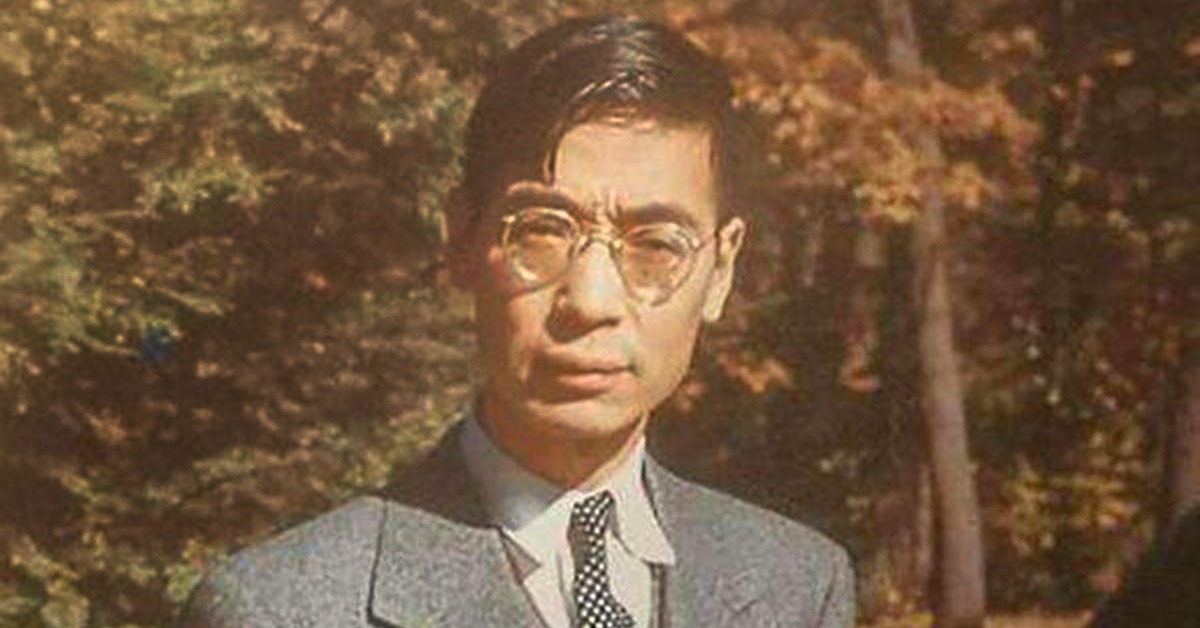

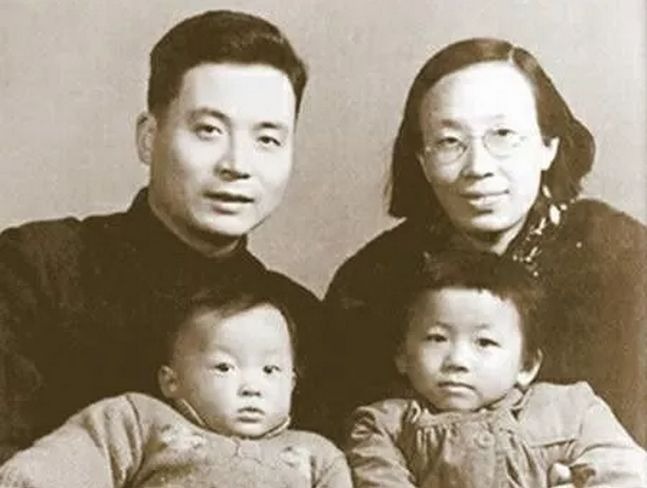

对中国军事发展有重大贡献的邓稼先,1924年生于安徽怀宁。因为父亲邓以蛰是清华大学教授,他自小在北平(北京)生活,在那里读小学、中学,至抗战开始后转到大后方的昆明,入读由北大、清华和南开大学合组的西南联合大学,学习物理。他选择这科目,除了是兴趣,更是父亲的一句话:“科学对国家有用”。

抗战胜利后,邓稼先曾在北京大学物理系做助教,至1948年负笈美国,入读印第安那州的普渡大学研究生院。由于成绩突出,他仅用了1年10个月就取得博士学位;那时邓稼先只有26岁,被美国人称为“娃娃博士”。取得博士学位的第9天,邓稼先即起程回国,为百废待兴的新中国效力。他随后担任中国科学院近代物理研究所的研究员;这研究所日后对中国军事发展至关重要。

1955年,中国领导人因应国际形势,决定研发原子弹,有关部门着手准备。1958年,主管核工业的第二机械工业部副部长、著名核物理学家钱三强,找来理论根底扎实的邓稼先,问他是否愿意参加绝密研究工作,因为“国家要放一个‘大炮仗’”。邓稼先对此心领神会,坚定答应。回家后他对妻子许鹿希说自己“要调动工作”,“我今后恐怕照顾不了这个家了,这些全靠你了”。

中国军事:隐姓埋名28年

自此,邓稼先这名字从任何公开的报道上消失了28年,他的身影只出现在严格保密的研究所和大漠戈壁。邓稼先与家也难得见上一面,妻子不知丈夫具体工作,也不知丈夫身处何处,就连希望有一个用来寄信的地址也不能如愿。

研制原子弹工程中,34岁的邓稼先负责理论设计,就是当中最核心、最困难的部份,特别是中苏关系破裂,苏联中止援助协议后,一切只能自力更生。然而,当时的中国仍是一穷二白,又逢3年自然灾害,工作条件极为艰苦,计算数据的只有北京的一部104型电脑,很多数据只能用手摇式计算机,甚至用算盘计算。

在此期间,邓稼先曾遇到一个苏联专家留下的核爆大气压数字,他在周光召等专家的帮助下,以严谨的计算推翻了原有结论,从而解决原子弹试验成败的关键性难题。数学家华罗庚后来称,这是“集世界数学难题之大成”的成果。

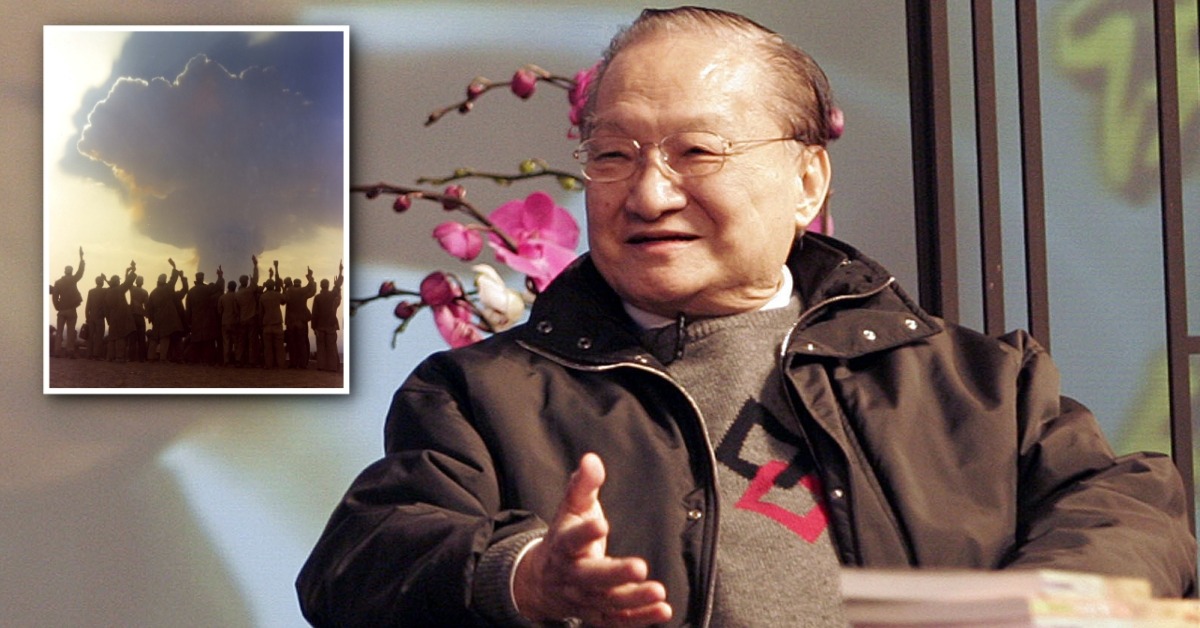

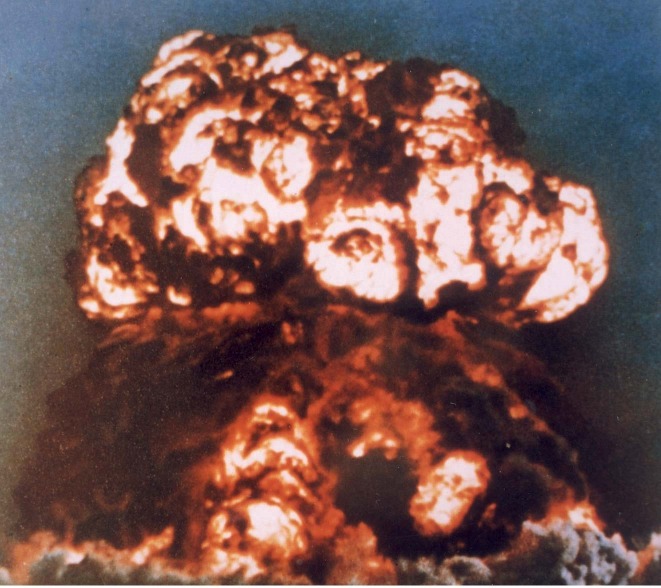

终于在1962年,原子弹设计方案完成。1964年10月16日下午3时,中国第一颗原子弹试爆成功,中国成为继美、苏、英、法后第5个成功研制原子弹的国家,国际地位大幅提升。

中国军事:核试意外受辐射患癌

此后邓稼先继续研究核武,包括参与研发氢弹,以及随后的连串核试验。在中国总共的45次核试中,邓稼先参加过32次,其中15次更是亲自在现场指挥,而且凡有危险的工作,他总是身先士卒。

1979年,文革结束,邓稼先出任核工业部第九研究院院长。这一年,一次核武试验发生意外,氢弹从飞机投下后降落伞没有打开,直接砸在地上,只幸没有爆炸。试验失败,当然要找到弹体,查明原因,坚持在最前线的邓稼先不顾危险,亲自乘车进入爆心,对未爆氢弹仔细检验,结果遭到辐射,之后他身体愈来愈差,衰老得特别快。

6年后,邓稼先证实患上直肠癌,且已扩散。更糟的是,由于他长期接触辐射,一经化疗,白血球和血小板马上就跌到零,然后引发全身大出血,非常痛苦,挽救近乎不可能。这一年的国庆,知道病情难以逆转的邓稼先提出了一个要求,就是去天安门看看。

1986年7月29日,邓稼先这颗科学巨星过早地陨落,终年只有62岁。他临终前留下了3句话,第一句是对妻子说的“苦了你了”。第二句是对自己说的“永不后悔,死而无憾”。第三句,是对中国核武事业说的“不要让人家把我们落得太远……”。

邓稼先的身份和事迹在他病逝前1个月才解密,大家至此方知道这位为国铸盾、默默奉献一生的国家英雄。