刊登日期 : 2021-04-15

我是一个文学的乐观主义者,不认为文学会在现代科技快速发展的时代里消失,也不认为小说会呜呼哀哉。有关“小说死了”的讨论,在80年代的大陆出现过,但事实证明,小说不但没有“死掉”,而且经常回光返照,更返照得很灿烂。

莫言:文盲也是口头文学家

人们对文学的热情,有一段时间看起来是消沉了,但很快借着某个原因突然焕发出一种非常高涨的热情。无论阅读还是创作,读者的热情跟作者创作的热情,有时是并驾齐驱的,所以,我想文学的发展不是一条直线,也不是沿着一条一直上升的路线,而是像波浪一样前进,有高潮也有低谷。

文学这东西,你说它没有用?它还真的有用。但你说它有用?它似乎又没有用。2012年在瑞典领取诺贝尔文学奖的晚宴上,我自觉在致辞中最好的几句话,就是:“与科学技术相比,文学是没有用处的,但是文学最大的用处,就在于它没有用处。”

延伸阅读:为香港文学平反 莫言:香港是文化绿洲

什么叫“最大的用处是没有用处”?其实我想说,文学不像数学、物理、化学和其他应用科学,可以立刻转化成生产力、变成物质、或者运用于医学救人、或转化成武器杀人,又或变成一种宏伟的建筑等等。

若你问一个人,一辈子不阅读能不能活下去?当然他可以活得很好。那一个人一辈子只看科学书籍,不看文学书籍,同样地,我觉得他也可以活得很好。

然而,一个读过文学书籍的人,跟从未接触过文学书籍的人,是不一样的。即使乡村里不识字的文盲或农民,你不能说他们没有文学素养。我小时候在农村听过很多不识字的乡亲们讲故事,他们讲得有板有眼,有高潮、有低谷、有伏笔,非常吸引,他们都是口头的文学家。

当然,他们也是故事的聆听者。一个故事的讲述者,初时都是很好的故事聆听者,因为他们先听故事,然后讲给别人听,在讲述过程中不断添油加醋,所以变成故事的创作者。

我小时候去市集听说书人讲故事,回家后复述给母亲和姐姐听,有时有些情节记得不太清楚,我就编造一下;有些情节我觉得不太过瘾,就添油加醋,同样会得到很好效果。母亲想晚上听故事,就让我早上去市集听故事,所以我童年时得以逃避割草或放牛等劳役工作。

莫言:文明国家必定重视文学

我作为文学的读者,也是小说的作者,对文学是充满厚爱,也希望更多人热爱文学。我们对文学的态度,有时可以说是一个民族的文明态度的标志。

当一个国家高度重视文学,它肯定是文明国家,但当一个国家鄙视、压制文学,甚至对作家进行逼害,则肯定不是文明国家。

任何正常、文明、进步的国家,永远会把文学视作民族的重要精神生活,永远把文学的写作者、爱好者和读者当作民族最优秀的分子来热爱、来呵护。

我想文学在某种意义上,是一个国家的符号。伟大的文学家是一个民族的精神旗帜,像俄国的列夫‧托尔斯泰(Leo Tolstoy)、我们中国的曹雪芹这样的伟大作家,毫无疑问是自己民族的伟大旗帜。

很多外国领导人到俄罗斯会被安排参观托尔斯泰的庄园,但不会到访生产AK47自动步枪的地方,只会选择展示他们的托尔斯泰、亚历山大‧谢尔盖耶维奇‧普希金(Aleksandr Sergeyevich Pushkin)和米哈伊尔‧肖洛霍夫(Mikhail Sholokhov),所以,文学应该是超越民族的、政治的、阶级的,有如一种人类的精神家园。

延伸阅读:认识诺贝尔文学奖得主莫言

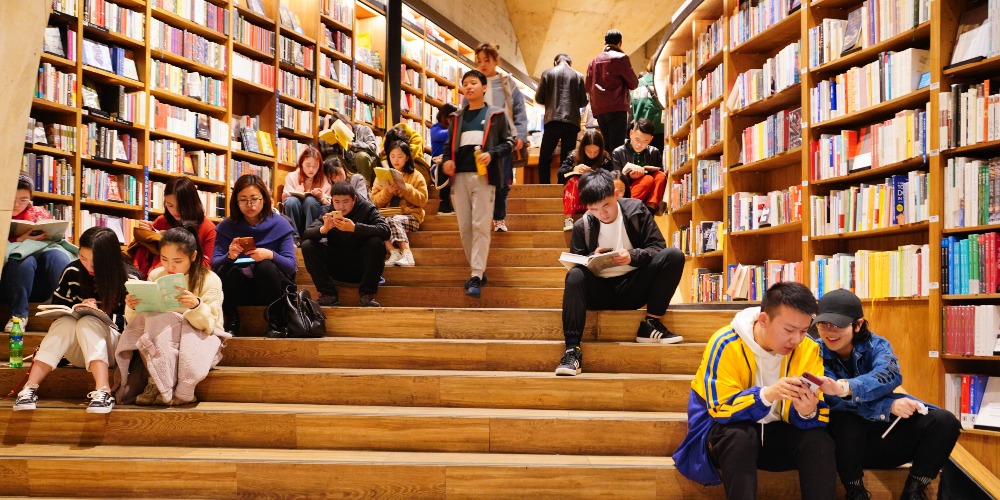

莫言:阅读文学培养民族精神素质

我们在阅读中,会认识到人的最高贵品质,因而眼界高阔,认识到人类最宝贵和最可悲的地方,也就是透过阅读可以认识自己,所以一个喜欢阅读的民族,肯定具有巨大的反思能力。人民在阅读中对照、比较,然后反思,最后得出一种清醒的结论。

当众多人民都是阅读者,在阅读中反思的话,一个民族的精神素质自然会提高,所以我想文学是需要生活,生活也需要文学。

(转载自中华学社《中华大讲堂》系列,内容和标题经编辑整理)