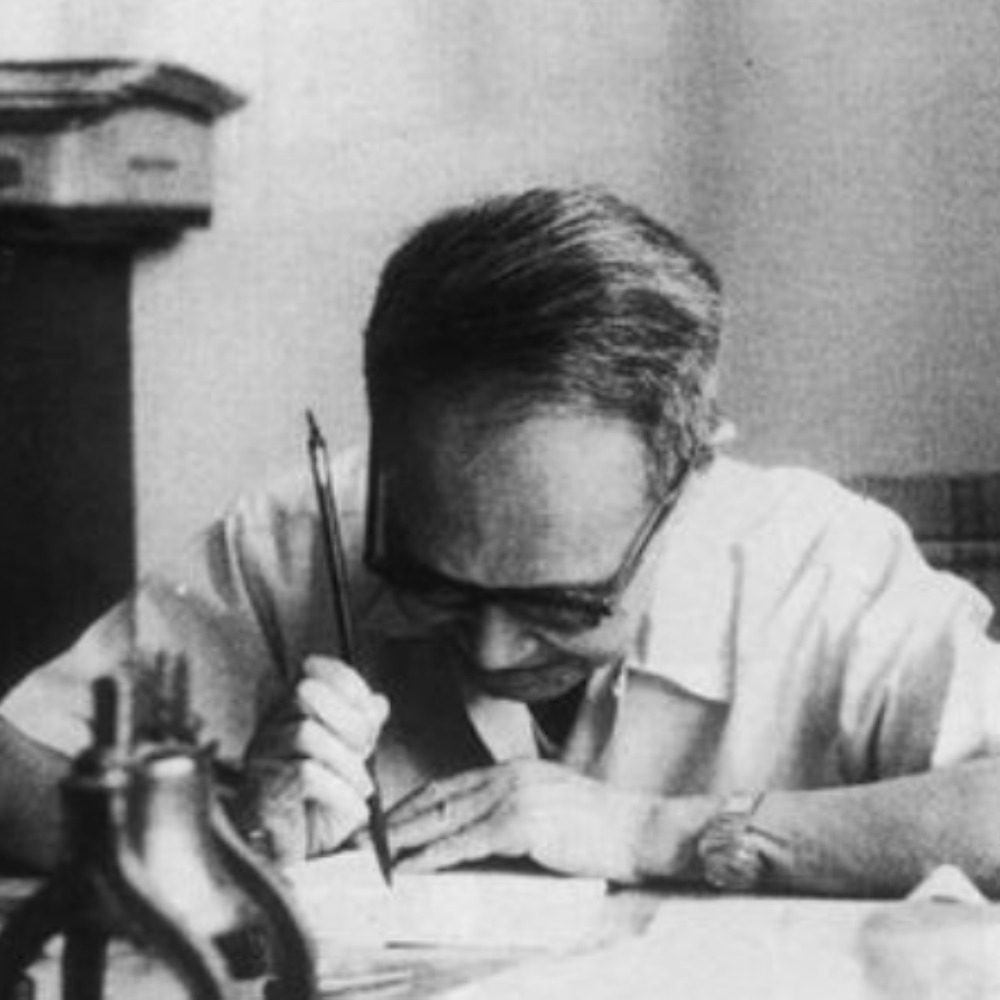

刊登日期 : 2021-07-05

我觉得文学需要生活,就是因为我们的生活变化多端。每个作者的写作,只要认真地分析,便会发现他的创作跟个人经历有着密切关系。

莫言:故乡和童年支撑我的文学根基

有些作家会写各种各样的题材,既懂写军事,也能写农业或工业。但若认真分析,会发现其创作中,那怕写了100部小说,他的童年记忆、故乡经验,永远是其背后潜藏的最大支柱。

我的小说有时写大城市,有时写海南岛,但最根本支撑着我的文学大厦的根基,是我的故乡和童年,也就是我的生活。

生活是很广义的,有时去逛街、吃饭,跟人玩啤牌,对一个作家来说,都是积累体验的机会。可是,绝不能为了体验生活去偷手袋、为了体验生活去纵火,法律是不会给作家开这样的方便之门。

至于一些无法体验的生活,作家就会设身处地把别人的经验,转化成自己的经验,或者把个人的体验嫁接到别人身上。此外,也可以把别人的经验或故事,通过心理同化变成自己的故事。

延伸阅读:莫言看中国网络文学 想像力颠覆传统写作

莫言:谈恋爱也要文学修养好

生活需要文学更不用多说了。作家离开生活是无法写作的,我们生活中,不论写信、聊天、写微信或发短信,都必须有一定的文学基础,所以,即使谈恋爱,有文学知识也比没有文学知识好;若要写情书,有文学修养肯定比没有文学修养好。

当然,现在的文学跟任何事物和领域一样,都需要交流。没有交流就没有文学,或者说交流也需要文学。

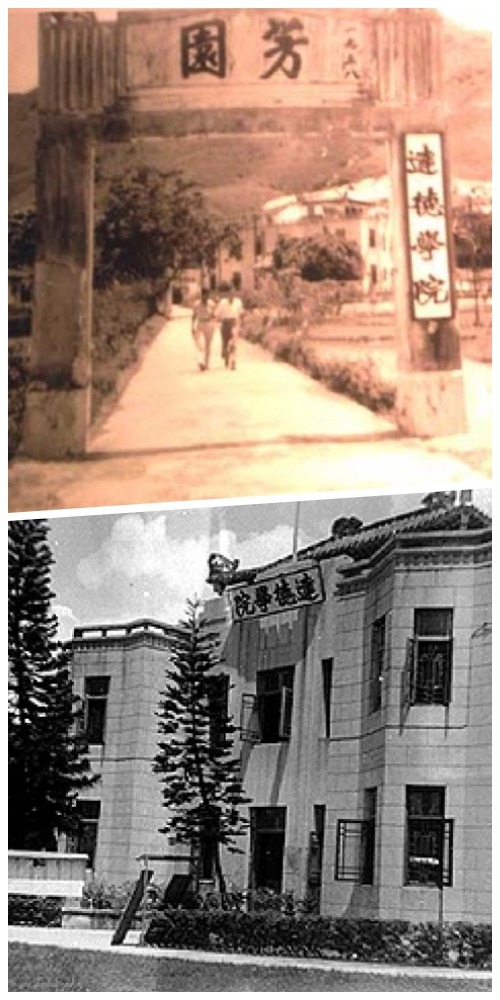

谈到文学的交流,我要感谢香港著名作家西西。在20世纪80年代,大陆和台湾还没有直航机,也没有太多文化交流,大陆的文学在台湾还是禁书,当时西西把我的小说《红高粱》、《爆炸》拿到台湾给洪范书店出版。她为了把我们的小说介绍给台湾读者,充当了桥梁作用。她为台湾和大陆两岸之间的文学交流,作出很大的贡献。

80年代以来,我想中国当代文学得到很大发展,是跟交流分不开的。我们80年代尾去台湾时,跟台湾的同行作家们聊天,发现他们60年代阅读的文学作品,我们要80年代才阅读到,比他们迟了20年。所以,当看到80年代拉丁美洲的爆炸文学、西方的意识流小说、美国的欧内斯特‧米勒‧海明威(Ernest Miller Hemingway)、威廉‧卡斯伯特‧福克纳(William Cuthbert Faulkner),以及英国的亨利‧格雷厄姆‧格林(Henry Graham Greene)、威廉‧萨默塞特‧毛姆(William Somerset Maugham)、大卫‧赫伯特‧劳伦斯(David Herbert Lawrence)一大批西方的现代派文学作品,我们这些从没接触过西方文学的作家们都眼界大开。

莫言:要写出自己个性的文学作品

我们很震惊,西方的作家已经这样写小说了,但也立刻意识到,这样的写法,谁不会啊?我们也会。

我们生活中,类似的故事、情节,比比皆是。你玩荒诞吗?我们很多亲身经历,比他们写的还要荒诞。虽然在这种情况下,我们的写作很自然地带着一种模仿的痕迹,但很快就意识到,这种单纯的、简单的模仿、创作冲动,必须要冷却下来。因为即使我们写得跟他们非常相似,甚至比他们更魔幻,但始终是二手货。

一个作家要在文坛上站稳住脚,必须写出具鲜明特色和个性的作品。因此,一个民族、一个国家的文学,如要在世界文学中占有一个地位,肯定要写出具有地方特色的作品。

我想文学实际上也是统一的,是它的特殊性跟这种普遍性的统一,也就是说,世界文学是一个整体。不论哪个国家的文学,必然符合文学最基本的规律,它是用语言来写人,是写人的情感,是塑造人物的,这些基本原则是不变的。

民族特色、地方特色和作家个性,是带着鲜明的标记,这会使一个国家、一个地区、一个作家的创作,跟其他作家、其他国家的文学区分出来,所以,好的文学必定是特殊性跟普遍性的统一,是民族性跟世界性的统一。

延伸阅读:莫言:写出真实的人感受到的东西

那时就有像韩少功等提出寻找文学的根,这样的文学运动其实是提醒大家,不要单纯沉浸在西方文学的模仿中,不要被他们一下子就震晕,应立刻清醒过来,要从我们的民族文化、民间文化里寻找资源,寻找我们学习的榜样,然后才能在文坛上站稳住脚,才能形成中国的当代文学。

(转载自中华学社《中华大讲堂》系列,内容和标题经编辑整理)