刊登日期 : 2021-03-05

更新日期 : 2025-03-04

今天你「打小人」未?在香港銅鑼灣鵝頸橋,每年驚蟄這天都擠滿了人前來找神婆「打小人」,祈求驅走霉運,這個民間習俗不單列入非物質文化遺產,還登上國際層面的書刊《時代雜誌》,廣為世界所知。

事實上,在粵港澳大灣區,打小人不止在香港流行,澳門的打小人氣氛亦十分濃厚。每年這天澳門街頭各處都鋪滿打小人的紙老虎,而打小人不絕對是年老「神婆」的專利,一些較年輕的婦女也加入大軍,承接這項化解心靈的傳統風俗。

驚蟄,是中國文化二十四節氣中第3個節氣,每年陽曆3月5日或6日。《月令七十二候集解》中說:「二月節,萬物出乎震,震為雷,故日驚蟄。是蟄蟲驚而出走矣」。「蟄」為藏,冬天動物昆蟲冬眠「埋藏」起來,到春天時,天上打第一聲雷,「驚」醒冬眠中的萬物。所以又叫「啟蟄」,意指春回大地,萬物復甦的開始。

白虎克制小人 打小人源於大灣區的廣東

在南方的廣東地區,即大灣區中的增城、東莞、江門四邑地區,素來有「祭白虎、打小人」的民間習俗。相傳白老虎為口舌之神,每年會在這天出來覓食,開口噬人。人們於是在黄紙上繪畫黑紋老虎,抺上豬血,獻上生豬肉作祭品供奉。有些地方土地廟裏有老虎的圖騰雕塑,祭白老虎時,用豬油擦老虎牙齒,使其難以出口傷人,以解口舌之爭。

打小人就是祭老虎發展出來的習俗。相傳這天在白虎面前打小人,小人會被白虎制服,不會興風作浪。打小人的地點會在三叉路口、橋底、路邊或山邊,因為這些地方容易招惹鬼神。

香港鵝頸橋「神婆打小人」 登《時代雜誌》創大灣區先河

在新中國成立之後,南方地區這些民間習俗逐漸消失,反而更多在香港及澳門保留並流行起來。

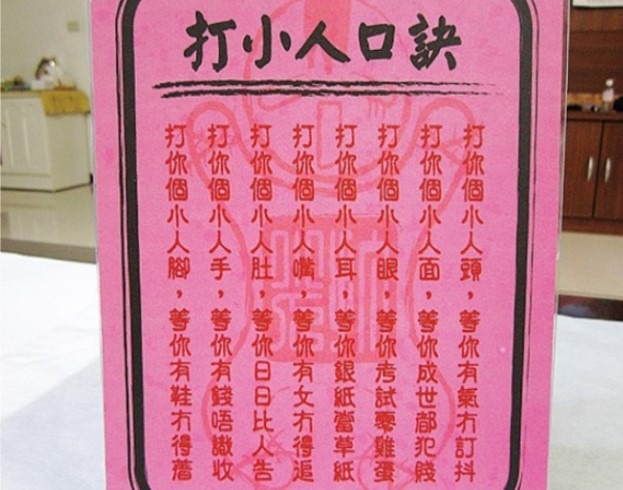

香港銅鑼灣鵝頸橋底,一直都是打小人的聖地。基本上一年四季都有上年紀的神婆在這裏為人打小人。每到驚蟄前後數天,這裏更是擠滿善信,只見他們拿着「小人」的相片或物件,讓神婆用鞋子錘打,希望小人能快快離開。而神婆口中也一定會唸唸有詞,「打你個小人頭,等你有氣冇埞唞,日日去扻頭;打你個小人面,等你全家中非典,成世都犯賤。」不過,這些內容有時可能是客人自創,名目甚多,神婆打得愈落力,言詞愈順暢押韻,客人心中愈覺暢快,未必真的消災解難,但肯定可以一消心頭恨。

鵝頸橋位於灣仔與銅鑼灣之間,據香港理工大學中國文化文學碩士生的一份論文《在香港打小人是怎樣一種體驗》所指,鵝頸橋恰好面對三岔路口,是最佳的「三煞位」。故此,一眾神婆久而久之便會在此聚集,立地主、建神壇,供奉燒肉果品,為憤怒的俗世驅打小人,形成一門獨特的生意。

時至今天,驚螫打小人已是地道風俗,被列入香港特區政府「非物資文化遺產名單」之中。2009年更加被國際雜誌《時代雜誌》報導為「2009年亞洲最佳事物」,為這個傳統習俗提升層次,受國際關注。

澳門石敢當前打小人 粵港澳大灣區中最流行

香港的打小人文化世界聞名,原來澳門也不遑多讓。

澳門不少地方的「石敢當」,前面都鋪滿紙老虎,被用作打小人。石敢當是是一種刻字的石碑,通常立於街巷路口,有些類似香港街頭巷尾的神主牌一樣,用來鎮壓不祥之物,慢慢發展為辟邪、止煞、消災鎮宅之用。有些規模大的石敢當,更會有廟宇供奉。新橋大興街、美副將及台山巴坡沙石敢當都是澳門打小人的熱點。

每年驚蟄,新橋大興街石敢當前,有不少婦女聚集打小人,但她們沒有香港那麼「專業」,有專人為其服務。這些婦女會選擇在下班後前來購買祭品,然後親自操刀。在石敢當或廟宇外,往往會有多個售賣祭品的攤擋。打小人的祭品,包括有一對男女紙人、一隻紙白虎及五鬼紙、金銀、香燭,祭品有豬肉、生果、酒水、雞蛋及五色豆等,一點不簡單。

澳門人人打小人 年輕女子加入行列

按照習俗,打小人在廟內白虎前進行,澳門人相信在白虎前打小人,小人會被克制,不能興風作浪。不過,因為驚蟄這天人數實在太多,不少人會乾脆就地在石敢當前空地上打小人。現代人不懂的話,也可以付款給廟宇的人代為「作法」,事後再加一封利市。在澳門來說,「打小人」也同樣是一門可觀的節日生意。

時至今日,澳門不像香港那樣,會有年老的神婆專門去打小人,澳門甚麼人都會打,哪管是家庭主婦、上班族,甚至年輕婦女都會加入,真真正正將習俗世代承傳下去。澳門還特別製作一個澳門文化遺產網,介紹了澳門打小人的獨特風俗。

在粵港澳大灣區的現代化城市中,打小人已不單是習俗,也被研究中國文化的學者,視為化解心靈憤恨的一種精神治療,極有價值。