刊登日期 : 15/03/2021

牙籤和書籤,一看就是毫不相關的兩種東西;但是在古代,這兩個詞竟然代表同一種東西。這與中國文化和漢字的演變息息相關。

漢字體現中國文化變遷

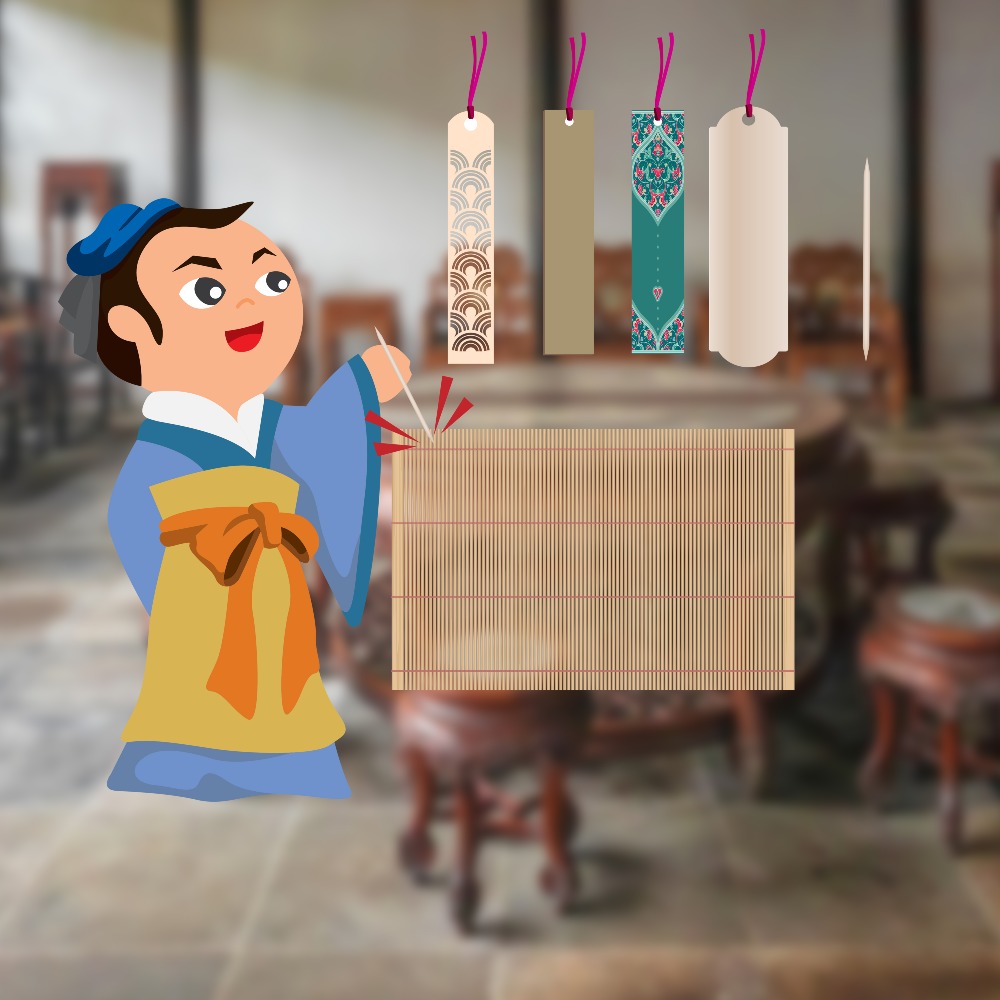

書籤,就是閱讀時用來標記進度的小工具,起源於春秋戰國時期。當時的書是用竹簡製成,書籤則是用象牙或者竹片製成的,所以書籤又被稱作「牙簽」或「牙黎」。讀書人看到重要的篇目,就在竹簡的一端插上「牙籤」,便於翻找。

隨着社會的發展,書籤的原料和樣式越來越多樣化,有牛骨薄片的,有厚紙板的,還有的會在厚紙板上蒙上綾絹作裝飾。古人還把那些沒來得及翻閱的書籍,叫做「未觸牙籤」。

延伸閱讀:【趣談中國文化】猶豫竟是兩種動物?

直到後來,剔牙的工具愈來愈普及,書籤和牙籤的用法才逐漸分開。用來標註書籍的就叫書籤,用來剔牙的就叫牙籤。 這種變遷,與中國古代社會和中國文化的變遷息息相關。

延伸閱讀:【趣談中國文化】「馬虎」為何代表不認真?