刊登日期 : 2022-12-14

中國先後在1979、80年,1988、89年和1994年經歷重大的經濟危機,一直在艱難困苦的鬥爭中。如果我們老老實實去看歷史,會發現每次的跌宕起伏也是偉大鬥爭。

溫鐵軍憶90年代外向型經濟蓬勃 中國鄉鎮企業掀倒閉潮

美國當時的總統是共和黨老布殊,他也是中美建交第一任駐中國大使,對中國多多少少有所了解,所以他知道封不住。那些急於向外轉移產業的馬來西亞、新加坡、韓國,紛紛抓緊機會向中國轉移投資,例如新加坡在蘇州合作建設蘇州工業園區。

一方面中國自主金融,一方面周邊國家開始急於向中國轉移產業,填補西方資本全面撤出的空缺。在這個階段,美國看到這種趨勢是擋不住。於是,在1993、94年逐漸放棄對中國一般生產的全面封鎖,惟高技術和軍事仍然是嚴密封鎖的。所以,中國終於度過了。

1994年,當香港、台灣的製造業,大部分一般生產就進入了中國大陸沿海。這個階段上,中國的外向型經濟突飛猛進,但在經濟秩序出現很多嚴重問題,農村的鄉鎮企業開始出現大規模的倒閉潮,2,700多萬家鄉鎮企業倒閉。

農村工業衰敗了,農民不得不外出打工,向中國沿海轉移,於是出現一江春水向東流,造成了交通、社會秩序混亂等等問題。

延伸閱讀:溫鐵軍看中國接收西方產業轉移的代價 1979年財赤近200億

溫鐵軍憶亞洲金融風暴來襲 中國承擔銀行不良資產

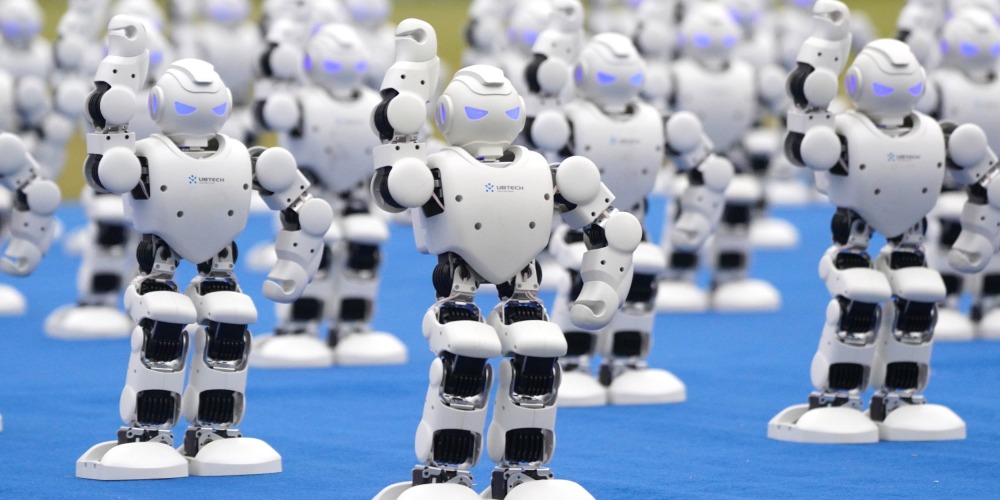

這時出現了1997年亞洲金融風暴,這些產業大量向外轉移的國家,都無法承擔債務。這些國家在經濟興旺發達時,所做的各種投資就泡湯了。更重要的原因是,1991年蘇聯解體後,1992至94年美國軍事技術解密了。

美國過去是發明電腦、IT來指揮全球軍隊統一行動的,當蘇聯解體後,它的主要敵人不存在了。美國變成超強的霸權統治,它把軍事技術商用化了。1994年前後,出現了一大批IT公司,吸納資本回流美國,於是一般商品生產的東亞國家紛紛進入危機期。

1997年亞洲金融危機爆發,就是這是階段全球資本流動所造成的客觀結果。它的危機爆發嚴重,立刻就直接影響到中國。

1997年11月,中國召開全國金融工作會議,發現四大行(中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行和中國建設銀行)的不良資產比率高達30%以上。按理說,中國比亞洲金融危機的國家都要嚴重,但因為中國體制是財政金融不分家。也怪不得金融機構的不良資產,國有企業在1990年代不景氣的時候,40萬家中小企、4,000多萬國企職工要下崗待業,中國面對嚴重的大危機局面,要求銀行繼續給那些瀕臨倒閉的企業發出公司性貸款,給下崗工人一點保命錢。

那時候,社會秩序已經很混亂。國家正面對這場世界大變局,產業資本全球布局的過程中形成非常嚴重的失衡局面。在這種情況下,自己的經濟結構、社會結構也發生重大改變,當亞洲金融危機爆發,讓我們發現銀行不良資產率非常高,於是財政一次性注入銀行,把銀行的不良資產剝離,然後由國家財政管的外滙注入銀行,讓銀行乾乾淨淨變成商業銀行。

延伸閱讀:溫鐵軍憶亞洲金融風暴下 中國企業借貸度日 銀行不良資產急升

於是,進入了21世紀全球金融化的全球化,中國基本上趕上了,是因為在1990年代後期,徹底把銀行變成了商業銀行,但銀行的資本金80%以上是國家的,還是國有銀行,國家對國有銀行掌控了話語權。

中國在金融全球化的過程中,仍然使用國家財政和國家金融雙手共同操作。在21世紀的全球金融化的大危機中,仍然有我們偉大鬥爭的條件。

所以說,看大變局,從回顧80、90年代的變化過程,有助我們理解今天在疫情嚴重衝擊、全球化出現嚴重危機的時候,我們如何有效應對危機的打擊。(八之八)

(轉載自Global University for Sustainability@YouTube,標題及內容經編輯整理)