刊登日期 : 2021-12-08

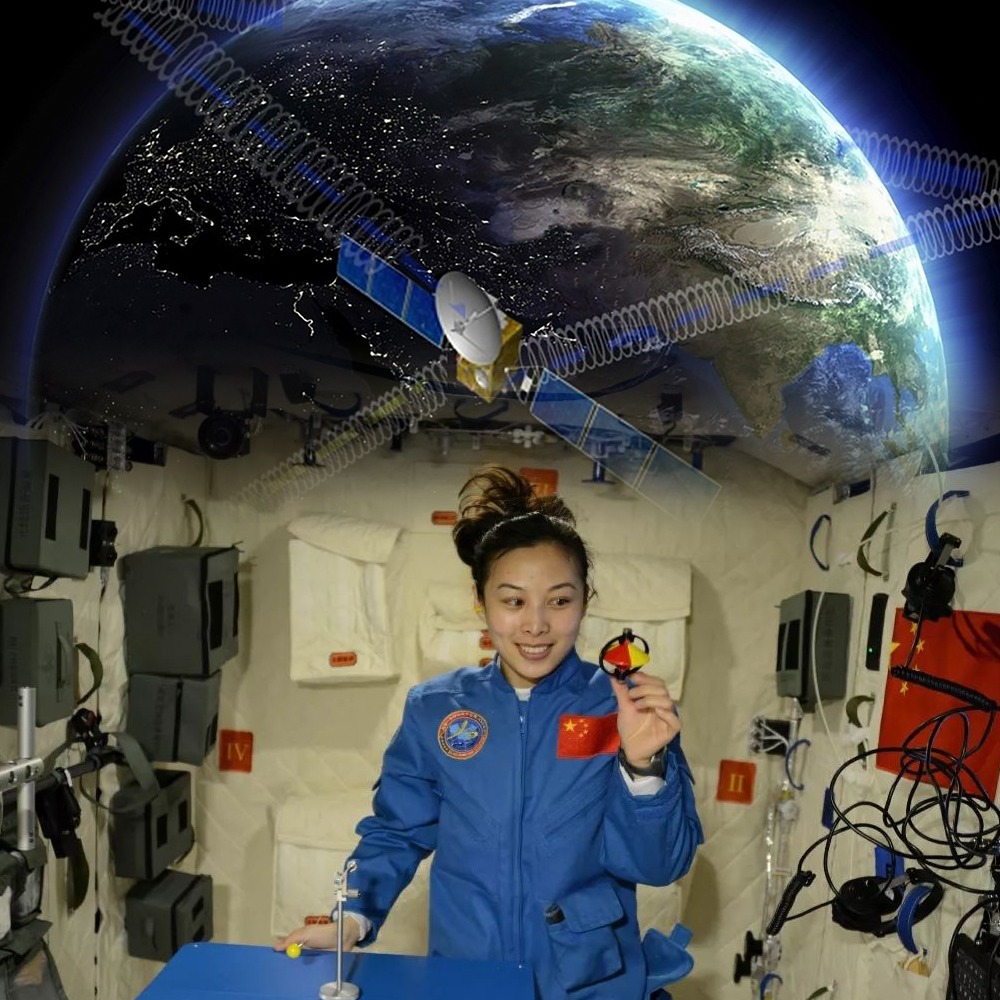

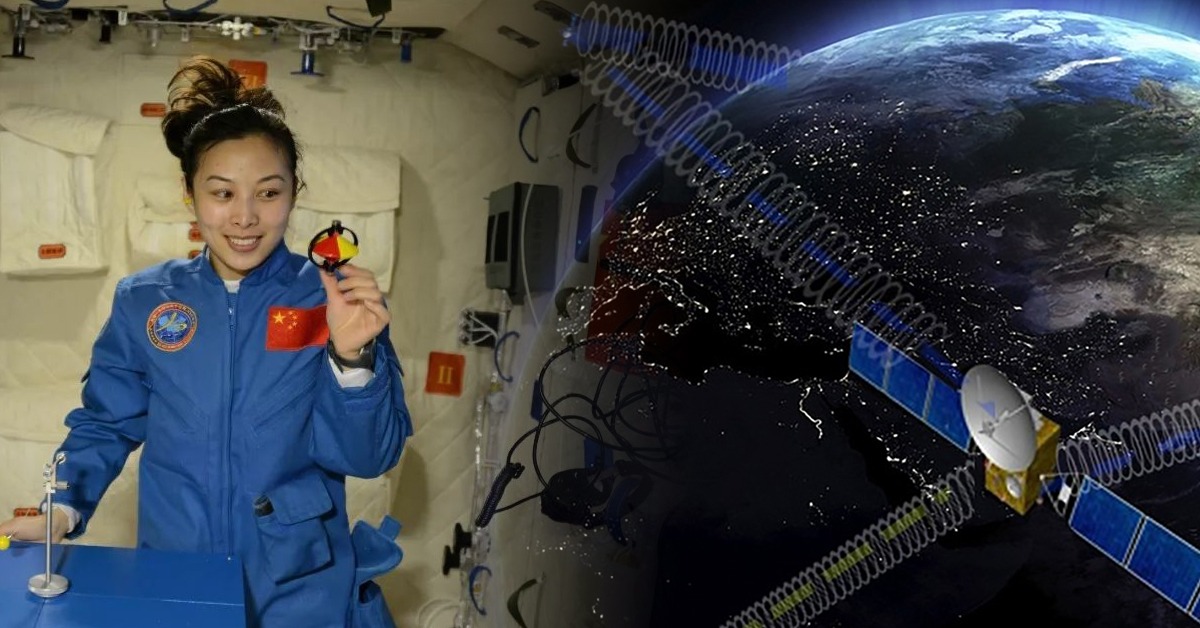

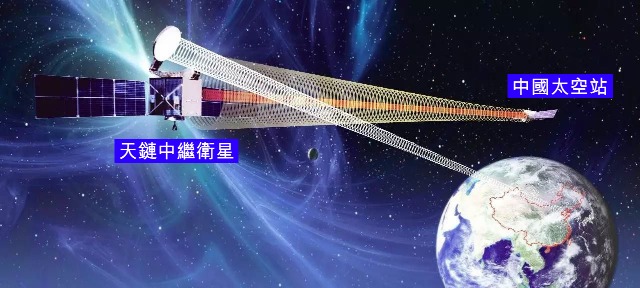

中國「天宮」太空站在明天(周四)即將舉行第一次太空課堂,授課的除了「太空教師」王亞平外,還有她的兩位搭檔翟志剛和葉光富,期間他們更與香港等地的學生「天地對話」,即時互動。而確保這次太空課堂流暢清晰的「無名英雄」,是運行於距地球3.6萬公里軌道上、發揮「太空基站」作用的「天鏈」中繼衛星。

中國航天|天鏈解決地球測控站不足 促成太空課堂

要說天鏈中繼衛星,先要了解航天器的通信和測控,這是「天地對話」和「太空課堂」的關鍵。

受地球曲率(地球表面的弧度)影響,每個地面測控站對在地球低軌道(大約距離地球300多至400多公里)運行的飛船、太空站或衛星,最長測控通信時間只有8分鐘,所以要對低軌道航天器作全時段、全覆蓋通信和測控,理論上必須在全球各地分布100多個測控站,惟這涉及龐大經費,更牽涉政治外交問題,不可能實現。

對低軌道航天器的通信測控,中國以往是靠分布國境內10多個測控站,以及駛至各海域的「遠望」系列遠洋測量船,再加上極少數設於海外的測控站。但它加起來的覆蓋範圍仍然有限,總共只15%左右。

2003年中國第一位太空人楊利偉乘神舟五號載人飛船升空,期間數次與地球「天地對話」,但因測控通信範圍限制,對話只能在神五飛庄測控站「看得到」的上空時進行,持續時間也很短。

而且當時天地之間通訊的頻寬很小,不足以雙向視像對話,結果楊利偉只能聽到地面的聲音,看不到畫面;地面人員雖然聽到聲音,也看到楊利偉,可是畫質很差,也不流暢。

因應後繼的航天事業發展,中國必須徹底解決問題,務求天地間的通信和測控沒有盲區,而方法就是發展自己的中繼衛星;這也是後來的天鏈中繼衛星系統。

中國航天|天鏈居高臨下為太空課堂拉線

中繼衛星被形容為「衛星的衛星」,它運行在距地面大約3.6萬公里的地球同步軌道上(亦即衛星繞地球運行一周的時間,與地球自轉周期相同),可充分發揮「居高臨下」優勢,為中、低軌道上運行的航天器雙向轉發通信和測控數據,其作用相當於在太空建立一個「基站」。

在這操作下,數據傳輸雖然變得轉折,但因身處高軌道旳中繼衛星能覆蓋範圍極大,地球曲率造成的覆蓋「盲位」也隨之便變小。

那能否完全消除「盲位」呢?其實以3.6萬公里軌道計算,只要平均分布3顆中繼衛星,便能組成一張完整覆蓋網,讓地球測控站與中、低軌道航天器的全時段溝通。

當然,中繼衛星不是中國首創,早在1983年,美國便用穿梭機發射了世界上第一顆中繼衛星,之後弓陸續發射組網,開啟航天測控新紀元,而俄、日和歐盟亦有同類的衛星。

延伸閱讀:天鏈如何助力首次載人自主快速對接

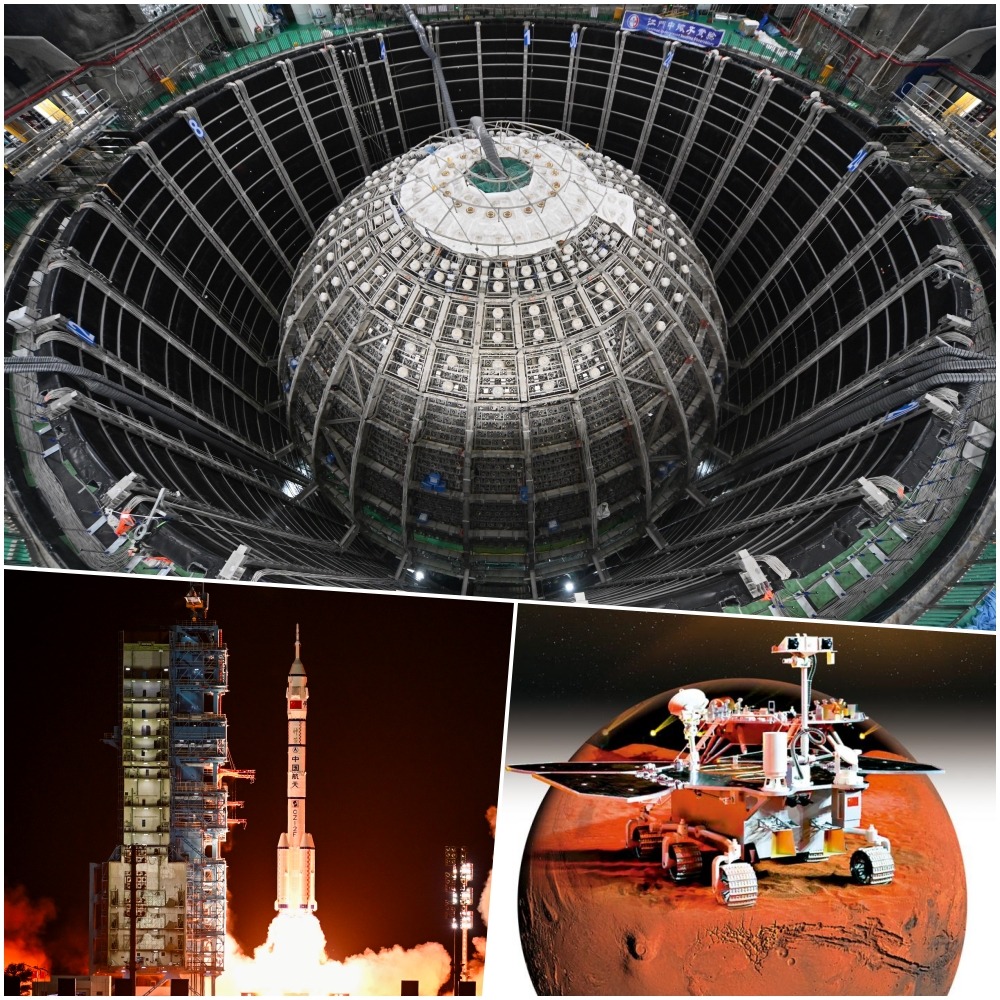

話說回來,中國第一代中繼衛星名為「天鏈一號」,它以「東方紅三號」通信衛星作平台,其研發始於2003年,也就是楊利偉升空的那一年。

2008年4月,第一顆「天鏈一號」(「天鏈一號」01星)發射升空,它使中國對中低軌道航天器的通信測控覆蓋率,大幅提升到50%左右,不久後升空的神舟七號飛船,便靠它來中繼數據;有後發優勢的「天鏈一號」技術達世界頂級,它提供的通信頻寬,與神舟五號不可同日而語。

隨後「天鏈一號」的02星和03星,分別於2011年7月和2012年7月發射。它們與01星聯網,構成中國第一代中繼衛星系統,並對中、低軌道航天器實現接近100%全範圍通信測控;中國也成為繼美國之後,第二個擁有完整中繼衛星系統的國家。

中國航天|香港設地面分課堂 太空人與學生互動

2012年神舟九號的太空人實現與地球雙向視像通話;2013年神舟十號女太空人王亞平首次「太空授課」,全程40分鐘全不間斷,都是「天鏈」之功。

另外,中國在2016年12月發射「天鏈一號」的04星,接替超期服役的01星。至2019年3月,第二代中繼衛星系統的「天鏈二號」01星也順利升空。

「天鏈二號」以更先進的「東方紅四號」通信衛星作平台,它可以測控的目標數量更多,覆蓋範圍更廣,而且能提供的數據傳輸速率比「天鏈一號」增加了一倍,下載速率達到1.2G,與地面5G通信相當,時延為秒級,這也太空人「天宮」能極速上網的原因。

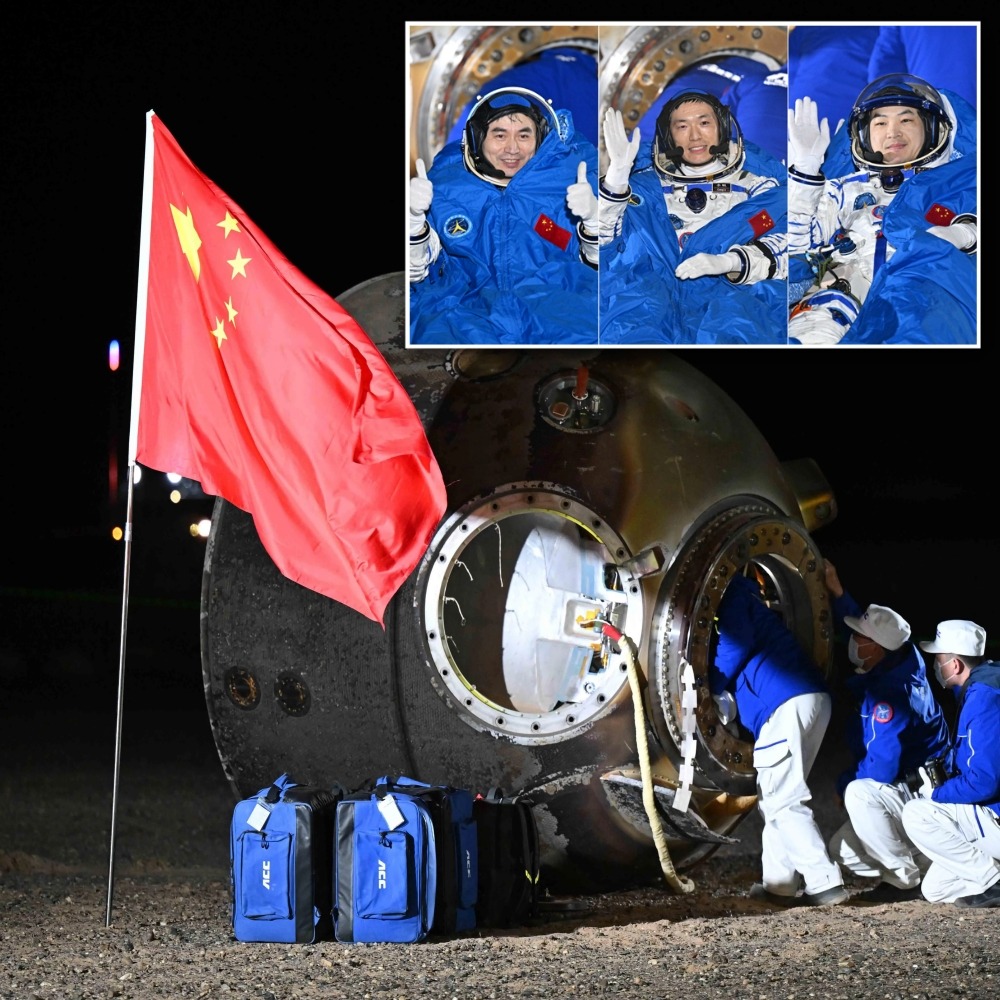

2021年6月23日,乘搭神舟十二號飛天的太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波,在中國太空站上與國家主席習近平「天地對話」;9月3日,他們又與香港青少年即時互動,兩次交流的聲畫質素令人「驚艷」。

隨後太空人翟志剛、王亞平和葉光富乘神舟十三號進駐天宮,並於同年12月9日展開中國太空站上第一次課堂,大家當然知道,天鏈中繼衛星也是保障這次交流的「無名英雄」。

據悉,中國太空站的第一課是12月9日下午3時40分展開,除了「太空教師」王亞平外,另外兩位太空人翟志剛、葉光富也會首當老師,課堂並將由電視台全程現場直播。

這太空授課採取天地互動方式進行,在中國科技館設置地面主課堂,並在廣西南寧、四川汶川、香港、澳門設置地面分課堂。期間3名太空人將在軌介紹展示中國空間站工作生活場景,演示微重力環境下細胞學實驗、物體運動、液體表面張力等現象,並與地面課堂進行實時交流,傳播載人航天知識。

延伸閱讀:中國太空人9月3日與香港學生「天地對話」