刊登日期 : 2023-05-18

2021年,國家制定「十四五」規劃,為中國未來五年(2021-2025年)指明了前進方向,描繪出發展藍圖。

當中,堅持創新、加快建設科技強國成為重點之一。國家對創新科技發展如何佈局?「十四五」系列主題文章創科篇,透過數據和實例從各個層面進行解讀。

本文為創科篇的第二篇文章,主要介紹中國如何培養、引進和用好科技人才。

十四五創科篇|從「兩彈一星」到人工智能 科技領軍人才不能少

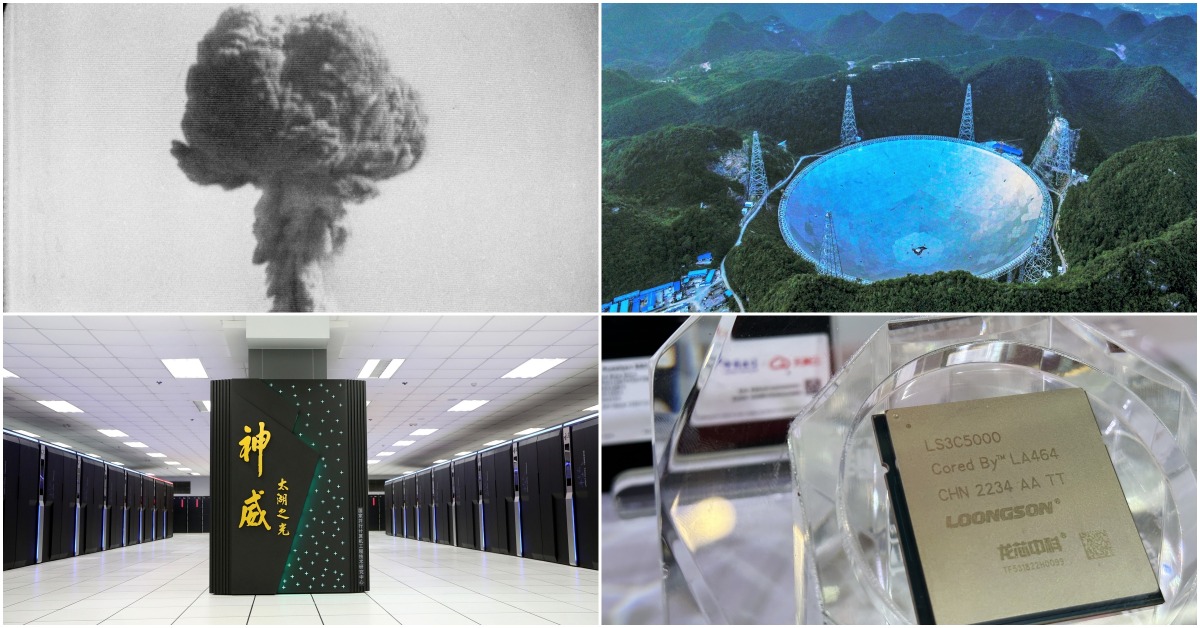

上世紀60年代,中國科研工作者在「一窮二白」的基礎上,創造「兩彈一星」(原子彈-氫彈、導彈、人造衛星)的奇迹,令新中國在科技實力和國防實力都追上世界強國的腳步。

隨着智能科技時代到來,未來通用人工智能的影響力將堪比信息技術領域的「原子彈」。

人工智能聊天機械人ChatGPT的問世引發新一輪科技競賽,如今已成為各國爭相布局的新興戰略領域。

「十四五」規劃亦明確提出,中國要大力發展人工智能產業。

科技的發展離不開人才。

當年如果沒有錢學森、鄧稼先、錢三強等一大批科技領軍人才,「兩彈一星」事業無法完成。

同樣,如果沒有足夠的優秀科技人才,未來中國將難以在人工智能等新興領域取得突破。

現在,中國每年產生600萬至700萬名工程師,在應用研究上佔盡優勢。但在強調「源頭創新」的基礎研究領域,中國卻存在「人才總量突出、領軍人才缺乏」的結構性問題。

以大數據和人工智能等產業為例,中國與西方發達國家相比還有較大差距。

清華大學此前發布的《中國人工智能發展報告2018》顯示,雖然中國人工智能人才總數位居全球第二,但傑出人才數量為977人,不及美國的五分之一,全球排名第6。

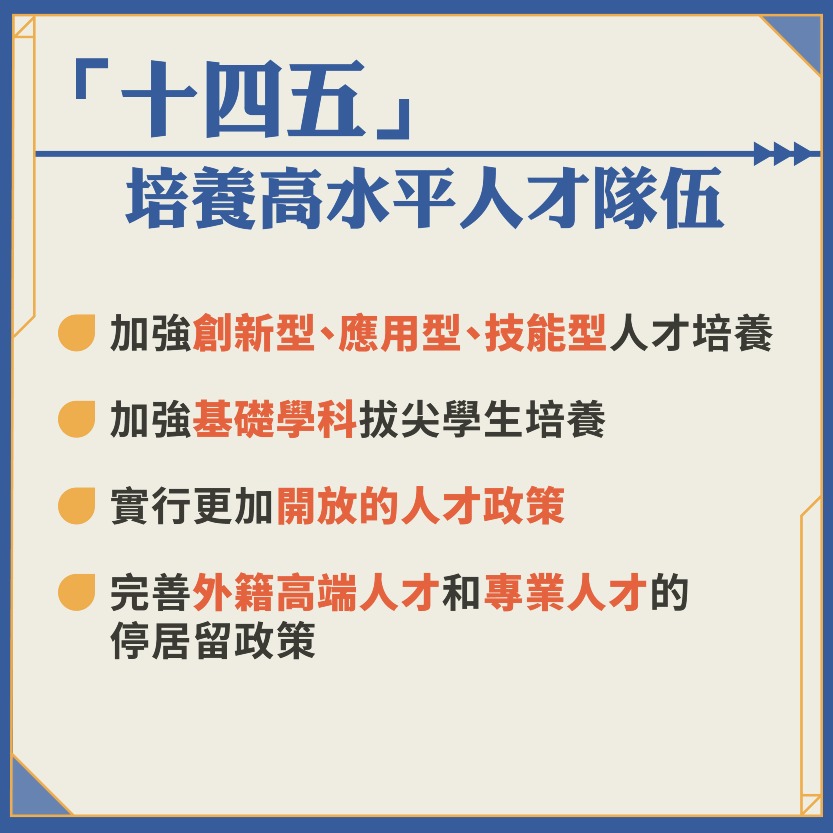

為了激發人才創新活力,「十四五」規劃提出,要全方位培養、引進、用好人才,包括以下內容:

十四五創科篇|加強基礎研究 培養拔尖學生:從「錢學森之問」說起

基礎研究是破解「卡脖子」難題的關鍵,也是中國科技界急切需要補齊的「短板」。

「十四五」規劃明確要求,要加強基礎學科拔尖學生培養,建設數學、物理、化學、生物等基礎學科基地和前沿科學中心。

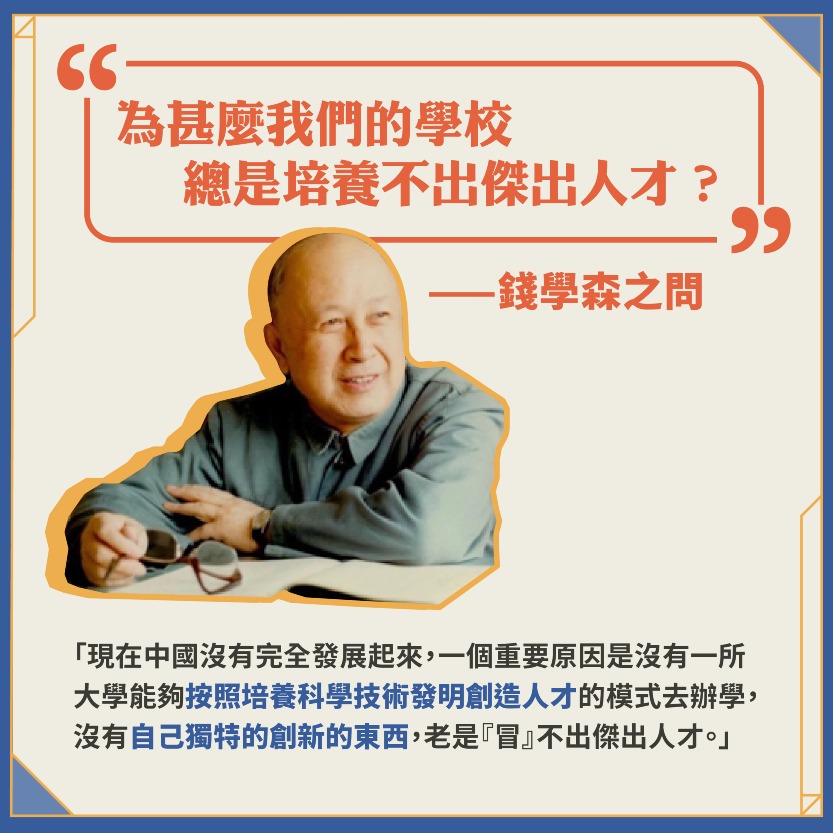

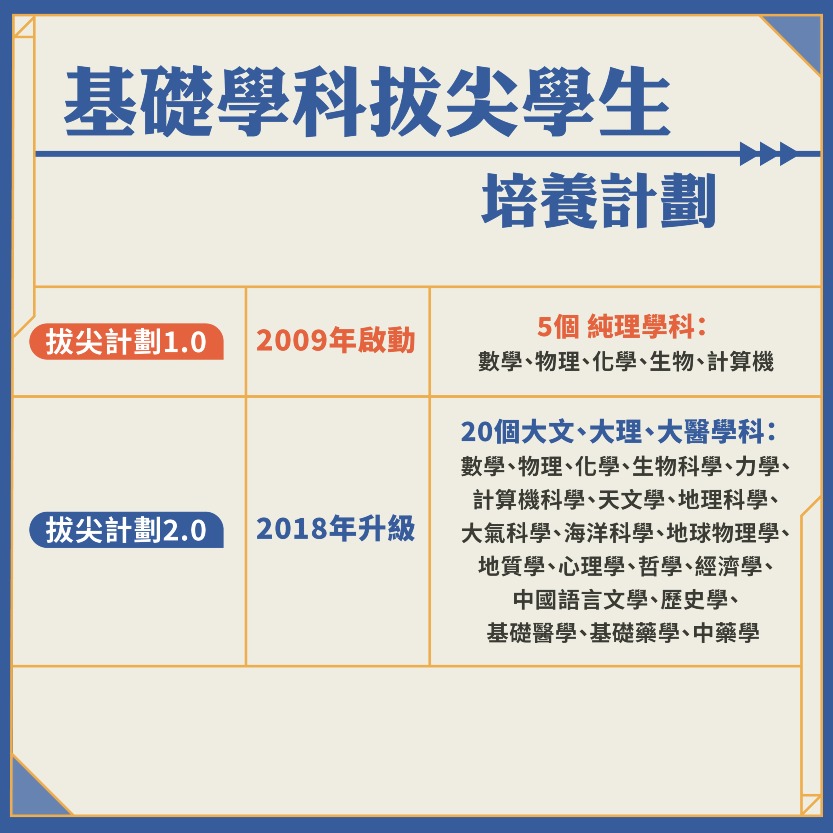

實際上,早在2009年,為了回應著名的「錢學森之問」,教育部就啟動了「基礎學科拔尖學生培養試驗計劃」(以下簡稱「拔尖計劃」)。

「錢學森之問」直指中國教育的瓶頸問題,也就是如何培養創新型人才。

為此,「拔尖計劃」啟動時,在中國19間知名大學的5個基礎學科(數學、物理、化學、生物、計算機)選拔、培養有研究天賦的本科生。

為何要選擇這5個學科?

除人工智能以外,目前國際競爭最前沿和最激烈的領域,還包括藥物研發、基因研究、生物育種、新材料研發等,而數理化等基礎學科正是各科學領域和各項關鍵核心技術的底層邏輯。

及至2018年,也就是「拔尖計劃」實施10周年時,拔尖計劃升級為拔尖計劃2.0,覆蓋學科擴大至20個類別,增加了哲學、天文學、經濟學、基礎醫學、地質學、歷史學等學科。

「拔尖計劃」的成效如何?

教育部在2020年指出,該計劃中已畢業的6,647名學生中,98%繼續攻讀研究生,32%進入世界前50名的學科深造,逐步呈現出成為未來科學領軍人才的潛質。

到「十四五」時期,「拔尖計劃」仍是國家的推進重點。

2022年,中央全面深化改革委員會審議通過《關於加強基礎學科人才培養的意見》,這是首次以中央文件形式對基礎學科人才培養進行謀劃和設計。

這一年,教育部深入推進基礎學科拔尖學生培養計劃,依托77間高水準大學,累計建設288個基礎學科拔尖學生培養基地,共吸引3萬多名優秀學生投身基礎學科。

十四五創科篇|如何匯聚國內外優秀人才?

除了要在學校培養傑出人才,「十四五」規劃還提出,實行更加開放的人才政策,構築集聚國內外優秀人才的科研創新高地。

此處可以看到兩個重點,一是科研創新高地,二是國內外優秀人才。

哪些地方是中國的創新高地?

2022年4月,中央政治局會議在審議《國家「十四五」期間人才發展規劃》時,點名北京、上海、粵港澳大灣區,要求這三地努力打造成「創新人才高地示範區」。

那麼,如何才能要吸引全球頂尖科研人才?

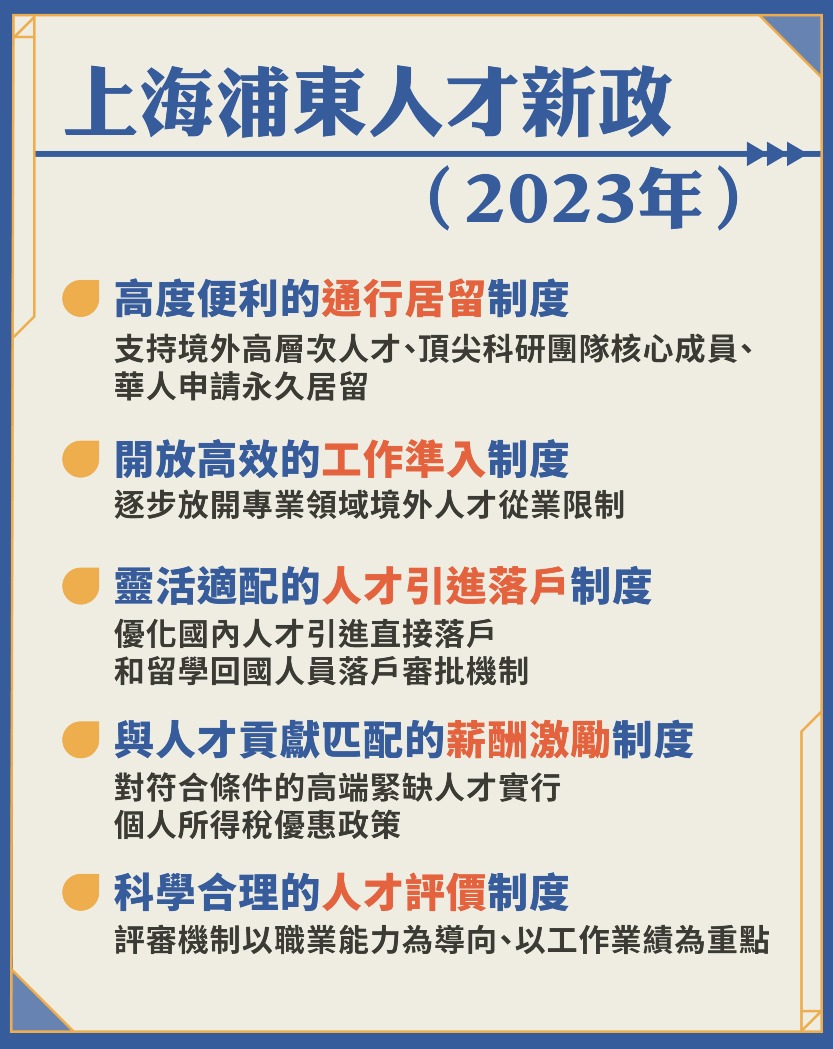

作為示範區之一,上海浦東新區在2023年初公布了浦東人才「25條」新政,提出構建具有國際競爭力的人才體系,重點創新5個領域的人才政策:

正所謂「環境留人」,要在激烈的城市人才爭奪戰中搶佔先機,就要考慮如何讓人才宜居安居,當中就包括健全薪酬福利、子女教育、社會保障、稅收優惠等制度。

上海浦东的人才新政,正正是對應了「十四五」規劃中提到的「完善外籍高端人才和專業人才的停居留政策」以及「完善人才評價和激勵機制」,釋放出敬才愛才的訊號。

延伸閱讀:十四五經濟篇|「綠色」推動經濟高質量發展