刊登日期 : 2022-04-29

沒有甚麼能阻擋中國人對種菜的嚮往,哪怕在漫天飛雪的南極科考站——最低溫度達零下36℃,年平均氣溫在零下10℃左右,也凍不住中國人種菜的決心。

中國科考隊在長城站和中山站建設了專業化的溫室蔬菜大棚,種植出生菜、白菜、黃瓜等蔬果。通過無土栽培技術,如今每日能產出約1公斤新鮮蔬菜,讓南極科考工作者實現「蔬菜自由」。

中國在南極建專業溫室大棚 隨行隊醫兼任「菜農」

在天寒地凍、寸草不生的南極,糧食和蔬菜不可能自給自足。中國南極科考隊的食品主要由極地考察船「雪龍」號運送,它一次能運送上千噸生活物資,當中也包括便於保存的蛋類、新鮮蔬菜、脫水蔬菜、米麵、罐頭和速凍食品等。

惟新鮮蔬菜難以長期存放,「雪龍」號一來一回成本太高,無法頻繁運送蔬菜。南極中山站總廚曾坦言,在南極,蔬菜的價值要遠遠大於魚翅燕窩等珍貴食物。

早於2004年,中國就在科考站溫室裡以無土栽培方式,培育了豆芽、豌豆苗、蘿蔔苗3種蔬菜,但只有在有隊員過生日和節慶期間才捨得吃這些新鮮菜。

2014年後,科考隊建設了專業化的溫室蔬菜大棚,種植出生菜、白菜、黃瓜等近20種蔬果,被外界評價為「白色荒漠上的一片綠洲」。2016年,中山站建設了專業化的溫室大棚,面積超過100平方米,除了能滿足日常所需的食用蔬菜,還有一些觀賞性的綠植。

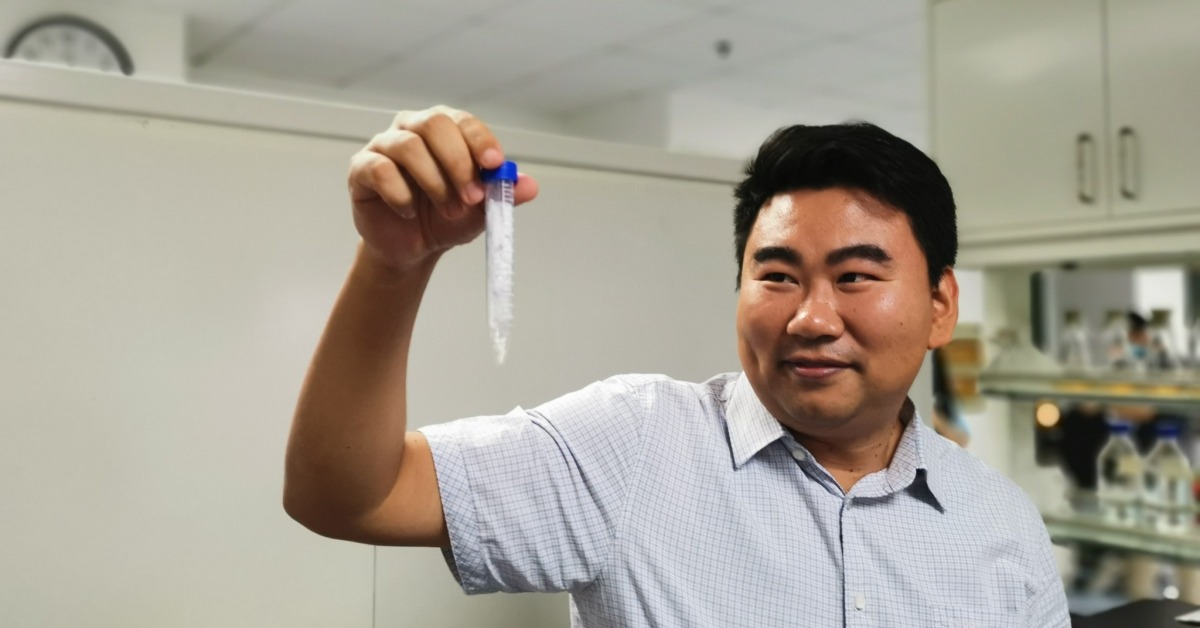

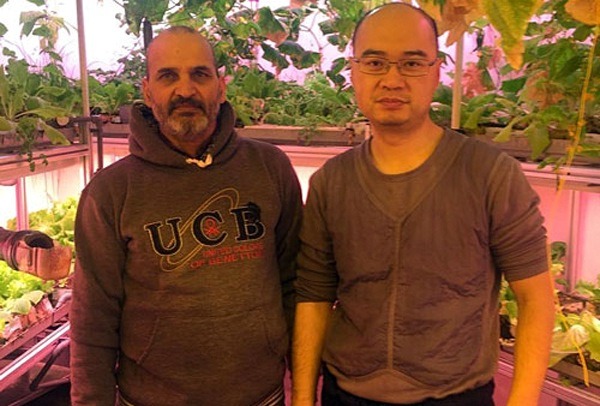

南極科考相當艱苦,大家可能會疑問,誰負責在南極種菜?答案是隊醫。在科學考察期間,隊醫的角色相當重要,要負責為數十名隊員提供醫療保障,還要承擔醫學科研任務,同時負責管理蔬菜房,他們既是醫生也是「菜農」。

江西上饒人民醫院的骨科醫生王征、四川成都西區醫院的外科醫生唐銘駿、上海同濟大學附屬東方醫院消化內科醫生胡淼,就曾先後在2014年至2019年加入南極科學考察隊,成為中山站或長城站駐站醫生,同時並負責種菜。

王征醫生在日記中記載過他在南極中山站如何培植蔬菜:「早晨起床後到蔬菜溫室實驗室,檢查自控系統是否正常,地面有沒有漏水。早飯後,採摘蔬菜並送到廚房,上午和下午檢查看看是否有需要更換的蔬菜,看情況播種新的種子……」

受新冠疫情疫情影響,胡淼醫生在長城站一次性駐留了540天。在他擔任後勤保障期間,蔬菜溫室一年多內共收穫了323公斤葉菜、117公斤果菜。同行的趙君勇醫生更透露,通過無土栽培技術每日能產1公斤蔬菜,以保障隊員們的營養均衡。

延伸閱讀:用太陽能不分日夜光熱發電 是甚麼黑科技?

南極種菜有「高科技」加持 吸引外國科考隊員「黐餐」

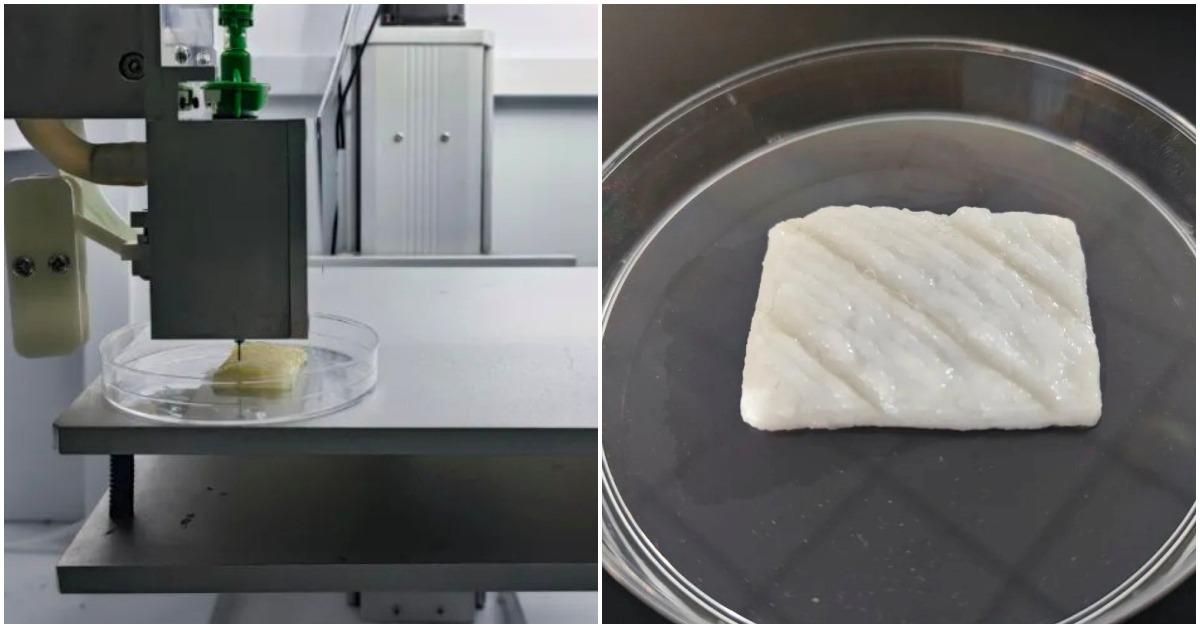

實現「蔬菜自由」並不容易,蔬菜要在南極生長,得益於高科技的支持。

極地太陽光照非常有限,室內採光也會嚴重不足。為提高採光效率,溫室大棚的採光材料選用了中空的透明塑料板,和飛機的舷窗是同種材料,透光率高達90%。當出現極夜或者照明條件不佳時,室內LED植物生長燈啟動,可自動調節每日照明時長,滿足植物生長及光合作用的需要。

此外,通過營養液可提高植物的吸收效率。溫室大棚配有自動化灌溉系統,每隔一個小時自動為蔬菜注入營養液。同時採用「人工補暖」的方式提供暖氣,滿足植物生長環境溫度的需要。當房間濕度低於70%時,加濕系統還會向房間內噴灑水霧。

值得一提的是,採摘蔬菜也有嚴格的標準,以免造成浪費。比如白菜和生菜要長到15厘米以上才能採摘,否則會影響生長。黃瓜則要長到15厘米左右採摘,超過了15厘米還不採摘,也會影響其他黃瓜的正常生長。

有報道指,中國的「南極菜園」走紅後,不少外國科考隊員都特意前來「蹭飯」,品嘗在南極種出來的新鮮果蔬。

中國南極科考逾40載 建5大科學考察站

極地的地理位置獨特,是了解地球氣候變化最理想的地區。南極冰川氣候的變化也會影響到中國的氣候,到南極科考能增加對南極地區物種、氣候、礦藏、自然規律以及地球歷史等的的了解,更加科學的保護南極。

中國的南極科考始於1980年,中國派遣兩名科學家首次赴澳洲的南極凱西站考察。及至1985年,中國在南極大陸上建成首個科考站——長城站。此後中國開始一年一度的南極科考,陸續建成了中山站、昆侖站、泰山站,未來還將在羅斯海近岸建成維多利亞常年站。

延伸閱讀:中國「天眼」 看穿百億光年 探外星文明

延伸閱讀:潛入萬米深海「奮鬥者號」 征服地球第四極