刊登日期 : 2021-10-08

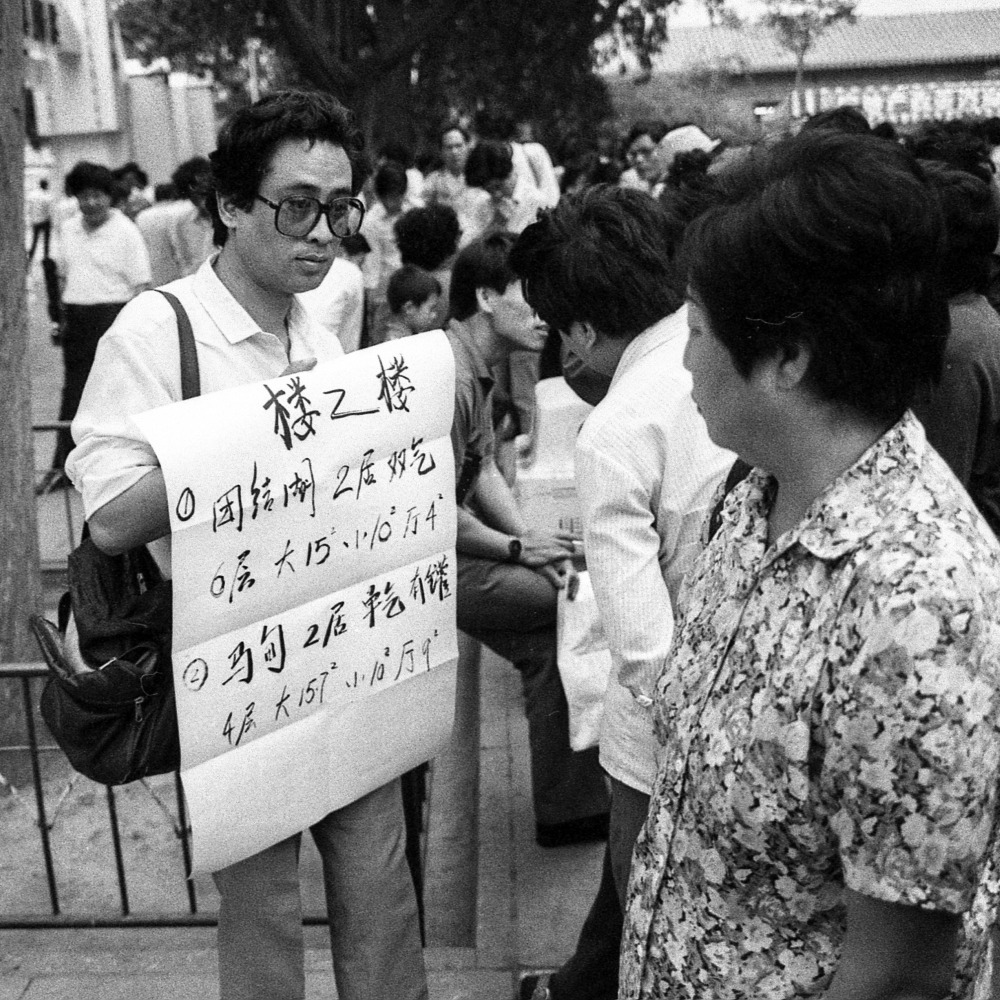

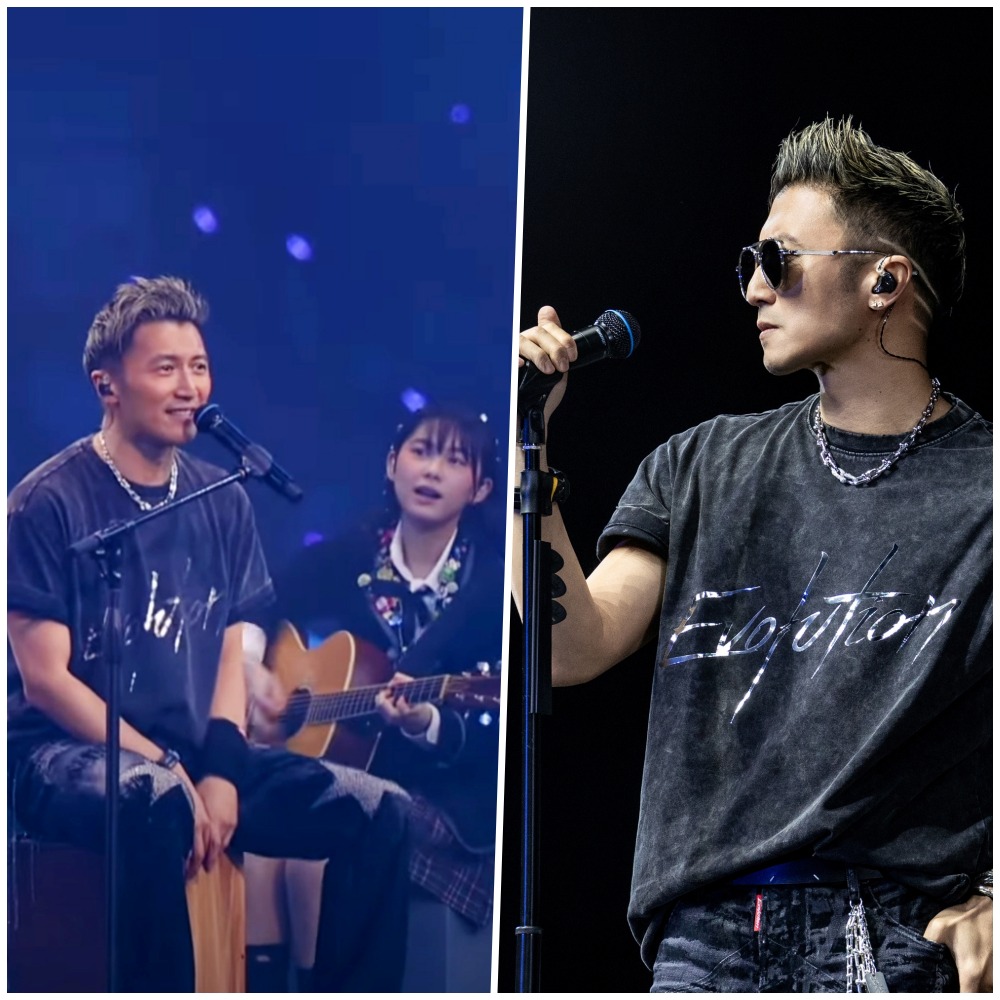

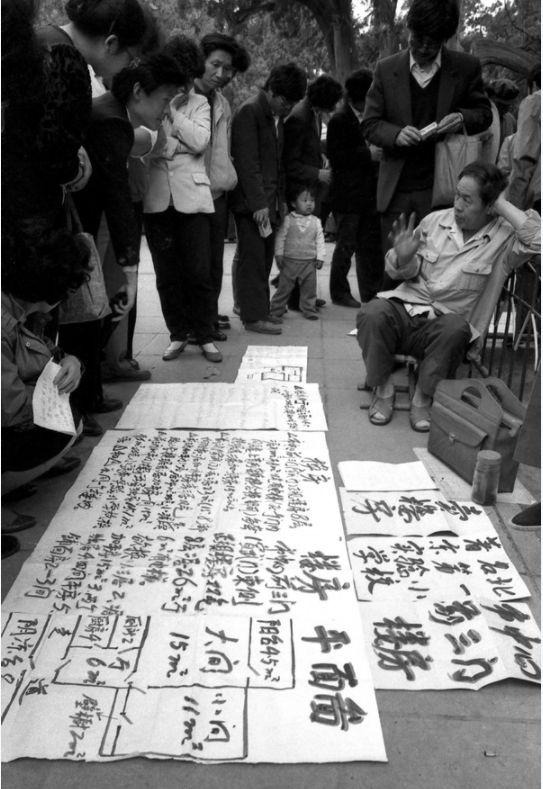

這個人在做什麼?他手上拿着樓宇資訊,但他不是地產經紀,只是一個想「換樓」市民。

計劃經濟時代 住宅是福利品非商品

現代人說「換樓」,離不開金錢買賣,但新中國成立初期,由於實行計劃經濟,物業均由政府建造,再分配人民,住宅樓宇不屬於商品,而是福利品,因此不允許買賣,亦不存在房地產市場。

新中國成立後,住房獲分配,租金還很低,這項措施乍聽不錯,可是一旦發生問題,例如子女成婚人口膨漲、家人磨擦時有糾紛,或者獲分配的房子距離辦公單位甚遠,上下班周舟勞頓,類似的住屋難題,又怎樣解決?

改革開放知青返城 住宅需求殷切

昔日國家不允許物業買賣,但跟人交換,還是可以的。改革開放後,大量知青返城,房屋供應緊張,很多家庭都得「三代同房」,產生不少居住問題,當時還有「找房子比找對象更難」的說法。為改善住屋環境,全國各地都有圖中的「自由換房市場」(又稱「換房大會」)應運而生。

為了尋找適合的換樓對象,民眾一般會把自己的房子規格,以及心儀單位的條件寫下,例如地段、大小、房間數目、設備,是否有暖氣、獨立衞生間等,讓人一目了然,透過自行配對,解缺住屋難題。

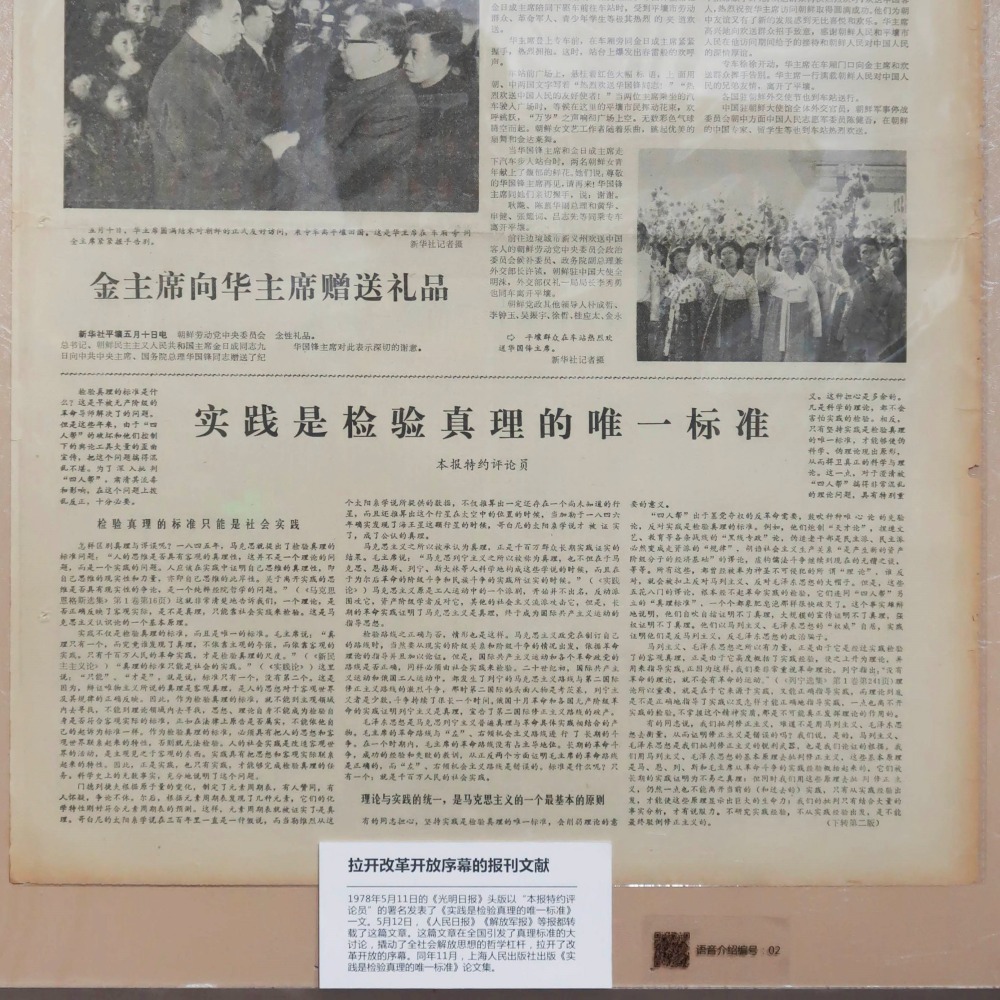

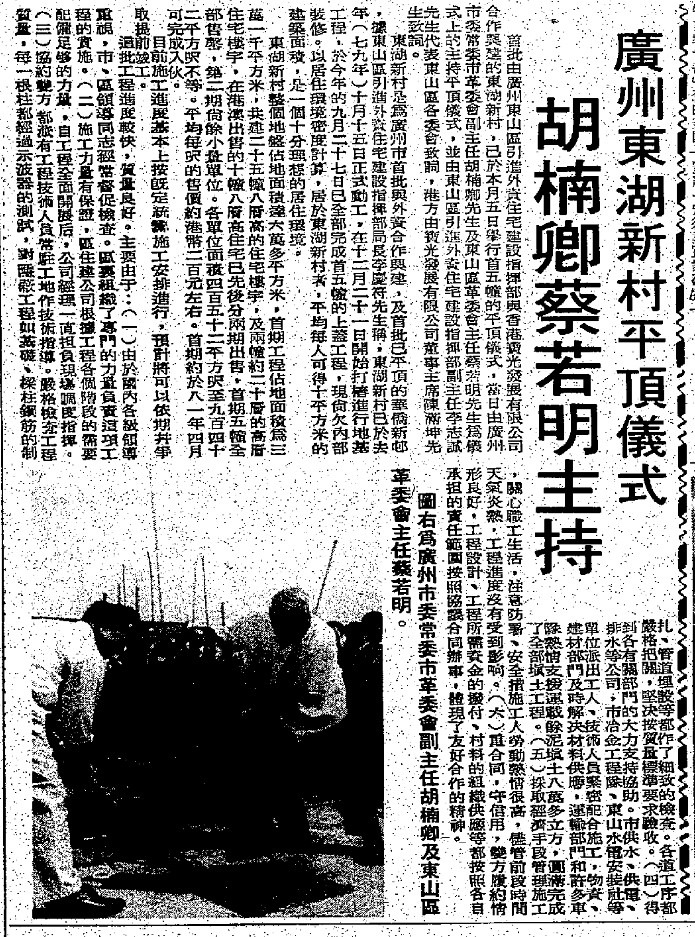

改革開放成立「國家城市建設總局」推動住房建設

改革開放後,鄧小平在1978年提出住房改革,翌年中央成立「國家城市建設總局」,主管城市建設及住屋,同年在廣州設立試點,引進外資,建立全國首個商品房小區東湖新村。當年項目在香港出售,每平方米賣約2,500港元,反應熱烈,200個單位甫推出便搶購一空,買家主要是替內地親屬改善生活的港人。

改革開放推房屋改革 人均居住面積大增

80年代,國家大力建設商品房、出售公房,還可分期付款,開啟中國的房屋改革。1978年,城鎮人均住宅面積只有6.7平方米,2020年已增至44.5平方米。

改革開放20年 取消福利分房 經濟起飛樓價高漲

1998年福利分房政策取消,中國正式邁進商品房時代;住宅不再是福利品,而是商品,甚至奢侈品。隨着經濟起飛,樓價水漲船高,變得難以負擔,加劇貧富懸殊。

人均居住面積改善了,但如何做到人人有樓住,人人住得起,又是另一難題。

延伸閱讀:「瞓街」輪候買樓花 香港房屋問題至今未解