刊登日期 : 2021-04-12

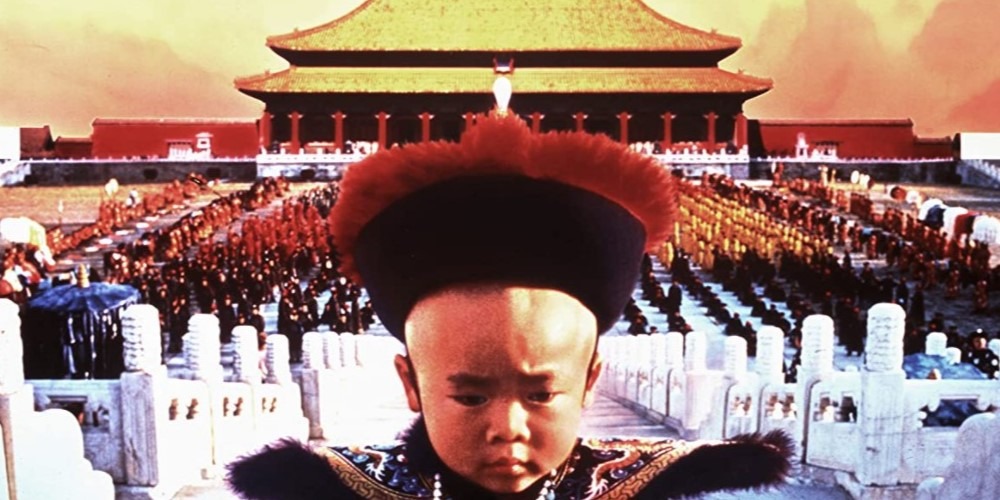

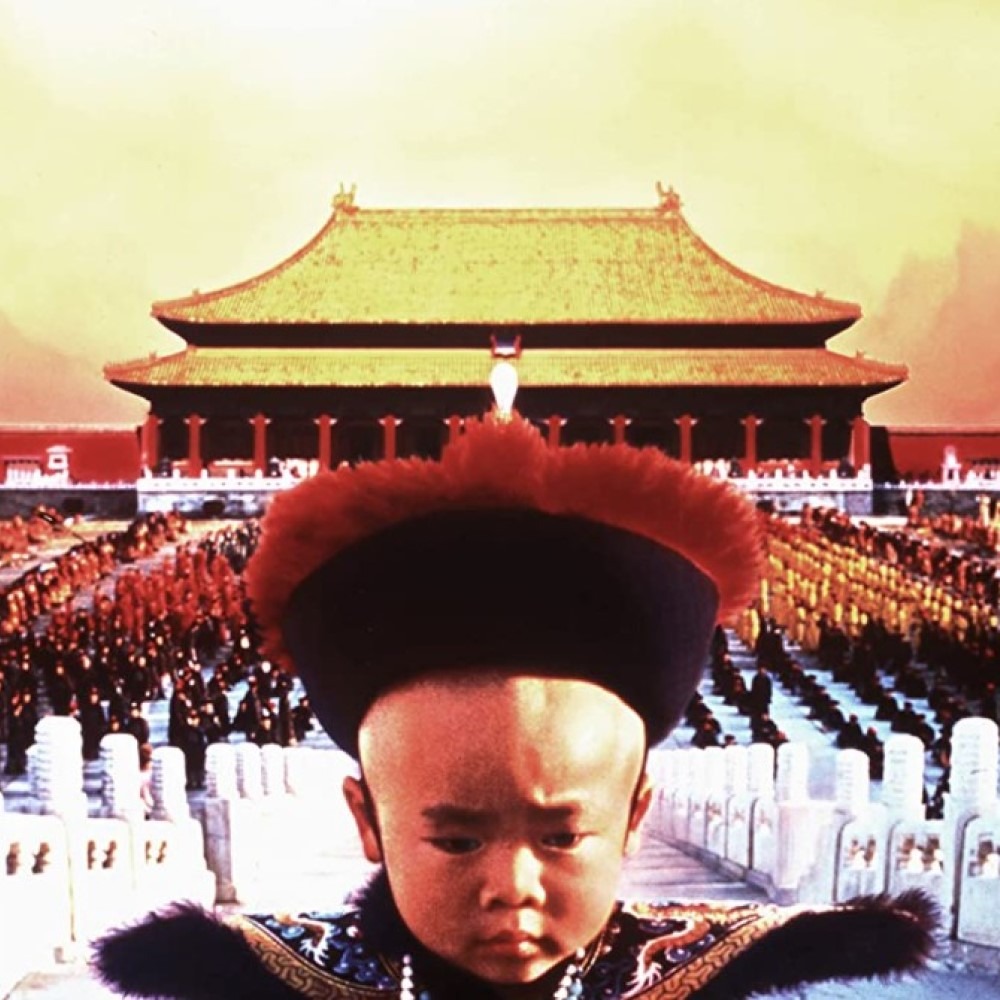

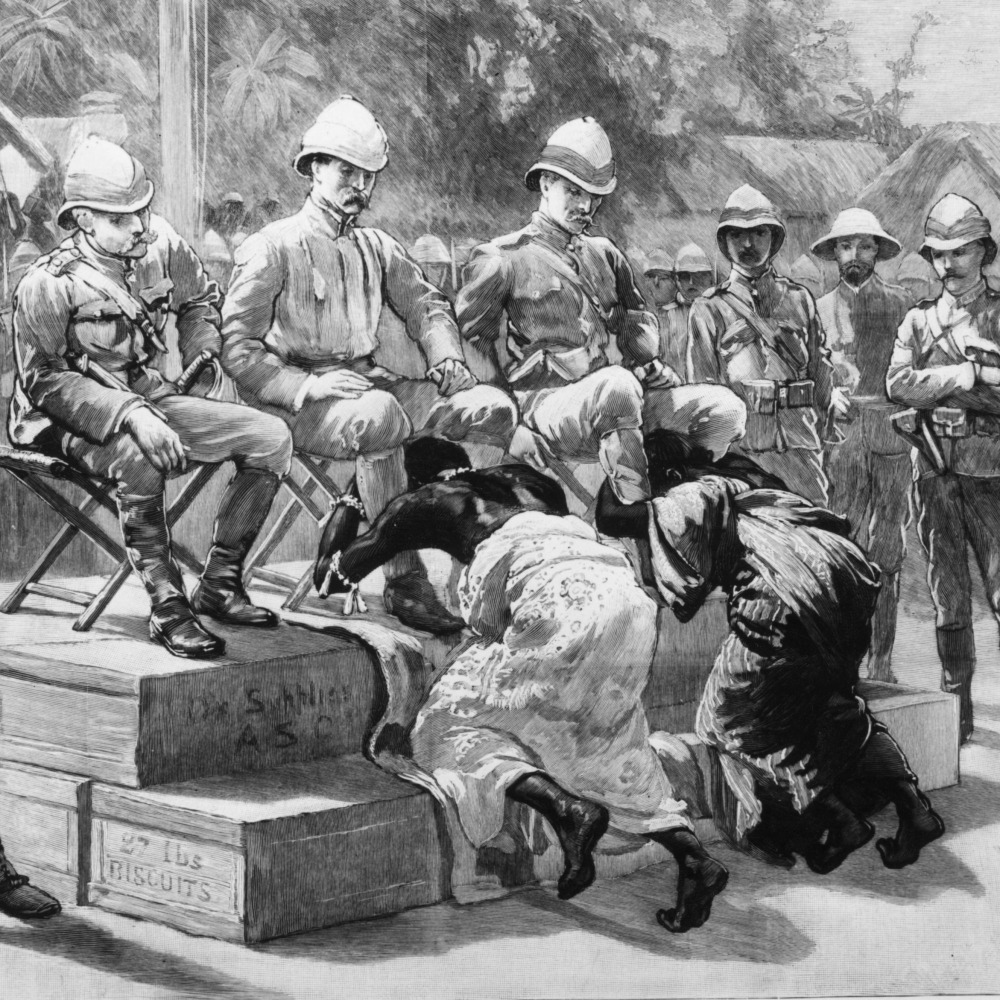

1986年,中國政府破天荒答應,開放北京紫禁城太和殿(即故宮)作實景拍攝西方電影《末代皇帝溥儀》(The Last Emperor)。這是中國改革開放,藉着文化交流,要讓西方社會認識到中國的改變。

改革開放後 支持《末代皇帝溥儀》進紫禁城拍攝

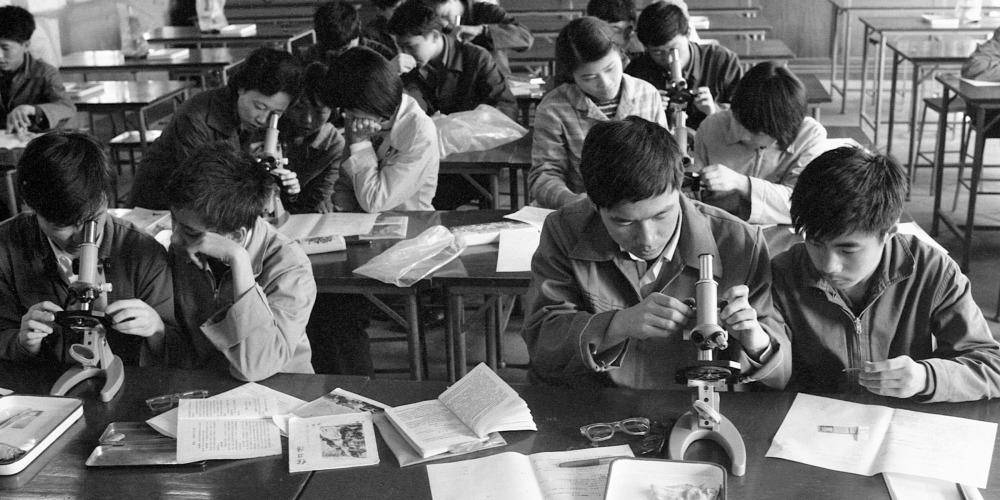

1978年中國開始改革開放,對內對外都出現巨大變化,工業化和現代化加速發展,同時中國更以開放態度迎向全世界。事實上,對西方社會來說,擁有數千年歷史、地域廣闊、人口眾多的中國,是一個自我封鎖、難以窺探的神秘社會主義國家。

當時,中國決定要對外開放,但應該怎樣才能讓西方世界認識到中國的改變?文化交流或許就是最好方法。剛巧,那時意大利導演貝托魯奇(Bernardo Bertolucci)向中國政府提出拍攝以最後一個皇帝為題的《末代皇帝溥儀》。在中國而言,這無疑是一個很好的機會,讓電影擔當宣傳角色,向西方社會傳遞「中國已經不再一樣」的信息。

延伸閱讀:三峽遷徙見證離鄉別井 賈樟柯《三峽好人》透視社會實況

1986年,中國政府破天荒答應,開放北京紫禁城太和殿(即故宮)作實景拍攝。電影由溥儀的自傳《我的前半生》改編,是中國、意大利和英國合作,並集合了美、英、中、日、意等多國及香港地區的演員和製作人員。戲中講述愛新覺羅‧溥儀3歲登基做皇帝,之後經歷辛亥革命、軍閥混戰、日本侵華、新中國成立及文化大革命,最後成为普通民眾的60年跌宕人生。

藉《末代皇帝溥儀》 讓西方社會看到改革開放的改變

當時故宮每日接待逾5萬遊客,但為了配合《末代皇帝溥儀》的拍攝而關閉了8個月。中國政府大力支持拍攝工作,不單安排當時的文化部副部長飾演獄長一角;拍攝年幼溥儀登基儀式時,近2萬名市民客串做文武百官。此外,片中又有1千多名學生扮紅衛兵,及2千多名解放軍扮演士兵。

為了避免故宮內的文物有機會受到推軌鏡頭、搖臂和燈光所破壞,拍攝小溥儀坐在太和殿的龍椅登基一幕,只由一位攝影師用手提攝影機拍攝,並從殿外打燈。電影中大部分室內場景,都是在北京和意大利製片廠或影棚拍攝。

《末代皇帝溥儀》給西方社會和中國民眾探視了清末的君主制、民國直至中國人民共和國成立的演變,也藉着電影拍攝的文化交流,讓外國電影人親自看到當代中國的改變和進步。

1988年4月11日,《末代皇帝溥儀》在第60屆奧斯卡頒獎禮上,橫掃最佳影片、最佳導演等9個獎項,成為大贏家。

電影《末代皇帝溥儀》在1988年奧斯卡頒獎禮,9項提名全部獲獎,其中最佳原創配樂獎,由中國的蘇聰、日本的坂本龍一和英國的大衛伯恩(David Byrne)齊齊獲得,而蘇聰是第1位奪奧斯卡獎的中國人。