刊登日期 : 2021-10-01

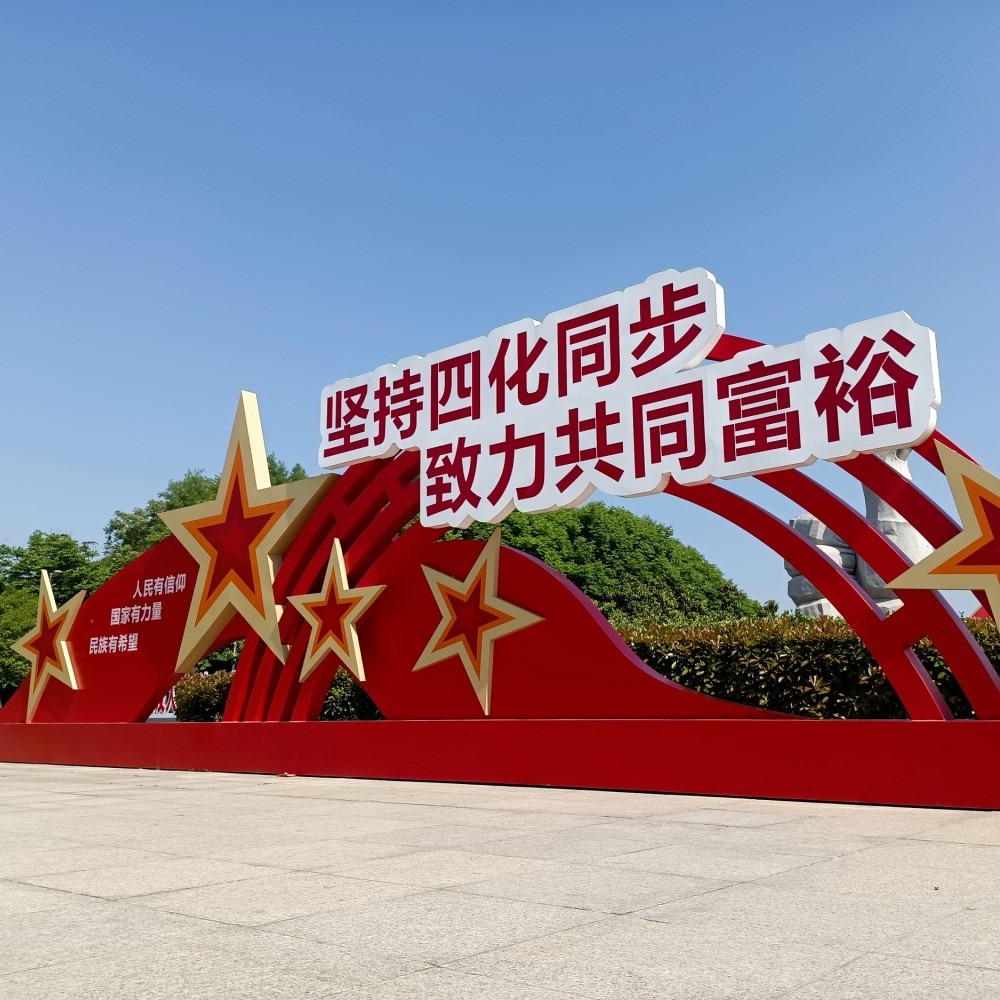

上月底中央财经委员会会议特别强调了“共同富裕”应为社会目标,亦将用“3次分配”作为落实这目标的制度手段。

雷鼎鸣看中国经济:政策是要保护弱势 不会人人贫穷

此决议一出,立时引发大量讨论。这是很正常的,因为这容易使人联想,这与“中国走什么道路”有多大关系?这需要我们弄清这两个词语的意义。“3次分配”含义较为具体,是指税收再分配、公共服务均等化及转移支付,以港人熟知的例子,第1次再分配是不同收入的人所付税款不同,高收入多付;第2次再分配的例子是香港的公共医疗服务,穷人或富人若跑到公立医院,所得的基本服务一样;香港的综援福利可视为第3次再分配,它是有目标性转移支付,贫穷人口才会有此福利。

“共同富裕”是个很美丽的词语,按字面意义,很少人会不认同,但其背后所包含的意义却颇为复杂,需要我们思考,否则邓小平当年那句貌似相矛盾但不一定是矛盾的“让一部分人先富起来”便不会得到这么巨大的支持。

经济政策一直都有两个主要目标,一是以提高经济增长速度为指标的高效率配置资源,二是人人收入较为平等。这两个目标有无矛盾?两者鱼与熊掌不可兼得?我相信是有矛盾的,但我们可追求一种平衡,不走极端。什么极端?搞大锅饭,做又三十六,不做又三十六,以致全国均贫,是历史给我们的教训。“朱门酒肉臭,路有冻死骨”则是另一种极端,两者都很不好,社会应选中间某一点,即既保持增长动力,人人皆有诱因努力赚钱养活家人,但又不至于使弱势社群陷入绝境。

延伸阅读:共同富裕的理论逻辑与价值取向

这说来容易,但哪一点才是合理的平衡,却很难判断。我一位认识了20多年的老朋友、北京大学张维迎教授,近日发表万言长文,对“共同富裕”这口号颇有保留。他当然不会反对穷人能富起来,但对于一些以为可达此目标的手段,例如干预自由市场的运作或伤害企业家的积极性,他一定会有所保留。张的经济思想比较接近以米塞斯(Ludwig von Mises)为代表的“奥国学派”,不但重视自由市场的高效率,而且认为自由市场才是最公平的制度,此点我没有异议。张正确指出,没有企业家通过市场创富,便没有财富可用作帮助穷人,“共同富裕”可变为“共同贫穷”。

此语一出,倒是一些反华媒体如获至宝,这些人大多对经济议题不甚了了,可能自己也是一些鼓吹收入平均分配的左翼人士,但有机会把张维迎塑造为“异见人士”,他们倒是乐意的。其实同意张维迎观点的内地经济学家多如过江之鲫,我无数次在内地学术交流,讨论这类议题,闲过立秋,倒未见过有谁会窒住窒住。

雷鼎鸣看中国经济:提供平等机会不代表要制造懒人

对平等及高效率这对矛盾,我自己亦早已有成形多年的看法。有人认为平等才符合公义,这倒要看平等指的是什么。若人人收入都要趋同,即不事生产的懒人与一生勤奋工作的都拥有相同收入,这只会是最大的不公义。我不相信收入平等,但我相信社会应努力做到机会平等。

有些人认为,总有一部分是未出生便已输在起跑线,例如父母教育水准低、家庭破裂,如何能有平等机会?这没错,社会要做的只应是尽可能给这些家庭的孩子多一些机会,尤其是教育机会。

凡事若做得过火,便有反效果,例如西方社会新左思潮氾滥至学校,为了追求所谓的平等,避免有些学生跟不上聪明学生的步伐,竟把较有挑战性的教程内容砍掉,亦即神人与凡人都面对相同的学习环境,很快神人也会变作凡人,社会的进步也便停顿了。此现象早已引起有识之士的忧虑,他们羡慕中国没有搞这一套,也十分害怕中国的国力会因此而快将超越西方国家。神人应有神人的教育,凡人有凡人的,若把凡人也当作神人般教,会有不妙,所以内地要限制那些补习班,有其道理。

机会平等的另一表达方式便是“授人以鱼,不如授人以渔”,最重要的“渔”,便是教育的机会。以香港为例,在其他因素相同的条件下,根据2016年人口普查的数据,受过大学教育的,是没有入过学的人的2.92倍,在2011年此比例更高达3.86倍。有些人视此为收入不平等,但我们更应把教育视为脱贫的重要工具。

提供教育机会可视为“3次分配”中的第2种分配。那么第1种及第3种有没有问题?我相信较理想的做法是把第3种分配解读为一种基本生活的安全网,不用鼓励太多人不劳而获,他们得到的福利若太高,不但不公平,而且会制造懒人。福利开支若有节制,税率也可受控。

中央似乎有一招是要反垄断。经济学家都懂垄断的坏处,但这一样要有平衡,例如不准药厂对新发明的药有一段时间的垄断权,便没有药厂肯投资开发新药了。

(转载自10/09/2021《晴报》)