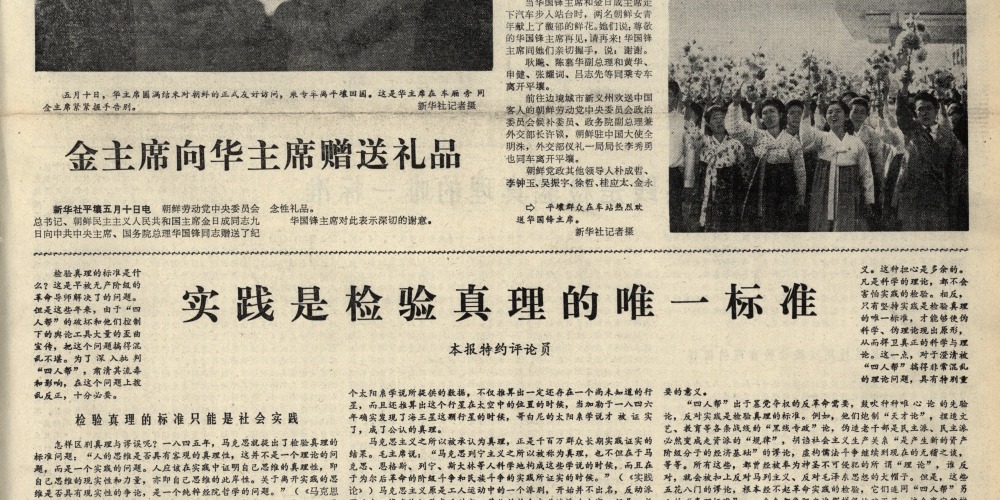

刊登日期 : 2025-02-15

1982年2月15日,国务院批准并公布中国第一批历史文化名城,共有24个城市上榜。

这些城市分别是北京、承德(河北)、大同(山西)、南京(江苏)、苏州(江苏)、扬州(江苏)、杭州(浙江)、绍兴(浙江)、泉州(福建)、景德镇(江西)、曲阜(山东)、洛阳(河南)、开封(河南)、江陵(湖北)、长沙(湖南)、广州(广东)、桂林(广西)、成都(四川)、遵义(贵州)、昆明(云南)、大理(云南)、拉萨(西藏)、西安(陕西)、延安(陕西)。

上世纪60年代,中国公布第一批国家重点文物保护单位,但保护对象局限于个别建筑或遗址,在专家学者的提议下,全国政协起草专题报告,建议尽快公布一批文物古迹丰富的历史城市。

“历史文化名城”的定名,也是经历详细的考量。罗哲文是当时国家文物局的代表,有份参与名单的评定。罗哲文认为,中国城市的遗产都属于文物遗产,并且历史悠久,久负盛名,大多都与文化有关,因此要在“历史城市”中,加入“文化”二字。

第一批历史文化名城公布后,政府再于同年出台《文物保护法》,明确将保存文物特别丰富,并且具有重大历史价值和革命纪念意义的城市公布为历史文化名城,将设立历史文化名城制度化。