刊登日期 : 2022-05-18

北京故宮,被視為中國古建築技藝的集大成者,當中最重要的就是「八大作」,這是八種工藝的統稱,是600年故宮延續生命力的建築「密碼」。不過隨着現代社會建築技術發展,這些傳統工藝面臨後繼無人的局面,一旦失傳,故宮古建築在修繕時能否保持歷史原貌,就成了一個問題。2016年,故宮啟動專項,用2年時間成功培訓出100多名「八大作」工匠,解決傳承危機。

甚麼是故宮「八大作」?

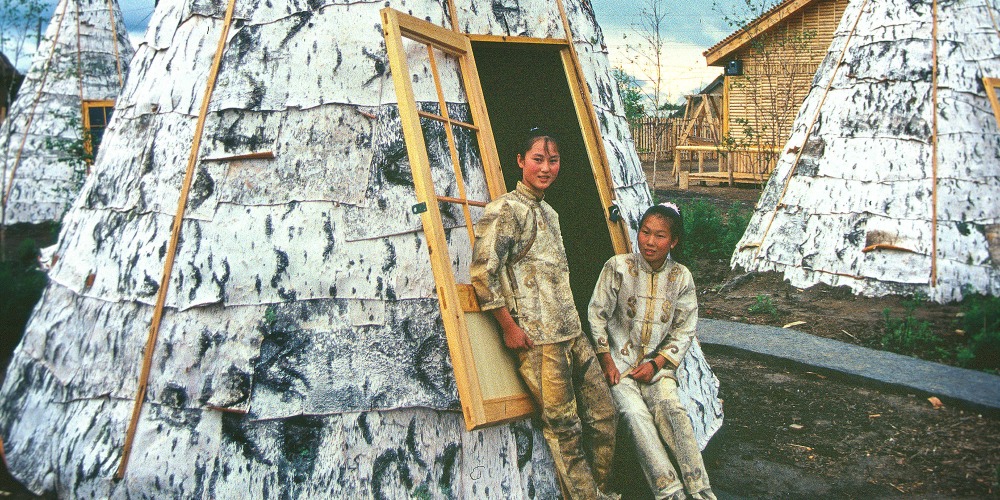

「八大作」,即「瓦木石扎土,油漆彩畫糊」,分別指瓦作、木作、石作、搭材作(棚架等)、土作、油作、彩畫作和裱糊作(窗戶等)這8項,又稱「官式古建築營造技藝」。其下可細分出幾百項不同工藝,從材料到手工,都有嚴格規定,是故宮古建築營造最重要的部分,於2008年被列入國家級非物質文化遺產。

經歷600年風雨,故宮古建築仍能保持原貌,「八大作」工匠代代傳承的精湛技藝功不可沒。不過,隨着現代社會發展,這些傳統建築工藝,在生活中的需求愈來愈少,比如搭材作,過去用木頭和麻繩搭棚架,現在用鋼管和螺絲;裱糊作,過去家家戶戶都要用紙張裱糊窗戶和房頂,現在的新建築早已沒有這項需求。

需求減少,人才流失,上一代工匠老去,新一代卻後繼乏人,「八大作」也曾面臨失傳危機。一旦失傳,對於故宮古建築和文物保護,必定產生重大影響。

故宮首創專項 培養「八大作」工匠

2015年,故宮開創性提出古建築「研究性保護項目」的概念,將古建築保護、學術研究、官式古建筑營造技藝傳承結合在一起,希望打造中國文物建築保護的新一代範本。

2016年,故宮啟動「養心殿研究性保護項目」,以養心殿修繕為契機,由古建築專家帶隊,培訓一批傳承「瓦、木、石、油飾、彩畫、裱糊」工藝的工匠。時任故宮博物院院長單霽翔表示,希望「重新組建故宮古建筑傳統技藝傳承隊伍,建立古建筑修繕隊伍的培訓與考核制度」。

經過兩年多培訓,共有116名工匠通過考核,當中19位資深工匠獲故宮聘用,參與養心殿百年大修工程。

同時,故宮於2020年推出《八大作》紀錄短片,希望令更多人了解這些古老工藝,以及故宮600年來的營造修繕之道。

延伸閱讀:堅固青磚撐起千年建築